目次 クリックでジャンプ

ブッダの教えがインドにあるのか痕跡と現状を確かめに行った 首都ニューデリー編

インドに仏教があるのかを知りたかった。

2014年ごろブッダの教えを人から教えを聞いたり、

自身で勉強していたころ、

現在のインドはなぜヒンドゥー教が中心なのかが気になった。

インドに仏教は存在しているのだろうか?

インドより西に仏教がなぜ伝播して拡がらなかったのか?

現在のインドではブッダはどのような扱いなのかも知りたかった。

そのときぼーさん、すでに39歳、前妻と別れたばかりでしたので、

自分を見つめなおすため、

また自分の生涯に悔いが残らないように

一人旅に出ることにしました。

インド旅行記

2014年1月30日から2月25日

・ニューデリー

・オーランガバード

・アジャンター

・エローラ

・サーンチー

・バラナシ(ガンジス河)

・サールナート

・ブッタガヤ

・プリー

・コルカタ(カルカッタ)です。

28日間一人旅

わたくしぼーさんは19歳のときにアメリカに3週間、

21歳のときに2か月ヨーロッパを電車で一周した、

一人旅の経験がありました。

40歳を前にして若い時みたいに、

自分にチャレンジ精神を奮い立たせようと思い立ちました。

当時すでに仕事も独立していたので、取引先に無理を言って、

一か月仕事のだんどりを調整してもらいました。

今振り返ってもいい経験をしたと思っています。

人生なにが起きるかわからないので、

チャレンジを自ら作り出して実行していて本当に良かったです。

今年、2020年の現在も不思議なもので、

このサイト「えん坊&ぼーさんマンガで楽しい原始仏典・ブッダの教え」の図解がほぼできたと同時に、

急に仕事で沖縄にきて移住生活をしてます。

さらに不思議な出来事で、

2020年6月現在、世界中がコロナの影響を受けています。

わたくしぼーさん自身も仕事が止まってしまったので、

過去の自分の経験を記録しておこうと思いました。

ちなみに今後どうなるかもわからないので、

今現在の沖縄の生活も記録しています。

こちらもまた紹介します。

過去のインド一人旅を振り返ると、

自分が仏教を勉強するきっかけや、

人生の想いもいろいろよぎってきます。

仏教を継続して学んできて良かったと心から思いました。

このときのインドの一人旅もいろいろ大変なこともありましたが、

インドにも気になるけどなかなか行けない人もいてると思いますので、

今回は、

インドの当時の情景を中心に、

インドで見て感じた仏教などを紹介していきます。

今回は、到着した首都ニューデリーの町の雰囲気と、

翌日バスツアーを参加したアーグラーのタージマハールを紹介します。

インドの首都ニューデリーの風景

生きものと人間との生活での距離が近い

生きものと人との生活が密着している。

一番驚いたのがこれでした、

大都市なのに牛が街にたくさんいてる。

ニューデリーの国道に象も歩いてます。

映像でみれます。

そんな落ち着かない街なのに、

野良犬が人の行きかう道の真ん中で寝ていたりします。

クラクションがうるさい騒音の街

クラクションの音が引っ切り無しになっています。

地元の人に聞いたら、

自分がいてることを相手に知らせるために、

クラクションを鳴らす文化だそうです。

とにかくずーっとクラクションが鳴っています。

人も交通量も多すぎて、街に秩序や規則性がなく、

すべてがごちゃごちゃしています。

空気がものすごく悪い

アスファルトの整備もままならないところも多く、

土ぼこり、排気ガスがものすごく酷く、驚いたことに、

街の通りでゴミを燃やしているのです。

ゴムが燃えていて有毒ガスがでていたので、

危ないと思って、水をかけて消したら、燃やしている人から怒られました。

PM2.5などの大気汚染がものすごく酷く、

夜はマスクをしなければ歩けなかったほどでした。

ほんとにひどかったので、衝撃的を通り越して、唖然でした。

この街にいてるだけで、集中力などはすべて奪われて、

思考能力も停止していく感じでした。

残念ながらニューデリーでは、

ブッダの存在はまったく感じなかった。

そんな首都のニューデリーの町でした。

動画で確認してみてください。

当時のインドニューデリの街の風景動画

街の中の人の生活と密接した生きもの

以前滋賀の農家さんから、

昔、牛は生活にとても重要だったと聞いたことがあります。

畑仕事に絶対に必要な労働力なので、

病気をされると大変だから、

とても大事に育てていた。

正月のお祝いのときも、

一番最初に牛にご飯をあげていたという話を思い出しました。

インドの人も時代や環境が違うけど、

生きものたちと共存して生活しているのだと感じました。

ちなみに、お釈迦さまの名前、

ゴータマ・ブッダの「ゴータマ」も最上の牛の意味があります。

ブッダ当時も牛はとても大事な存在だったのでしょう。

次に、ニューデリーでみた建築物を紹介します。

インドの建築物はとても立派

赤い城「ラール・キラー」(レッド・フォード)

赤い城(赤い砦)「ラール・キラー」または「レッド・フォート」は、

インドのデリーにあるムガル帝国時代の城塞で、1648年に建てられて、現在は世界遺産に登録されています。

8月15日はインド独立記念日で、ここで首相演説が行われる。

日本の終戦記念日と同じ日なんですね。

ジャーマー・マスジッド

ジャーマー・マスジッドはデリーにあるイスラムモスクの建物です。

インドでも、とくに大きな規模のひとつのモスクになります。

タージ・マハルを建造したムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーンによって、1656年に建てられました。

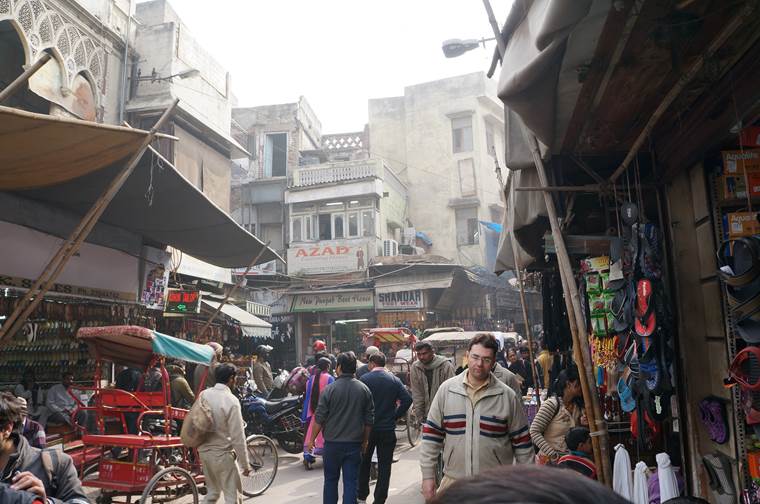

オールドデニーのチャンドニチョークという市場に建っています。

イスラム教徒の若者はとても親切でした。

インドではヒンドゥー教の文化が中心なのですが、

イスラム教徒の方も、金曜日に合同礼拝をしたり信仰に熱心だと感じました。

インド旅行全体で感じたことにインドの人はとてもやさしかったです。

イスラム教で礼拝の前に体の一部を水で洗う清めの行為を、

ウドゥまたは小浄というみたいです。

次は、ニューデリーの街並みを紹介します。

ニューデリーの町はどこに行ってもごちゃごちゃ

ニューデリーの街中は車やバイクのクラクションの音でとても騒がしいです。

騒音レベルで、とてもくつろげる町ではなかったです。

交通渋滞も、渋滞というより詰まっている状態もありました。

無秩序で、日本では到底考えられないような日常風景でした。

大半の人がインド旅行のニューデリーで気が滅入るという感想も、

納得しました。

ここまでが、

到着した2日目に回ったインドの首都ニューデリーの

昼間の街並みでした。

夜の街並みでとても悲しい体験をしたことも紹介しておきます。

夜のニューデリーは物乞いの子供が多い

ニューデリー駅から比較的近いホテルでしたので、

夜も近くを散策にでたのですが、相変わらずもの凄いクラクションの騒音と、空気が悪い状態です。

マスクをしないと歩けないそんな状態でした。

一人で歩いていたら、女の子12才ぐらいの子から物乞いされて、

10ルピーを渡すと、50ルピーくれとさらに要求されて困惑しました。

そんな中、3歳くらいのとても小さい女の子が、物乞いをしていました。

少し離れたところでその子の両親と思える人が、物乞いを指示していました。

その小さい女の子は観光客の女性に、物乞いをしています。

きっとその子は小さすぎて、なにもわかっていないと思います。

観光客の女性は、メっ!と叱りつけるように、手のひらを小さい子にかざします。

小さい女の子は、後ろの両親を振り返るも、その両親は、物乞いを続けるような指示をだしています。

その小さい女の子は、自分の手のひら親指の付け根あたりをかみしめ、

どうしようもできないしぐさを露わにして、泣き出しています。

それを唖然と見ていた次の瞬間、

自分のズボンの足元が引っ張られました。

ばっと足元をみると、板にコマを付けて手でゴロゴロと移動している

男の子がいました。

えっ!?なに!?

よくみると、その男の子は下半身がないのでした。

車いすとかではないのです、

木の板にコマがついている手作りの台車に身体ごと乗って、

手を伸ばして、何かを求めています。

もの凄い勢いで求めてきます。

周りには子供だけではなく、大人の浮浪者の物乞いも人もいています。

一人にお金を与えると、囲まれてしまうと聞いていました。

少し渡してもさらに要求されても困ります。どうすることもできませんでした。

ごめんね、ごめんねと言いながら、その場を逃げるようにホテルに戻りました。

その夜、ホテルで涙が止まりませんでした。

ブッダに会いにはるばるインドまで来たのに、

ブッダの教える慈悲の行為がでてこない自分。

自分ではどうしようもない現実。

子供たちに教育が行き届いていない、

それより大事な生活すらままならない状況。

一体何がどうなったらこんな街になったのか、

ブッダの教えが生まれでた街がこれなのか。

すごく疲れたインドの首都ニューデリーでした。

夜のニューデリーの動画です。雰囲気をどうぞ。

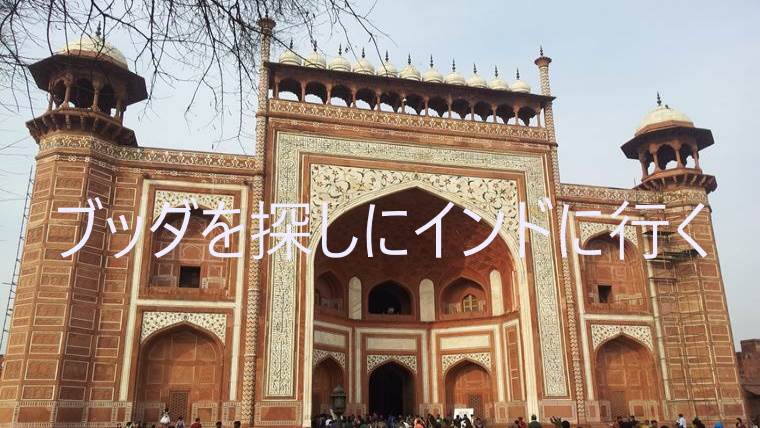

翌日は現地のバスツアーを申し込んで、

アーグラ城とタージマハールの観光に行きました。

まだ、ブッダを探していないですね。

第2回につづく