原始仏典とは、今から約2500年前、ブッダが亡くなった後、仏教僧団の中から暴言を吐いた修行僧がでてきました。このままでは僧団消滅の危機を感じたカッサパ長老が、阿羅漢の修行僧を集めて「結集」(けっじゅう)してブッダの教えをまとめた経典です。現在も日本語で読むことができます。

原始仏典はブッダの覚りの教えが書かれている、初期の仏教、「原始仏教」時代のお経だよ!

出来るきっかけや、どくれらい古いお経なのか、一緒に見てみよう!

目次 クリックでジャンプ

原始仏典ができたきっかけ

今から約2500年前の、ブッダが亡くなった時の話です。

ブッダの弟子の修行僧みんな誰もが、

とても受け入れがたい悲しみを乗り越えようと、精一杯、心を制御して過ごしていました。

そんな中、

年老いて出家したスバッダという修行僧が、

これで偉大なブッダから解放されたんじゃ!

もうあれをしろ、これはするなと口うるさく言われないですむではないか!」

と暴言を吐きました。

そしたら、

それを聞いていた長老のマハーカッサパ(頭陀第一・ずだだいいち)は、

「皆の者~!結集じゃ~!!!」

「8時じゃないけど、全員集合!」

マハーカッサパ長老

このままではいけない!絶対にいけない!と、

今後の仏教僧団の行方に不安を感じて、

すぐさま500名のブッダの選りすぐりの阿羅漢(悟りの境地を体現した修行完成者)の弟子を集めて、

みんなで声を出し合う、合誦(ごうじゅ)で、

ブッダの教えの内容を徹底的にすり合わせをしました。

この集まりが第一結集(だいいちけっじゅう)といいいます。

そして、

阿羅漢みんなで確認してまとめた、

この「ブッダの教え」を基盤として、

今後の仏教僧団を一つにまとめていくことになります。

その初期の頃の教えを編成してまとめて、

パーリ語で聖典にしたのが、「原始仏典」

です。

原始仏典の最初期の年代は特定困難みたいですが、紀元前三世紀アショーカ王の時代に編成されたと推定されています。最古層の教典が詩句や伝統的表現でまとめられた、「スッタニパータ」「ダンマパダ」と言われています。それから長い年月をかけて部派仏教などで仏教教義が体系化されていきます。

《参考》 春秋社 原始仏教の思想Ⅰ 著者 中村元先生

以上が原始仏典ができるきっかけになります。

次に、

どんな教えを最初にまとめたのかを見てみましょう。

原始仏典は「戒律」からつくられる

原始仏典は「ブッダの教え」より先に、

まず、

自らを戒めて律する、「戒律・かいりつ」が先に整備されます。

その理由は、

戒律が守られえると教えが保たれるのじゃ~!カッ!

仏教僧団から暴言を吐く修行僧を、カッサパが見たからです。

そして、

ブッダの教えが消滅しないように、戒律から先に整えられました。

経典では「律蔵・りつぞう」になります。

カッサパ長老カッコイイ~!

ところで、ぼーさんパーリ語ってどんな言葉なの?

パーリ語は古代インド語でブッダも話していたと言われている言葉だよ。

きちんとした公用語のサンスクリット語じゃなくて、

日常で使う親しみやすい俗語の言葉なんだって!

マガダ語とも呼ばれているんだよ。

さらに、ここからが驚きだよ、えん坊!

なんと、この2000年以上前に編成してパーリ語で作られた経典が、

現代の日本語でも読めるんだ!

現代語で翻訳されている主な「原始仏典・パーリ仏典」

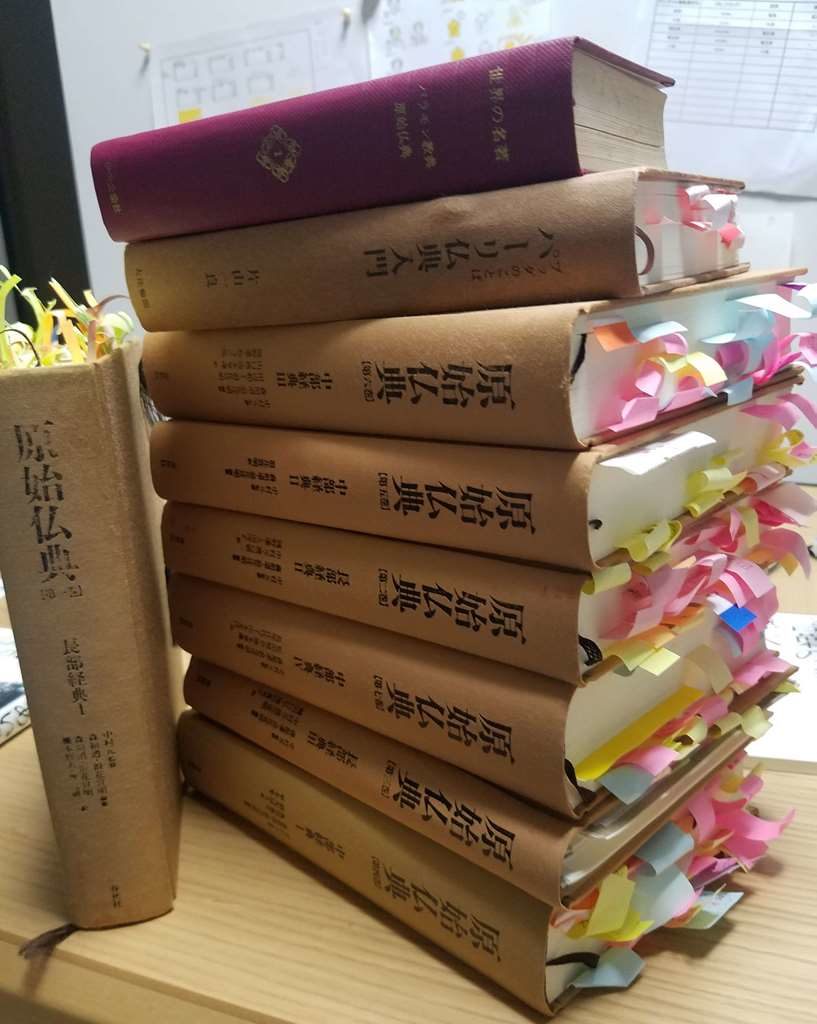

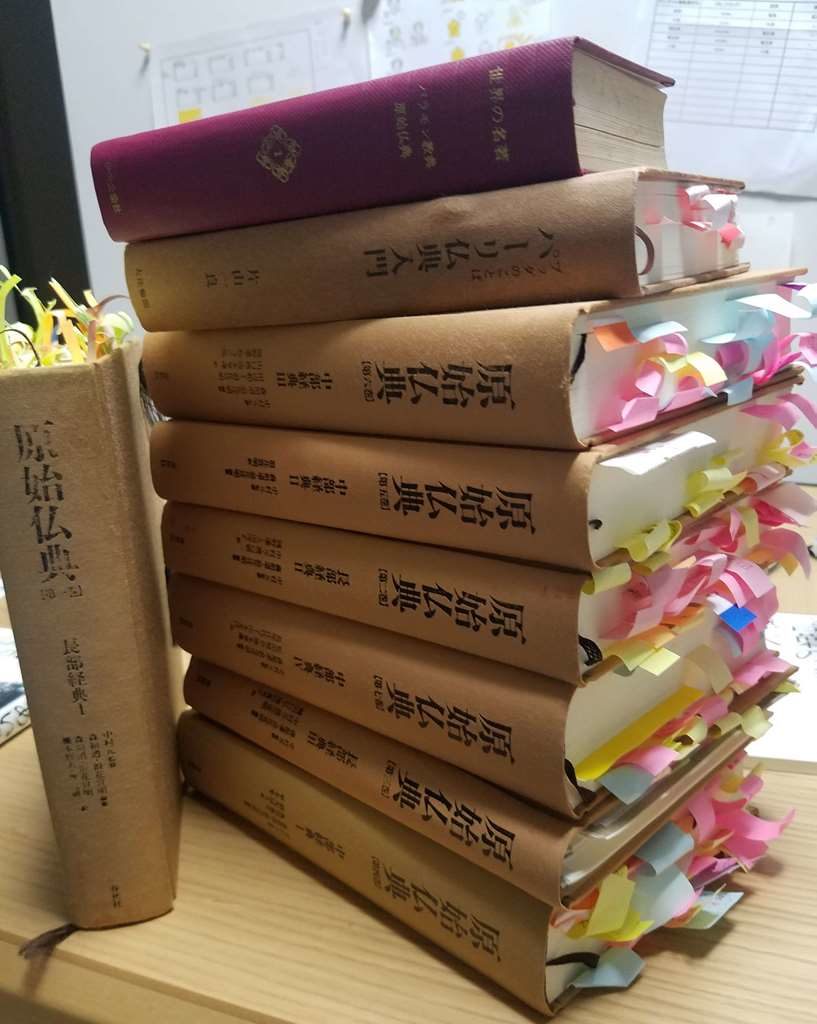

①春秋社「原始仏典」

この春秋社の「原始仏典」は、イギリスのパーリ聖典協会のPTS版(パーリ・テキスト・ソサエティ)を底本(翻訳のもとにした本)にして、中村元先生はじめ森祖道先生、前田専学先生、浪花宣明先生、その他たくさんの仏教専門のエキスパートの先生方が翻訳に携われています。

春秋社の「原始仏典」の中村元先生の序文の解説では、

ブッダ自身の布教していた時代とそれに続くお弟子さんたちの時代、およそ紀元前3世紀ころまでを「原始仏教」時代といいます。一つの仏教教団が上座部と大衆部に分裂して、さらに細かく分裂して部派仏教が発生しました。部派仏教のひとつ上座部の部派がインドよりスリランカ、ミャンマー、タイ、カンボジア、ラオス、ベトナムと南伝仏教が伝えていき、現在この上座仏教の伝えるパーリー語の原典が、現存する者の中で内容が一番完備している。と説明されてます。春秋社「原始仏典」序文の解説より

当時の仏教僧団の営みやブッダとお弟子さんたちのやりとりも経典にでてきます!ブッダに不満を言うお弟子さんや六師外道(ろくしげどう)など、他の宗派の開祖の意外なエピソードも出てくるので、堅苦しいお経だけではなく、実在したブッダの生活感にも触れることができて楽しいです。

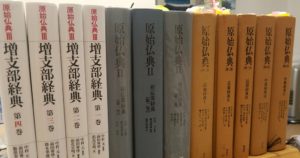

②大蔵出版「パーリ仏典」片山一良先生著

片山先生は、大蔵出版からビルマ第6結集(1954年)の教典を底本にした「パーリ仏典」長部全6巻・中部全6巻・相応部全10巻を翻訳して出版されています。

③大宝輪閣「パーリ仏典入門」片山一良先生著

また、大宝輪閣から「パーリ仏典入門」を出版されています。入門と題されていますが、

パーリ仏典「三蔵」の全体を解説されています。膨大な経典数の把握がとても理解しやすいので大変おすすめです。

大法輪閣の「パーリ仏典入門」の片山一良先生のパーリ仏典の解説では、

「上座部仏教」(テーラワーダー)の聖典で、長老(テーラ)たちによって実践され、説かれ、伝持された仏教、「伝統の仏教」と説明されています。大法輪閣「パーリ仏典入門」著者:片山一良より

④Kindle版 「小部経典・ブッダの福音」 全10巻 正田大観先生 翻訳

正田大観先生はビルマ第六結集の経典を改訂した『国際版パーリ三蔵』を底本として「小部経典」を翻訳されてamazonにて出版されています。

画像はamazonより参照

小部経典 第一巻 (パーリ語原文付)~正田大観 翻訳集 ブッダの福音~

それに、ブッダ当時の6人の外道とかいろんな修行者のユニークなエピソードもでてきて楽しいね~!

原始仏典には、ほんと色んな神様や悪魔とかもでてきて楽しいね!

現代の日本語で読めるのが本当にありがたいよね!

次はどんなことが書かれているか中身を見てみようか!

- 春秋社「原始仏典」

- 大法輪閣「パーリ仏典入門」

- Kindle版 「小部経典・ブッダの福音」

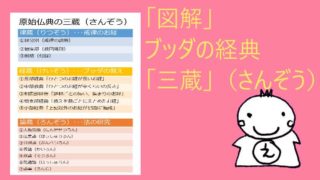

原始仏典の中身は、「律蔵」「経蔵」「論蔵」の三蔵(さんぞう)

原始仏典の内容は、

- 戒律の「律蔵」

- ブッダの教えの「経蔵」

- 法をまとめた「論蔵」

の三つに分類して編成されています。

内容を見てみましょう。

①「律蔵」(りつぞう)

「律蔵」(りつぞう)は戒律の内容で、三部になっています。

①「経分別」(きょうふんべつ)、

戒律の決まりごとを男性僧と女性僧とに分けてまとめたお経

②犍度部(けんどぶ)、

教団生活の規則を大と小に分けたお経

③「附随」(ふずい)、

戒律全体の説明の付録

②「経蔵」(けいぞう)

・「経蔵」(けいぞう)はブッダの教説が含まれたお経で、五部からなっています。

①「長部経典」、ひとつのお経が長い物語みたいなお経

②「中部経典」、ひとつのお経が中くらいの長さのお経

③「相応部経典」、題材ごとの短いお経を結合させたお経

④「増支部経典」、教えを数ごとにまとめたお経

⑤「小部経典」、その他に分類されたお経

③「論蔵」(ろんぞう)

・「論蔵」(ろんぞう)はブッダの教えの教法を「法の研究」で七部になっています。

アビ(研究)ダルマ(法)で「アビダルマ」ともよばれています。

①人施設論(にんせせつろん)

②法集論(ほっしゅうろん)

③分別論(ぶんべつろん)

④界論(かいろん)

⑤双論(そうろん)

⑥発趣論(はっしゅろん)

⑦論事(ろんじ)

膨大になって全体の把握がとても難しいと思うけど、

このパーリ語の「三蔵」を把握すると仏典全体が理解できますよ。

次に、パーリ仏典(原始仏典)に出てくるブッダの教えを

簡単に見てみましょう。

パーリ仏典(原始仏典)に出てくるブッダの教え

2000年以上前に編成されたパーリ仏典には、

ブッダの教えがたくさん書かれています。

ブッダが成道したときのエピソード、

成道でみた四つの真理の「苦から解脱する」教え、

「苦」が自分の内から生まれることを説明した十二縁起、

その真理をみる修行方法や瞑想、

さらに、

修業の順番、戒律についてなど、

それをブッダがわかりやすくたとえ話を用いて説法していることなどがたくさん残されています。

そのブッダが語っている、

ブッダの教えの内容は、

限られた人でないと体得できないという超人的なことではなく、

成道前のブッダと同じ、

「生きることのはかなさで苦しんでいる人々」が実践でき、

生きることのはかなさの「苦」を理解して、

その「苦」を解き放つ(解脱・げだつ)ことができる内容となっています。

中部教典 第二十六経 聖求経(しょうぐきょう)より

*ブッダは自分の出家前のエピソードを修行僧に話します。

わたしも以前、

覚りを得るまえはみずから生まれるものでありながら、生まれるものだけを求め、

みずから老いるものでありながら、老いるものだけを求め、

みずから病めるものでありながら、病めるものだけを求め、

みずから死ぬものでありながら、死ぬものだけ求め、

みずから憂えるものでありながら、憂えるものだけを求め、

みずから汚れるものでありながら、汚れるものだけを求めていた。

さあ、わたしはむしろ、

みずから生まれるものであるけれども、生まれるものに患いを知り、

生まれることのない、無上の安らぎであるニッバーナを求めよう。

このサイトでは、

このパーリ仏典にでてくるブッダの教えを「図解」にしています。

さらに仏典をよみやすくした「原始仏典ほぐし読み」もあります。

そして原始仏典をマンガにして、

幅広い年代の方に「原始仏典」を楽しんでもらえるように工夫を凝らしました。

トップページからいろいろ楽しんでください。