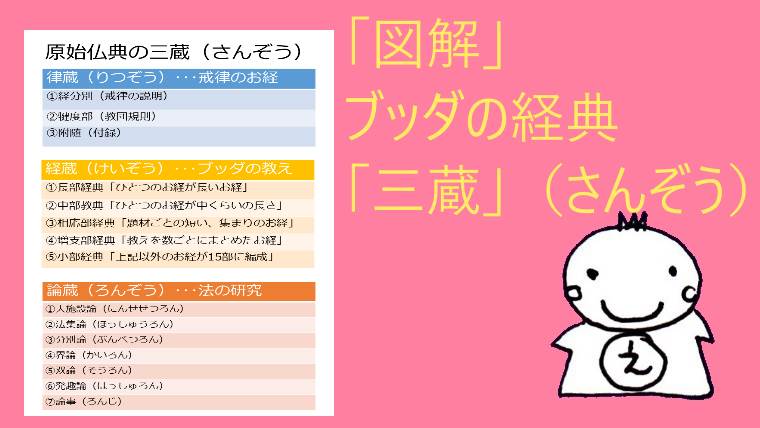

原始仏典の三蔵(さんぞう)をわかりやすく「図解」で説明します。三蔵(さんぞう)とは、律蔵(りつぞう)・経蔵(けいぞう)・論蔵(ろんぞう)の3つの部門に分けられた経典の集まりです。ブッダの教えがまとめられた膨大な経典やお経のすべてがここに編成されて収められています。

目次 クリックでジャンプ

原始仏典「律蔵」「経蔵」「論蔵」の三蔵わかりやすく

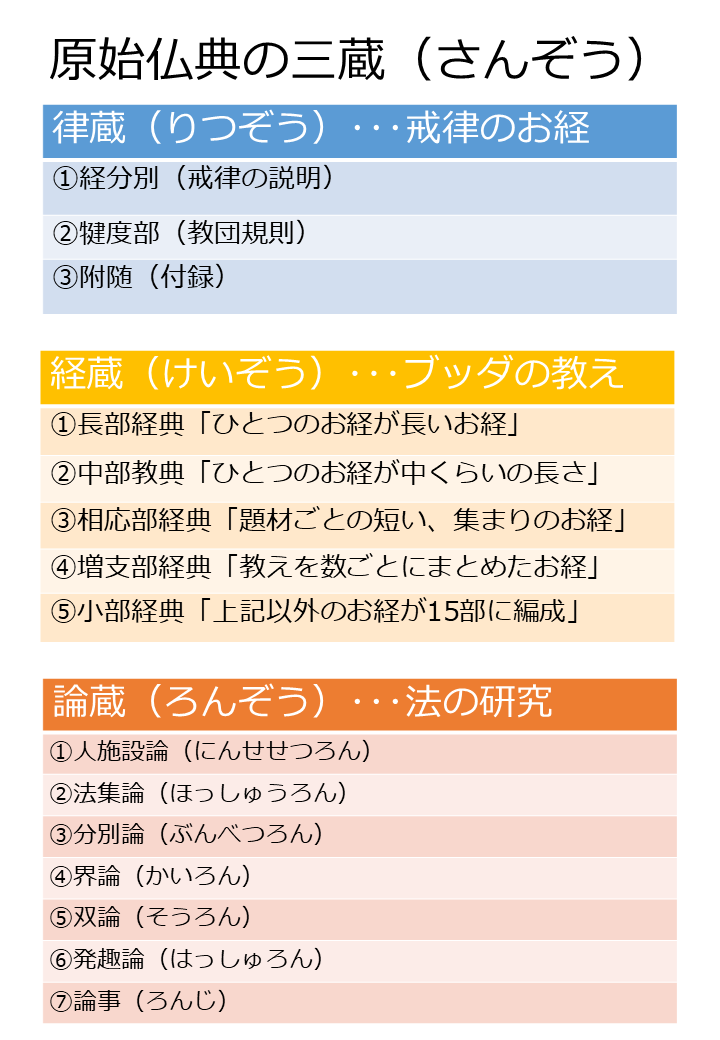

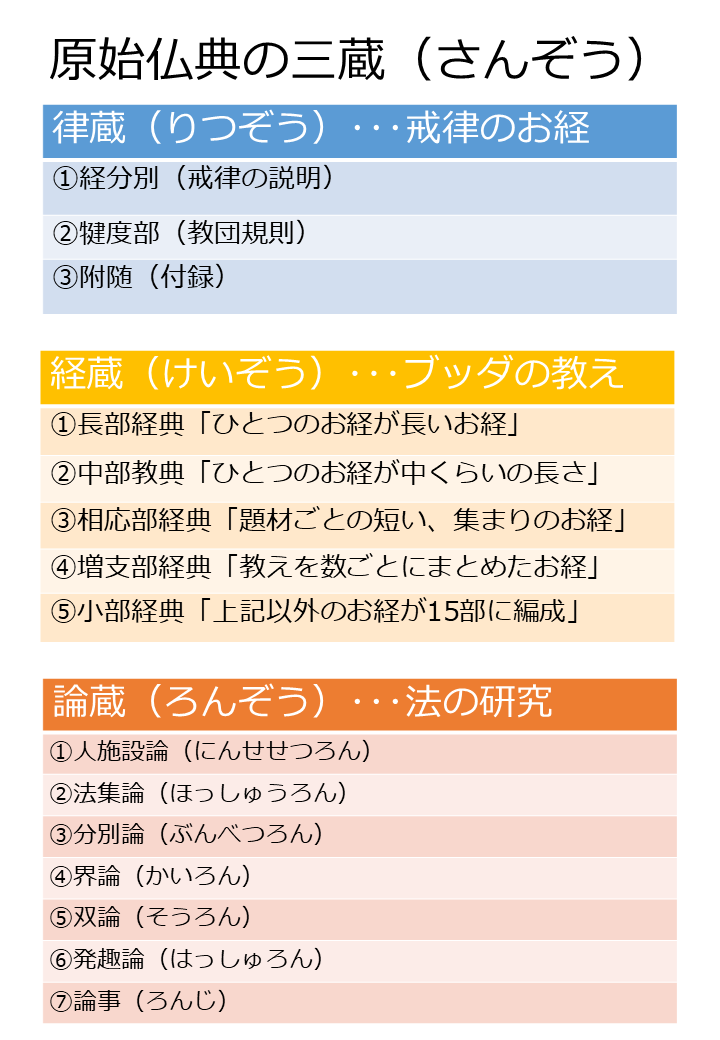

1、「律蔵」(りつぞう)

「律蔵」(りつぞう)は、戒律が書かれたお経です。三部に分かれています。

①経分別(きょうふんべつ)

各個人に関わる戒律の説明で、

「止持戒」(しじかい)といってやってはいけない事の「悪」の説明です。

戒律の決まりごとを男性僧(227戒)と女性僧(311戒)にわけてまとめています。

②「犍度部」(けんどぶ)

教団生活の規則を大と小に分けています。

作持戒(さじかい)といって、やるべき事(善)の規則の説明

③「附随」(ふずい)

後につけくわえられた付録で

律全体の説明がされています。

| 律蔵 | ①経分別(戒律の説明) | 比丘戒分別(びく「男性僧」) 比丘尼戒経分別(びくに「女性僧」) |

| ②犍度部(教団規則) | 大品(だいぽん) 小品(しょうぽん) | |

| ③附随(付録) |

2、「経蔵」(けいぞう)

「経蔵」(けいぞう)はブッダの教えが書かれているお経です。五部にわかれています。

①長部経典(ちょうぶきょうてん)

「長部経典」はひとつのお経が長い物語風になっている34経

3つの篇「戒蘊篇・大篇・波梨篇」で分類されています。

②中部教典(ちゅうぶきょうてん)

「中部経典」はひとつのお経が中くらいの長さの物語風の152経

③相応部経典(そうおうぶきょうてん)

「相応部経典」は題材ごとの短いお経を結合させた、集まりのお経

内容がとても豊富で細かいお経がたくさんあります。

④増支部経典(ぞうしぶきょうてん)

「増支部経典」は教えを数ごとにまとめたお経

数字ごとに細かく説明されたお経がたくさんあります。

⑤小部経典(しょうぶきょうてん)

「小部経典」は上記以外のその他のお経が15部に編成されてまとめられています。

16経、17経、18経の3つは蔵外扱いになるようです。

| 第1編 | 『小誦経(しょうじゅきょう)・クッダカパータ』 |

| 第2編 | 『法句経(ほっくきょう)・ダンマパダ』 |

| 第3編 | 『自説経(じせつきょう)・ウダーナ』 |

| 第4編 | 『如是語経(にょぜごきょう)・イティヴッタカ』 |

| 第5編 | 『経集(きょうしゅう)・スッタニパータ』 |

| 第6編 | 『天宮事経(てんぐうじきょう)・ヴィマーナヴァットゥ』 |

| 第7編 | 『餓鬼事経(がきじきょう)・ペータヴァットゥ』 |

| 第8編 | 『長老偈経(ちょうろうげきょう)・テーラガーター』 |

| 第9編 | 『長老尼偈経』(ちょうろうにげきょう)・テーリーガーター』 |

| 第10編 | 『譬喩経(ひゆきょう)・テーラ・アパダーナ(長老)』 |

| 第10編 | 『譬喩経(ひゆきょう)・テーリー・アパダーナ(長老尼)』 |

| 第11編 | 『仏種経』(ぶっしゅきょう)・ブッダヴァンサ』 |

| 第12編 | 『所行蔵経(しょぎょうぞうきょう)・チャリヤーピタカ』 |

| 第13編 | 『本生経(ほんじょうきょう)・ジャータカ』 |

| 第14編-1 | 『大義釈経(だいぎしゃくきょう)・マハー・ニッデーサ』 |

| 第14編-2 | 『小義釈経(しょうぎしゃくきょう)・チューラ・ニッデーサ』 |

| 第15編 | 『無礙解道経(むげげどうきょう)・パティサンビダーマッガ』 |

| これより下は蔵外扱い。 | |

| 第16編 | 『指導論』(しどうろん) |

| 第17編 | 『蔵釈』(ぞうしゃく) |

| 第18編 | 『ミリンダの問い』(みらんおうもんきょう) |

経典の数(参考程度)

下の表の経典数はパーリ仏典PTS版を底本(翻訳のもとにした本)にした春秋社の「原始仏典」を参考に記載してます。

| 経蔵 | ①長部経典 | 34経 |

| ②中部教典 | 152経 | |

| ③相応部経典 | 約2875経(不明確) | |

| ④増支部経典 | 約9557経(不明確) | |

| ⑤小部 | 15部(18部)のお経が納められている |

3、論蔵(ろんぞう)

論蔵(ろんぞう)はブッダの教えの教法を研究した「法の研究」です。七部になっています。

アビ(研究)ダルマ(法)で「アビダルマ」とも呼ばれます。

| 論蔵 | ①人施設論(にんせせつろん) |

| ②法集論(ほっしゅうろん) | |

| ③分別論(ぶんべつろん) | |

| ④界論(かいろん) | |

| ⑤双論(そうろん) | |

| ⑥発趣論(はっしゅろん) | |

| ⑦論事(ろんじ) |

三蔵(さんぞう)の一覧はこちら

原始仏典「律蔵」「経蔵」「論蔵」がわかる本の紹介

ひとつの仏教僧団が分裂をして色んな部派に別れて、色んな国に仏教が伝播していき、その地域の言葉に翻訳され、またその地域の文化と混じった新たなお経も作られたりして、お経の数が膨大に増えていきます。

これら膨大なお経の全体を整理するのがとても難しいのですが、「原始仏典・パーリ仏典」をわかりやすく解説してくれている先生のおすすめの本を紹介します。

講談社学術文庫「ゴーダマ・ブッダ」著者:早島鏡正

早島鏡正先生が著者です。原始仏典の手引きの項目で、漢訳と対比して簡潔に原始仏典をまとめて説明してくれています。さらに巻末の文献案内でも仏典の違いも記載されています。

大宝輪閣「パーリ仏典入門」著者:片山一良

パーリ仏典「三蔵」の全体を解説されています。巻末にパーリ仏典の和訳もまとめてくれています。膨大な経典数の把握がとても理解しやすいので大変便利でおすすめです。

「小部経典」著者:正田 大観(しょうだ だいかん)

小部経典 第一巻 (パーリ語原文付)~正田大観 翻訳集 ブッダの福音~

- 講談社学術文庫「ゴーダマ・ブッダ」

- 大法輪閣「パーリ仏典入門」

- Kindle版 「小部経典・ブッダの福音」