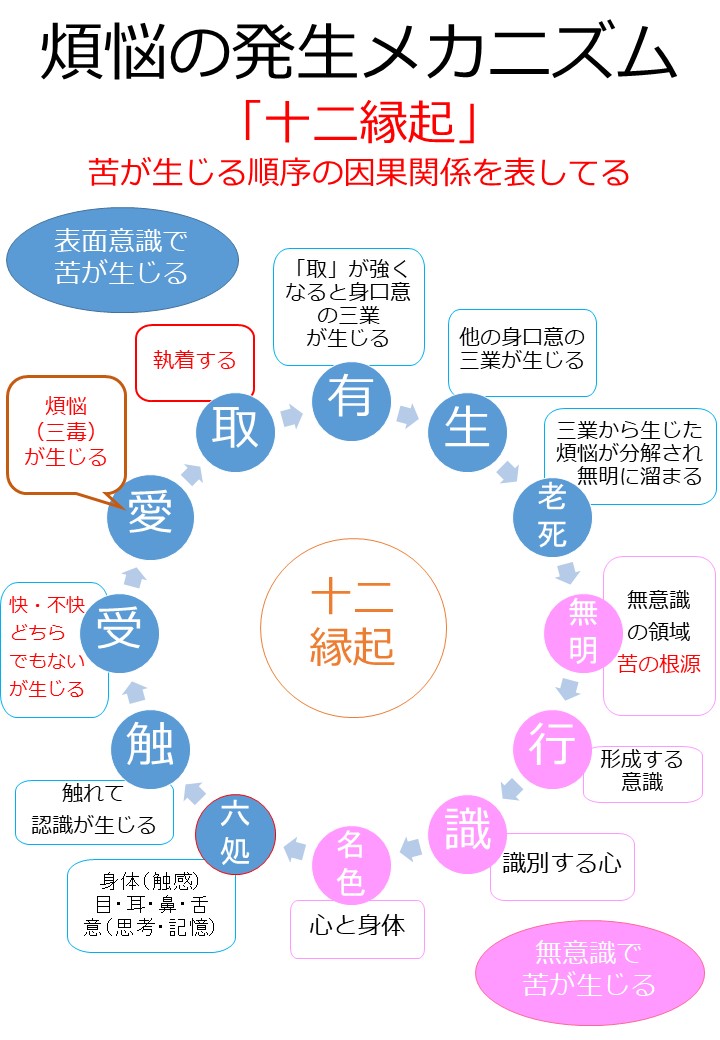

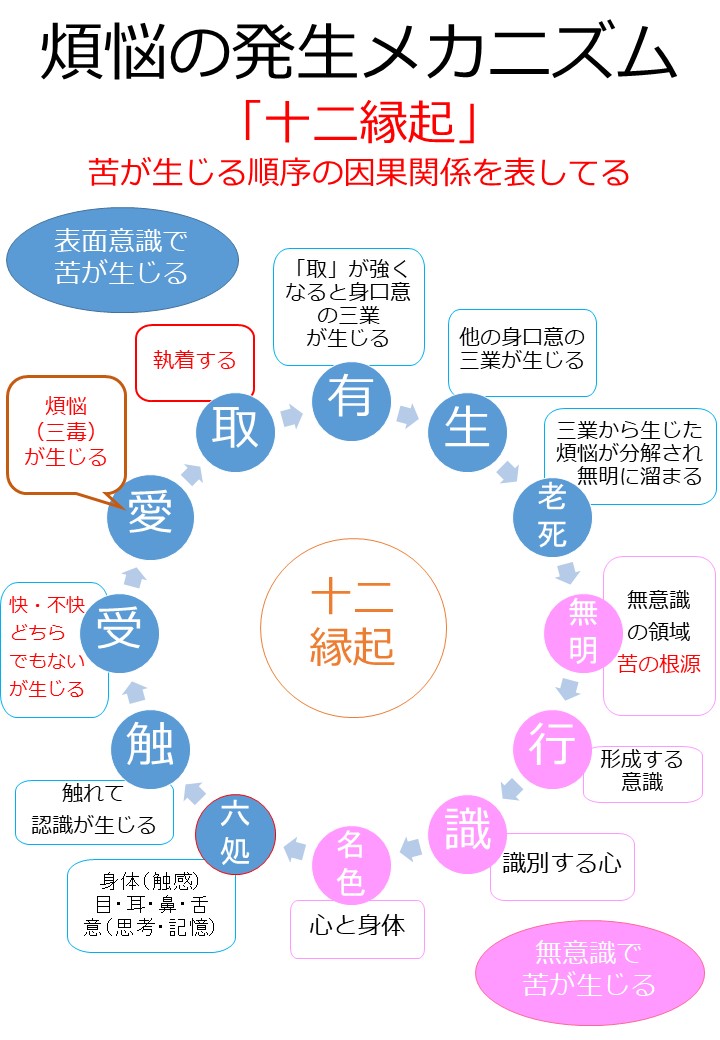

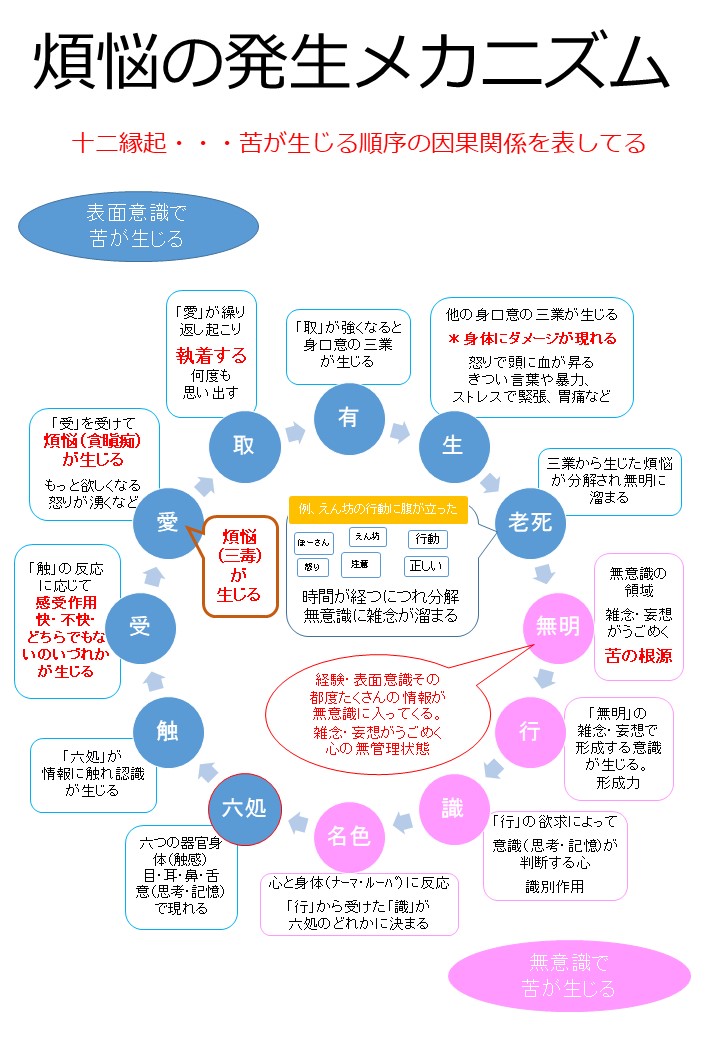

「十二縁起」(じゅうにえんぎ)をわかりやすく「図解」で説明します。ブッダは「苦」が生まれてくる順序、煩悩(ぼんのう)の発生メカニズムを縁起で説明している教えです。四諦(したい)の集諦(じったい)にあたり、「苦の原因の真理」です。長部 第一経「梵網経」にでてくるとても重要な教えです。

項目が多いので、図解と目次で順番を確認してください!

目次 クリックでジャンプ

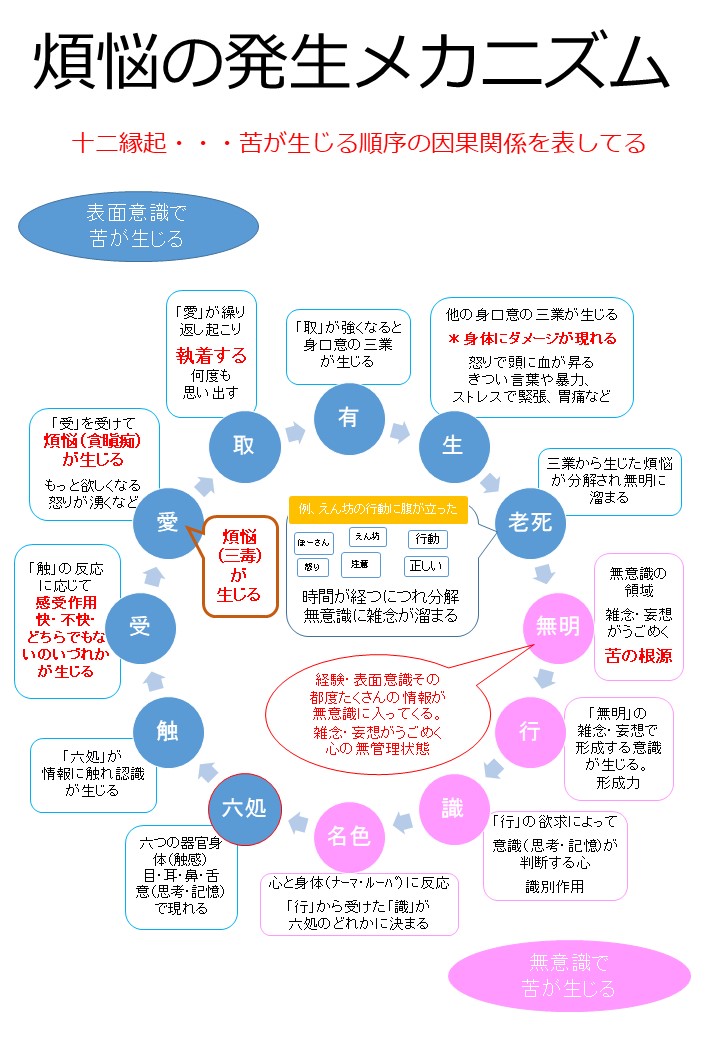

十二縁起(じゅうにえんぎ)とは わかりやすく 煩悩の発生メカニズム

十二縁起とは、煩悩が発生するメカニズムを「身体の感覚器官と心理作用を12に分解」して、それを「縁起」で説明しています。

12個の縁起で、「十二縁起・じゅうにえんぎ」なのです!

十二支縁起(じゅうにしえんぎ)とも呼ばれます。

わかりやすく図解で説明していきます。

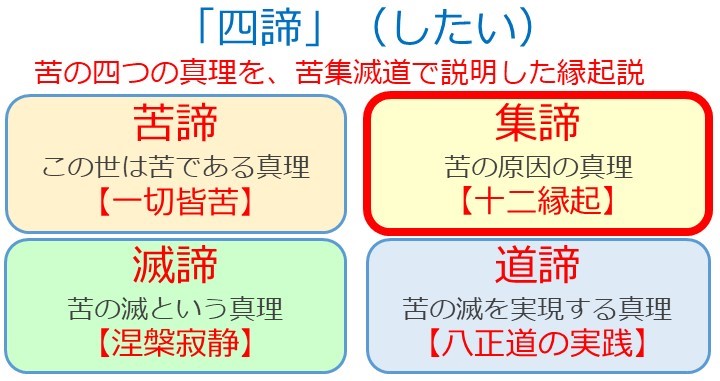

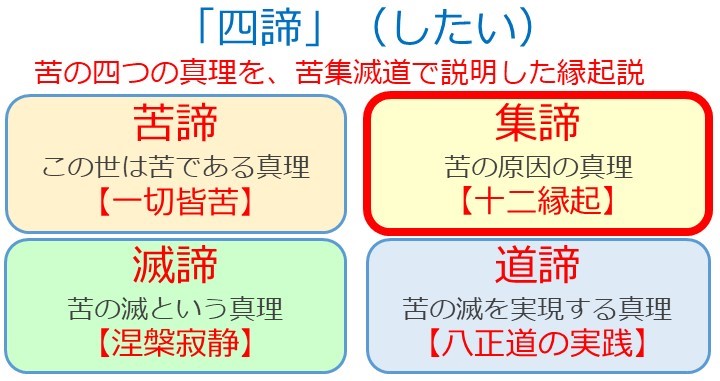

この十二縁起はブッダが成道するときに体現した、「苦・集・滅・道」の四つの真理、「四諦」(したい)のひとつ集諦のことです。

十二縁起とは、四諦の「集諦」(じったい)「苦の原因の真理」

集諦(じったい)とは、

ブッダが成道のときに、ありのままに真理の世界をみて知見した、「苦」の四つの真理、四諦(したい)のひとつ「苦の原因の真理」です。

諦(たい)は真理の意味です。

この「十二縁起」(じゅうにえんぎ)の集諦で「苦」が生まれてくる順序を説明しています。

十二縁起(じゅうにえんぎ)「苦」が生まれてくる順序

十二縁起(じゅうにえんぎ)は自分の身体の感覚器官で接触して、自分のこころの中で、「苦」が生まれてくる順序の因果関係を説明しています。

繰り返しになりますが、自分のこころの中で行われている心理作用を12に分けて(十二支縁起・じゅうにしえんぎ)、こころの心理作用が輪のように連鎖していく順序で煩悩の発生メカニズムを表しています。

煩悩の発生をきちんと理解しておけば、煩悩を滅することに繋がります。ブッダの教えの実践にも必ず役に立ちます。

それでは、煩悩発生の「12の要素」は「十二支縁起・じゅうにしえんぎ」といいます。

十二支縁起(じゅうにしえんぎ)

煩悩の発生メカニズム

12の心理作用の名前とはたらきを順番に説明します。

ひとつひとつ見ていきましょう。

《まずは、表面上の意識で発生する感覚です》

・六処(ろくしょ)

6つの感覚器官です。「体(触感)・目・耳・鼻・舌・意(思考・記憶)」の6つです。

↓

・触(しょく)

「六処」が情報(外部要因)に触れて認識が生まれます。

触(しょく)は接触(せっしょく)と訳されます。

眼触(げんしょく)、視覚が対象にふれること

耳触(にしょく)、聴覚が対象にふれること

鼻触(びしょく)、臭覚が対象にふれること

舌触(ぜつしょく)、味覚が対象にふれること

身触(しんしょく)、触覚が対象にふれること

意触(いしょく)、思考器官が対象にふれること

長部経典 第15経「大縁方便経」より

↓

・受(じゅ)

眼・耳・鼻・舌・身・意で、感受(かんじゅ)して「快(ここちよい)・不快(ふかい)・どちらでもない」

いづれかの3パターンが生まれます。「苦・楽・普通」の3パターンでも表現されます。

↓

■愛(あい)

感受から煩悩(ぼんのう)の三毒(さんどく)の

・貪欲(とんよく・むさぼり)

・瞋恚(しんに・いかり)

・愚痴(ぐち)が生まれます。

(上記参考:「図解」11.三毒の「愛」)

色愛(しきあい)、視覚の対象に対する渇愛

声愛(せいあい)、聴覚の対象に対する渇愛

香愛(こうあい)、嗅覚の対象に対する渇愛

味愛(みあい)、味覚の対象に対する渇愛

触愛(しょくあい)、触覚の対象に対する渇愛

法愛(ほうあい)、思考の対象にたいする渇愛

長部経典 第15経「大縁方便経」より

↓

・取(しゅ)

「愛」が繰り返し起こり、何度も思い出して、

「執着(しゅうちゃく)」が生まれます。

欲取(よくしゅ)、欲望の対象に対する執着

見取(けんしゅ)、誤った見解に対する執着

戒禁取(かいごんしゅ)、自我が存在するという説に対する執着

長部経典 第15経「大縁方便経」より

↓

・有(ゆう)

「取」が強くなると、身口意(しんくい)「からだ・ことば・こころ」で現れてきます。

その現れた行いが「業」(ごう・カルマ)です。身口意の行いが三業(さんごう)です。

有は『生存』(せいぞん)として漢訳されています。

↓

・生(しょう)

「有」で現れた行いが、他の身口意の三業を生み出します。

「えん坊またゴミ捨ててない」「受」の(感受して不快に思う)

→「腹立つ~!」「愛」の(三毒の怒りの煩悩がわきでる)

→頭に血がのぼる「有」の(身体が反応して、怒りが生存する)

→「ごみ捨てろって言ったやろ~!このバカチンえん坊~!!!」

「生」の(言葉となり行動がうまれる)

↓

・老死(ろうし)

この縁起の一連で現れて強くなった煩悩が、弱まり分解されて、無意識の無明に行きます。

生命が尽きて死んでしまう意味も含まれます。

↓

《ここから無意識の領域で発生する感覚です。》

・無明(むみょう)

無意識の領域の「苦の根源」です。

真理に暗い、「苦」の解決をしらない、「四諦」(したい)の理解がないことです。

↓

・行(ぎょう)

形成(けいせい)しようとする意識です。

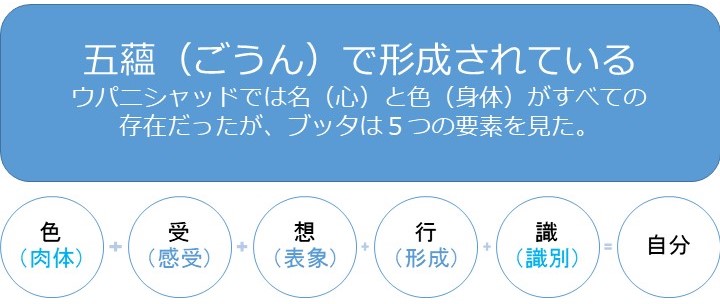

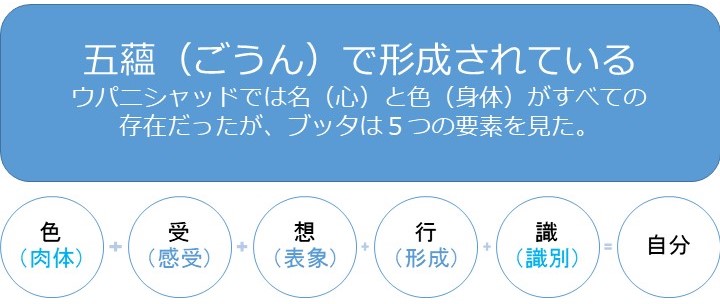

三法印(さんぽういん)の諸法無我(しょうほうむが)の、自己を形成する五つの要素、五蘊(ごうん)の「行」(ぎょう)と同じです。

五蘊(ごうん)とは、

・色(シキ・からだの肉体)

・受(ジュ・感受するこころの作用)「感じるこころ」

・想(ソウ・思い浮かべる心理作用)「想うこころ」

・行(ギョウ・形成しようとする意識)「行うこころ」

・識(シキ・判断する識別する心理作用)「判断するこころ」

↓

・識(しき)

「行」の欲求から判断して識別するこころが無意識で生まれます。

上記の、三法印(さんぽういん)の諸法無我(しょうほうむが)の、自己を形成する五つの要素、五蘊(ごうん)の「識」(しき)と同じです。

↓

・名色(みょうしき)

「無意識」での心と身体です。

名色(みょうしき)は

名と色に分けられて、「名前・形あるのも」・「名称と形態」とも訳されます。

・名(名前・名称)

感受、概念化(想)、思念、接触、意を注ぐこと、精神的なもの

・色(形あるもの・形態)

四大要素(地水火風)によって色形あるもの、肉体的なもの

五蘊の図もいれておきます。

しかしブッダは「我」を否定して、人間は五つの要素の五蘊で成り立ち、

「我」がない、「諸法無我」と教えています。

そして、十二支縁起ではさらに細かく自分を内観して煩悩が出てくる順序を説明して教えています。

↓

そして、また六処(ろくしょ)に繋がり連鎖していきます。

長部 第一経「梵網経」にでてくる重要な教えです。

六十二の見解をするバラモンや沙門は、真実を知らず、真実を見ていないために感受されたものであり、渇愛に陥っているために理性を失い語っていると語り。

六十二の見解の本性は感受されたものであり、渇愛に陥っているためにおののき狂躁(きょうそう)したものにすぎない。

さらに、これら六十二の見解の生じるもとは「接触を縁として生じるものである」と総括します。

これら六十二の見解は「接触をしないで感受することはない。」と付け加えて解説して、

最後に六十二種の見解を超越する道を説法します。

これらの六十二の見解はすべて、六つの感覚器官に接触して感受するのである。そして感受を縁として渇愛が生まれて、渇愛がさらに固執になり、固執を縁として生存が生じ、生存を縁として生まれることが生じ、老いることと死ぬこと、悲しみ嘆きと苦しみと憂いと悩みが生じる。

この六つの触処の原因と消滅と楽しみと過患と離脱とを如実に知れば、六十二の見解よりすぐれていることを知る。

この煩悩の発生する原因がすべて縁起だと理解できると、「諸法無我」も理解できますね!

これは、大念処経で徹底的に伝えている、すべて感受して「生起している法」にすぎないので、執着を手放すと、煩悩が「衰滅する法」の教えの理解もできますね!

よくお問い合わせをいただくので、

ブッダの教えで、人生の悩みの解決を実践しやすく、かつ効果に即効性あるやりかたも実体験を交えて具体的に書きました。有料記事になりますが、興味のある方は、是非一読してみて下さい。

(参考:「図解」ブッダの教えもくじはこちら)