目次 クリックでジャンプ

一番古いお経 スッタニパータ

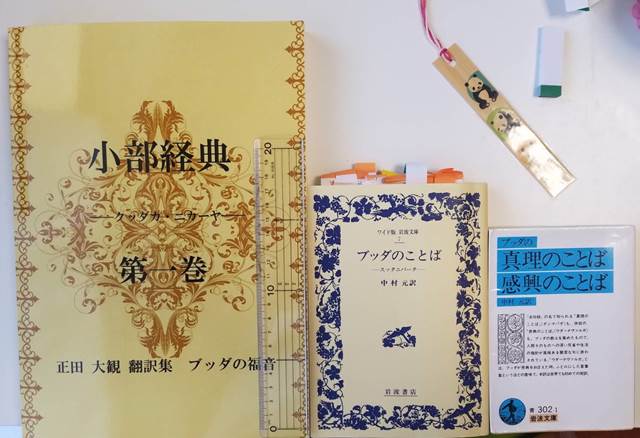

真ん中がワイド版スッタニパータ

一番古いお経は、

律蔵(りつぞう)、経蔵(けいぞう)、論蔵(ろんぞう)、

三蔵の中の経蔵にある小部経典(しょうぶきょうてん)

第5編 経集(けいしゅう)・スッタニパータと言われています。

スッタは、たて糸の意味で「経」

ニパータは、集成の意味で「集」

スッタニパータで「経集」と訳されています。

このスッタニパータは5つの章で編成されていて、

第1章 蛇の章

第2章 章なる小

第3章 大いなる章

第4章 八つの詩句の章

第5章 彼岸に至る道の章

スッタニパータの中でも、特に古くに書かれているのが、第4章・第5章と解説があります。

小部経典(しょうぶきょうてん)クッダカ・ニカーヤの

経集(けいしゅう)・スッタニパータは、

お経の中でも最古層のお経と中村元先生が解説されています。

なぜ古いのか見ていきましょう。

お経の中の韻文(いんぶん)と散文(さんぶん)

お経の文章には

- 韻文(いんぶん)と

- 散文(さんぶん)の

2つのパターンで書かれていて、

お経の書かれている文章のパターンで、

新旧の判断ができるといわれています。

①韻文(いんぶん)

規律や規則があって書かれている文章を韻文(いんぶん)といいます。たとえば俳句みたいに五七五の決まった文字で表現される文です。

804句 老いより

ああ短いかな、人の生命よ。百歳に達せずして死す。たとえそれよりも長く生きたとしても、また老衰のために死ぬ。

岩波文庫:スッタニパータ 中村元先生

この韻文で表現されている部分は古い時期のお経と言われています。

②散文(さんぶん)

比較的自由にかかれている文章の部分です。

わたくしがこのように聞いたところによると、あるとき尊師は樹の下におられた。そのときニグローダという名前の長老が亡くなってから間がなかった。そのお弟子さんのヴァンギーサさんは、ひとり閉じこもって、このような思念が心に起こった・・・。

次になぜ韻文(いんぶん)が古いのかを見ていきましょう。

なぜ韻文のお経が古いのか?

ブッダが生存していた当時は、

ブッダの教えを文字に書き残さないで、

声を出して読み合わせる合誦(ごうじゅ)で、

ブッダの教えを確認して継承していました。

長い言葉ではなく、

覚えやすい短い言葉で教えが説かれていました。

さらに、より覚えやすいように、

リズムがよくなる韻(いん)を含めた単語を使ったり、

語呂合わせのよい言葉も交えたりされています。

そんな、短くてリズムの良い言葉でブッダの教えが継承されて、

いまの仏教の経典に引き継がれているのです。

さらに、

スッタニパータのお経の中では、短い言葉の韻文(いんぶん)だけではなく、

ブッダの教えの言葉の中に、

古いことがわかる表現があります。

中村元先生の解説を簡潔に見てみましょう。

スッタニパータが古いとわかるブッダの教え

1、大僧院ではなく洞窟などで、こじんまりと住んでいる。

2、尼僧(あまそう)、女性の修行僧がでてこない。

3、ストゥーパ信仰が表現されていない。

ストゥーパは仏舎利(ぶっしゃり)ともよばれ、ブッダが亡くなって火葬されたブッダのご遺骨を祀った塔です。そのストゥーパを拝むだけでもご利益があると大般涅槃経(だいはつねはんきょう)には書かれています。

4、四諦(したい)の教えが確立されていない。

と解説されています。

一番古いお経にブッダの教えの神髄があるのか?

では、もっとも古いブッダの教えが、ブッダの教えの真骨頂なのかどうかも考えようと、他の文献も参考にしてみました。

パーリアビダンマ思想の研究 著者:浪花宣明先生

中村元先生は「無我説」の成立過程に三段階を明らかにした。

極めて簡略にすれば、

1段階「私のものである」という思いを否定する。

2段階、我でないものを我であると執着することを否定する。

3段階、我の存在を否定する

などの理由で、最初期の仏教の「非我」説を説いた。

と、初期仏教とのちの仏教では

「無我」の定義が変わるとも思える解説がありました。

とすれば、

ブッダの覚った真理の教えは変化するのだろうか?と思ったのですが、

スッタニパータには興味深い、こんな文章がありました。

一番古いお経スッタニパータに出ている、ブッダの教えの法輪はサーリプッタがまわす

第三章「大いなる章」

554句で、ブッダはセーラ・バラモンにこう言います。

「わたしは無上の真理の王です。真理によって輪をまわすのです。」

556句で、セーラ・バラモンはブッダに「将軍は誰なのですか?」と質問します。

557句で、ブッダはこう答えます。

「わたしがまわした輪、無上の真理の輪(法輪)をサーリプッタがまわす。かれは全き人につづいて出現した人です。」

と最古のお経スッタニパータですでに、

サーリプッタが法輪を廻すとブッダが言うくらいでしたので、サーリプッタの頭脳が明晰だったことが容易に伺えます。

そして、サーリプッタが説いたブッダの教えは

スッタニパータのシンプルな韻文から、教義がどんどん整えられて経蔵にまとめられていったと考えると、

原始仏典の長部経典、中部経典のお経で、

サーリプッタが教えを説いているお経がたくさんある

ことも納得がいきます。

そのことが確信的だと感じたことに、

とてもとても不思議だった疑問が解決しました。

それは、

原始仏典の経蔵(けいぞう)の長部経典のしめくくりの33経「教義の集成」・34経「教義の収集と分類」が、

「ブッダが説法しないで、サーリプッタが全部教えを説いて、ブッダが了承している」ことでした。

経蔵の最後の締めくくりのお経なのにブッダが説法をしていないということが大変疑問でした。

これの回答が、

まさに今回のスッタニパータのブッダの言葉、

「わたしがまわした輪、無上の真理の輪(法輪)をサーリプッタがまわす。かれは全き人につづいて出現した人です。」

ブッダの覚った真理を、

初期のブッダが説いていたのが、

のちに、

ブッダの教えを聞いて覚ったサーリプッタが

教えを体系化して説いてまとめられたのが今の経典になったといえます。

現在継承されている経蔵の経典には、サーリプッタが説法をして、ブッダが了承しているお経がたくさんあります。

今回解説したポイントも合わせて、

ぜひ、一番古いお経のスッタニパータも読んでみてください。

ブッダのことば―スッタニパータ (ワイド版 岩波文庫)蛇の章(へびのしょう)