「幼なじみのサーリプッタとモッガラーナ」

このサーリプッタとモッガラーナの幼少期のお話は、

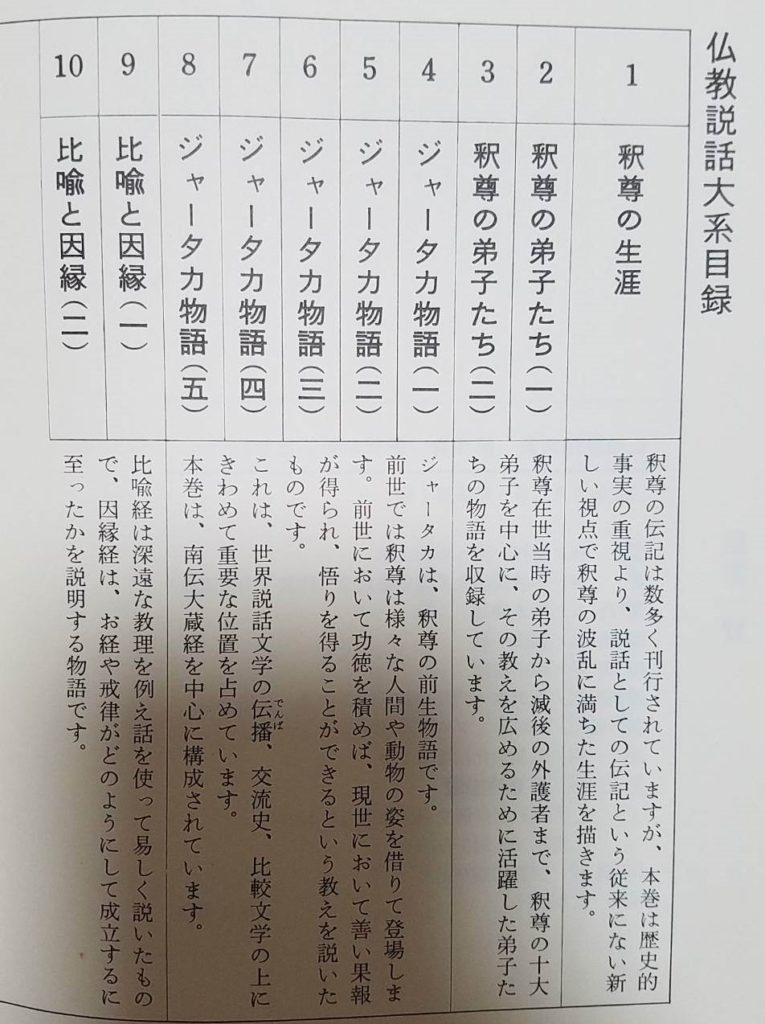

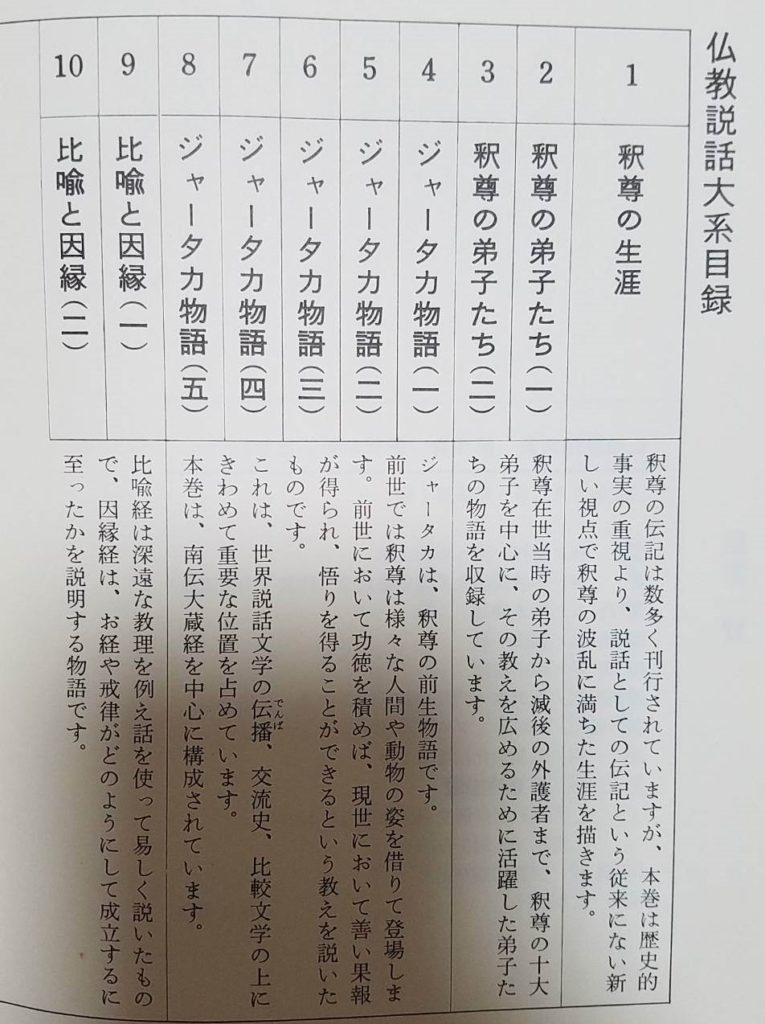

すずき出版「仏教説話大系」1982年出版

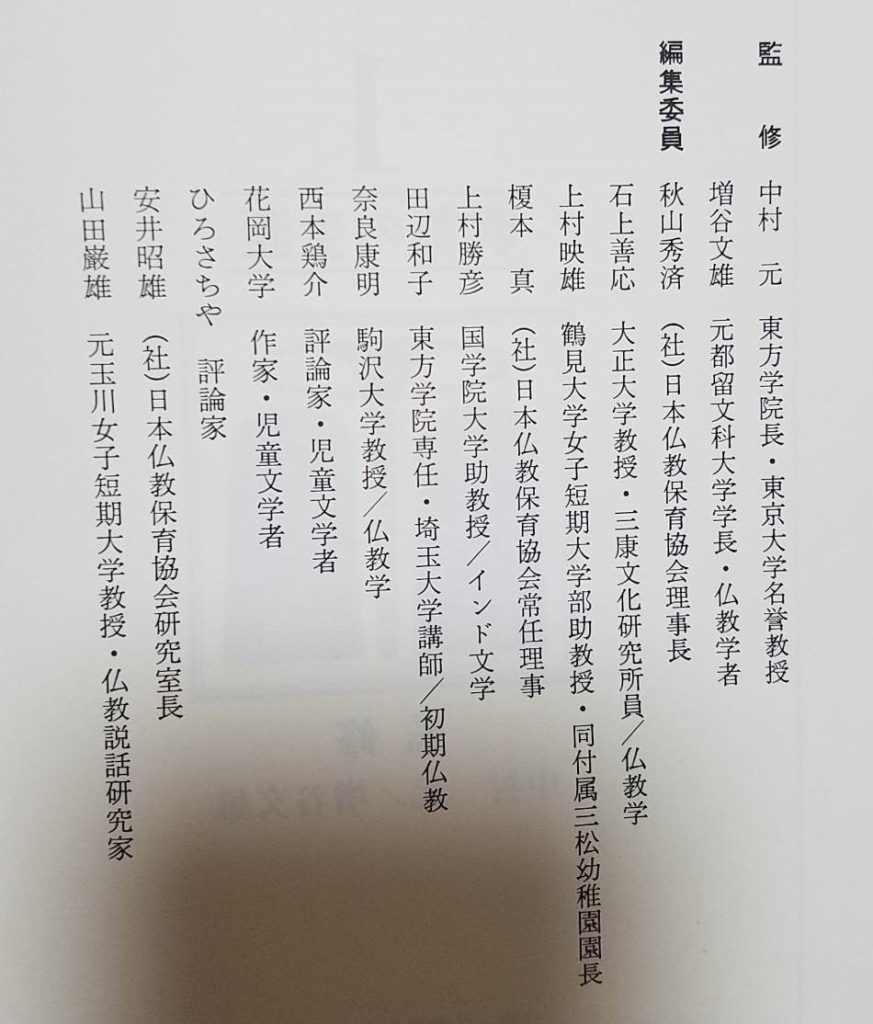

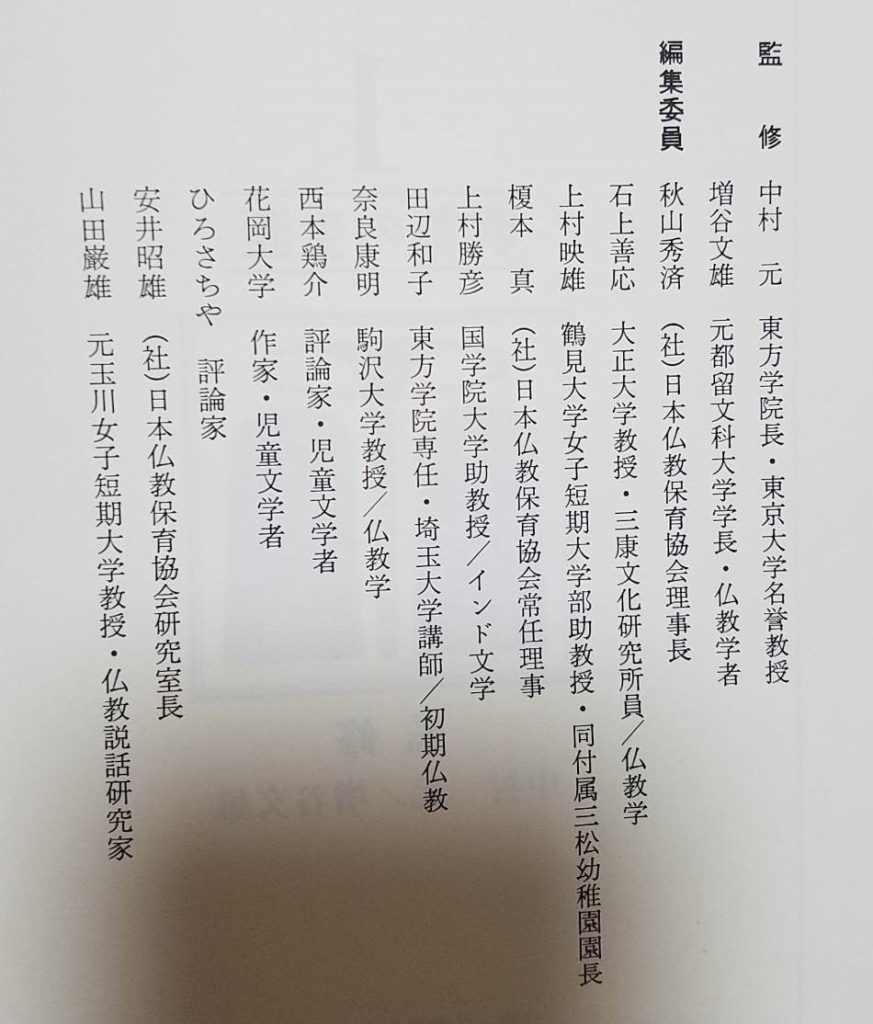

著者:山田巌雄代表 仏教説話体系編集委員会

監修:中村元先生・増谷文雄先生

パーリ仏典、漢訳経典、大正大蔵経などたくさんある経典から、

選りすぐられた仏教に関する説話の内容を参考にして、

マンガとほぐし読みにしています。

マンガ仏教説話大系

「幼なじみのサーリプッタとモッガラーナ」

《時代と場所》

ブッダが生まれる前のことです。

ラージャガハの近くにウパティッサ村とコーリタ村にバラモンたちの住む村がありました。

ウパティッサ村に住むバラモンの妻サーリの子供に、ウパティッサ(のちのサーリプッタ)がいました。そのとなりの村コーリタ村に住むバラモンの妻モッガリーの子供に、コーリタ(のちのモッガラーナ)がいました。

この二人は幼少のころから大の仲良しでした。

二人はだんだん成長するにつれて学問や技術などで優れた才能をもち、ともに勉強に励みました。また、いつも二人で遊びに行くときは、彼らにはそれぞれ5百台の黄金の車がともについていきました。

《人生が変わるきっかけ》

ラージャガハで毎年おこなわれている山頂祭に二人が行ったときのことです。

用意された長椅子に座り、にぎやかに練り歩く行列をみて、おどけて練り歩く行列には笑い興じ、憐れみをさそうものにはそっと涙ぐみ、施しを与えたりして、毎日あかずにお祭りをみていた二人でしたが、

あるときに二人は同時に、笑いも悲しみも顔にうかべなくなり、

ふとこんなことを考えました。

そしてふたりは、同じことを考えていたことをお互いに確認しあうと、

「そうだ!悟りをひらいて正しい道を得ることこそが、

我々がなすべきことではないだろうか!」

ふたりは出家をすることを決意します。

***「幼なじみのサーリプッタとモッガラーナ終わり」***

登場人物のおさらい

《サーリプッタの呼び名》

ウパティッサは、

パーリ語でサーリプッタ、

サンスクリット語ではシャーリプトラ、

漢訳で舎利弗(しゃりほつ)のことです。

《モッガラーナの呼び名》

コーリタは、

パーリ語でモッガラーナ、

サンスクリット語でマウドガルヤーヤナ、

漢訳で目連(もくれん)のことです。

ブッタの入滅のエピソードがある経典「大般涅槃経」にも出てきていませんし、ブッダが入滅した後の第一結集にも二人の名前は出てきていないと解説されています。

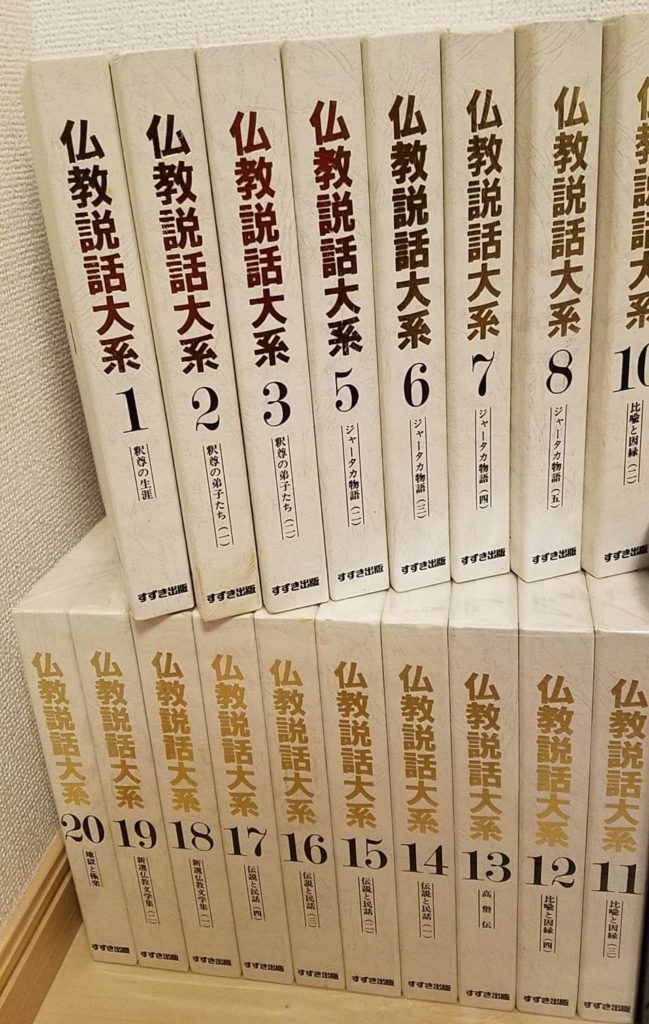

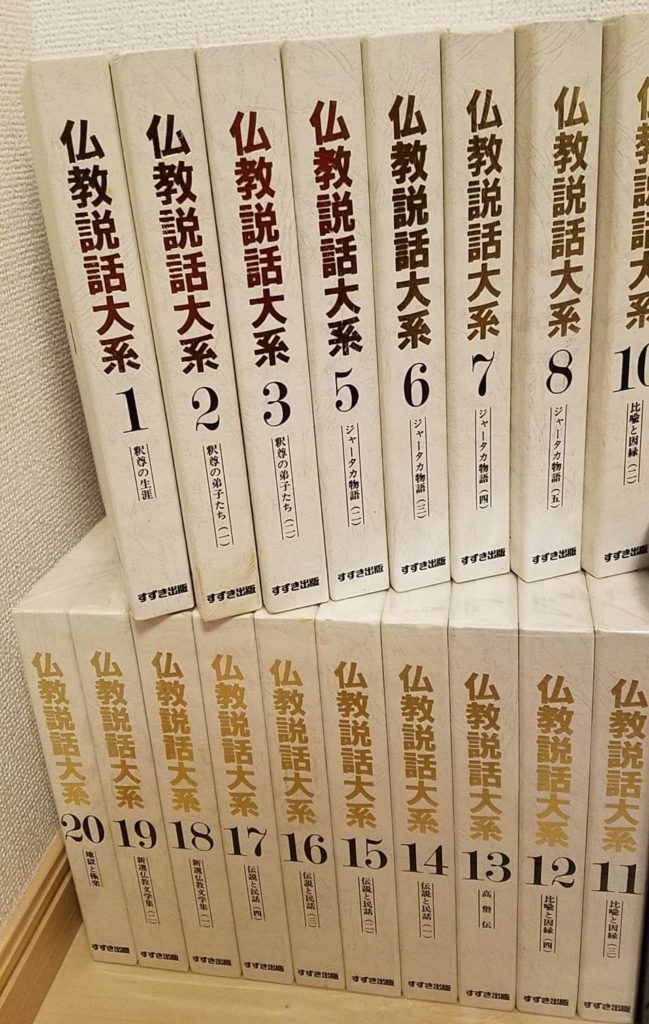

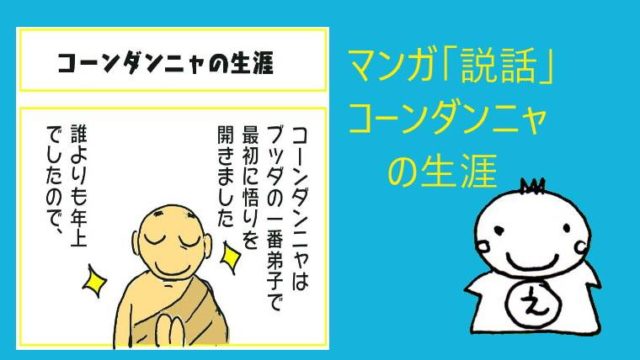

仏教説話大系について

仏教説話大系は1982年、すずき出版より出版された仏教の説話集です。

中村元先生と増谷文雄先生が監修されています。

この説話集の特徴は、パーリ仏典はじめ漢訳の経典、大正大蔵経などの「仏教」、「仏伝」に関する説話が体系化されてたくさん紹介されています。

ブッダの生涯はもちろん、ブッダが初めて説法した初転法輪の五比丘(ごびく)たち、サーリプッタやモッガラーナなど今日も有名な十大弟子などの仏弟子の詳しいエピソードがふんだんに盛り込められています。そして、童話みたいにとても読みやすく紹介されています。

「悪魔」や「地獄」など、つくり話みたいに感じる内容もたくさんあって、とても現実的なブッダの教えとはかけ離れている感じもしますが、

第一巻あとがきにある、奈良康明先生の解説に、

神格化されたブッダの伝承が歴史的事実ではないからといって、その価値を低く見て、一顧に値しないとするのは誤りである。神格化された伝承はそれなりに、その時代、その時代の仏教徒の釈尊のイメージであり、釈尊の理想像であり、歴史的事実を超えて、伝承としての重さと意味がある。

と解説されています。