このコンダンニャの話は、鈴木出版「仏教説話大系」1982年出版 監修:中村元先生・増谷文雄先生を参考にしてマンガとほぐし読みにしています。

目次 クリックでジャンプ

「ブッダの最初の弟子、コンダンニャ」

マンガ仏教「説話⑥」

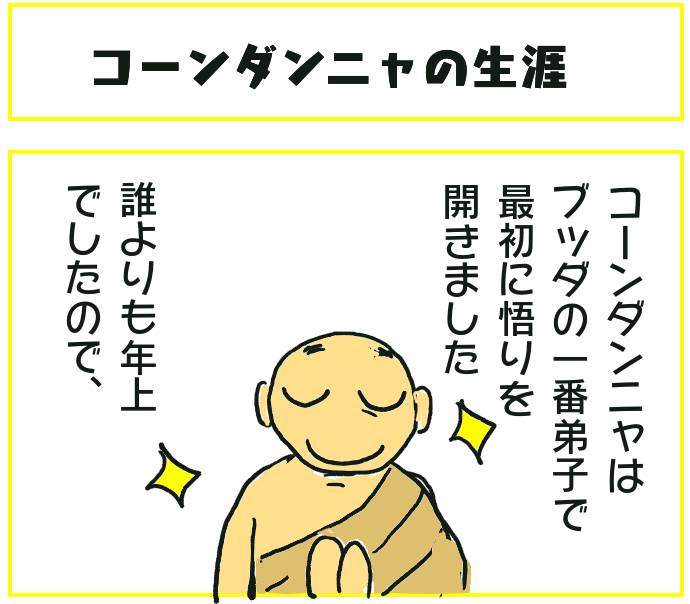

「コンダンニャの生涯」

《ブッダが生まれて20数年が経ちました》

ブッダが生まれて5日目から20数年の年月がすぎました。

スッドーダナ王の王子シッダッタは予言の通りに俗世間から出家し、

悟りを開こうと修行を始めていました。

王子は各地の高名な修行者たちをたずねて修行を続けていましたが、ウルベーラ(マガタ国にあった村でブッダガヤのこと)という土地が気候も良く修行をするにはふさわしい場所であるとわかるとそこに住むことにしました。

王子が出家してウルベーラに住んでいるという噂をきいたコンダンニャは、かつて占いをした七人のバラモンの子供たちをたずねてでかけました。

「あなた方のお父さんがなくなられる前によく話をされていたシッダッタ王子がついに出家いたしました。わたしはあのお方について出家しようと思います。あなたがたも望みならば一緒についてきなさい。」

それを聞いた七人のバラモンの子供たちはよく考えましたが、

七人が七人ともおなじ考えであるはずはなく、

そのうち四人がシッダッタ王子のもとに出かけたのでした。

その四人とは、

釈尊が最初に説法した、

バッパ,バッディヤ、マハナーマ、アッサジであり、

コンダンニャとともにのちに五人の修行僧の五比丘(ごびく)と呼ばれるようになり、

釈尊のもとで活躍するようになるのでした。

中でもコンダンニャは釈尊の弟子となったのが最も早く、

悟りを開いたのも最初であったため、

指導者として活躍していました。

いつも釈尊の話が始まると、

二大弟子のサーリプッタとモッガラーナとともに

釈尊のすぐそばに席を作って座っていたと伝えられています。

コンダンニャは自分が釈尊よりも年長であるために、

サーリプッタとモッガラーナが自分に気を使っているのがわかり、

釈尊に次のように打ち明けました。

尊師よ、わたしはひとり静かに残された年月を送りとうございます。チャッダンタの林にあるマンダーギニーという湖のほとりにでもうつって暮らそうかと考えております。どうぞお許しください。

釈尊がかれに許可をあたえると、

コンダンニャはその湖のほとりで12年ものあいだ一人で暮らしました。

身の回りの世話は、

象たちが食べ物を運んできたりして、

かわるがわる彼の世話をしてくれました。

そして自分の余命がのこり少ないのをしると、

12年ぶりに釈尊のもとへやってきました。

コンダンニャは、

釈尊にこの世でのいとまごいを告げて、

また湖のほとりの家に帰ってくると、

まもなく死にました。

彼の死を悲しんでヒマラヤの山々が泣いたと伝えられています。

そして八千頭の象たちがコンダンニャのために葬儀をおこない、

数多くの神々が葬儀に参加し、

白檀の枝を遺骨に捧げました。

また釈尊の弟子のアヌルッダに率いられた、

およそ五百人の修行僧たちが葬儀に参加し、

かれの遺骨は彼らによって釈尊のもとに運ばれました。

釈尊は自分の手で彼の遺骨を受け取ると、

大地よりわきでてきた銀の塔の中に手厚く安置したのでした。

その塔はのちの世まで壊れることなく残っていたということです。

***コンダンニャの生涯 完***

ヒマラヤ山脈について

ヒマラヤ山脈はネパールとブータンの北側にある大きな山脈で西はアフガニスタンにまで連なっています。世界一高いエベレスト山で有名です。

インドは大昔、現在のユーラシア大陸から離れていたひとつの大陸だったといわれています。地球のプレートが動く現象でインド大陸は北に動いていき、現在のユーラシア大陸にくっついて、山脈ができたとされています。

現在もプレートは動いているので、山脈の高さは今もなお上に上にと高くなっているといわれています。

ヒマラヤは、サンスクリット語で、ヒマ「雪」+ ア-ラヤ「すみか」で、「雪の住みか」の意味と言われています。

ヒマラヤは昔から聖地で、現在も瞑想やヨガをされる方が、多く引き寄せられる場所でもあります。

中国の法相宗(ほっそうしゅう)や、ヨガを実践する唯識派(ゆいしきは)でも、「六識」(ろくしき)の、眼識(げんしき)・耳識(にしき)・鼻識(びしき)・舌識(ぜっしっき)・身識(しんしき)・意識(いしき)に、末那識(まなしき)と阿頼耶識(あらやしき)を足して「八識」と言われていて、この阿頼耶識も先ほどの、アーラヤの住みかや蔵(くら)の意味があり、無意識の深層にたくさんの「識」がためこまれる場所や縁起の根源とされていたりします。

いろんなお弟子さんをみていこう!

説話集ではコーンダンニャと記載されていますが、コンダンニャの読み方が一般的みないなので、このページではコンダンニャにしました。