この「大日経」(だいにちきょう)属累品第三十一(ぞくるいほん)は、角川文庫「全品現代語訳 大日経」著者:大角修先生の本を主に参考にして、ほぐし読みにしました。

前回、大日如来は、「秘密真言を持する法」を説かれました!

今回で、「大日経」の最終話になります!

目次 クリックでジャンプ

属累品第三十一(ぞくるいほん)「大日経」最終話

属累品第三十一(ぞくるいほん)

《大日如来は集会の人々に告げます。》

大日如来は、一切の衆会(集会の人々)に告げました。

汝ら、今まさに放逸(ほういつ・怠惰なこと)であってはいけません。

この法門にて、もし本性を知らないのなら、この法を授与してはなりません。

だたし、

《法を授与してよい者》

我が弟子で、ふさわしい者は除く。

吉祥の種族(太陽神スーリヤの一族)に生まれ、

勝れた修行を求め、

常に恩徳を念じ、

法の伝授を求める心を生じ、

聞法に歓喜し、

顔つきや表情が端厳(たんげん)であれば、

その人を仏の弟子とし、

この法を丁寧に教授しなさい。

顔で決めるんだね・・・。

端厳(たんげん)

姿が整っていて威厳があること。

そのとき、

一切の衆会の者はことごとく慶悦(きょうえつ)を懐き、

聞いたことを一心に奉持して、

種だねの荘厳の具をもって仏を供養しました。

そして、

仏のみ足に稽首(けいしゅ)して、恭敬(くぎょう)し、合掌して

「ただ願わくは、この法教において救世の加持の句を告げ、法の眼をとおして、一切処にあまねく、世間に久住せしめたまえ」

と願いました。

そして大日如来は、加持句の真言を告げました。

尽十方の諸仏に帰依してたてまつる。

一切時に静寂にして擁護を招請す。

仏と法と僧に!

「大日経」完

ねぇ、ぼーさん。最後は「法を授与してよい者」の教えなんだね!

えん坊、ほんとだね。

密教は、きちんと灌頂を受けた信者への教えなんだね!

「実修篇」(じっしゅうへん)第七巻について

大日経はこの後に、実修篇 全五章がありますが、

金剛薩埵以後の伝法者が語っている内容で、

経典というより解説書みたいなので、ほぐし読みは割愛します。

内容は、灌頂の作法や、真言に密印のやり方、念誦の方法など細かく解説されています。

修法に興味がある方は、参考文献を読んでみて下さい。

参考文献↓

「大日経」の観想

ねぇ、ぼーさん!「大日経」の観想きかせてよ!

えん坊、そうだね。

「大日経」の1品にほとんど教えが書かれていると感じたね。

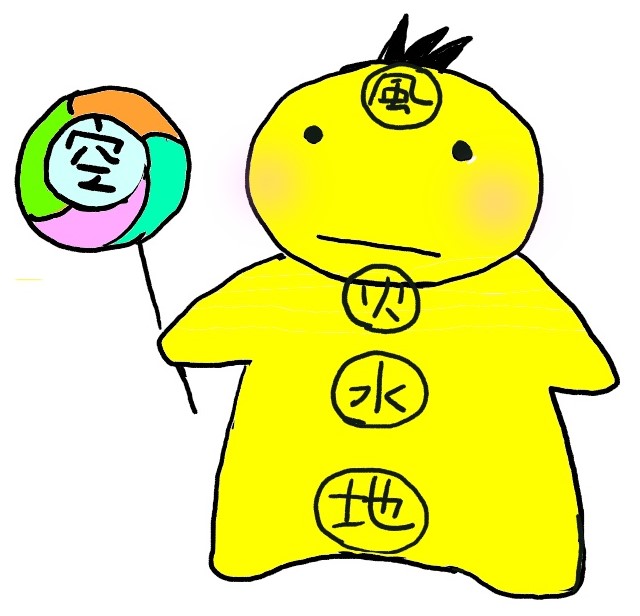

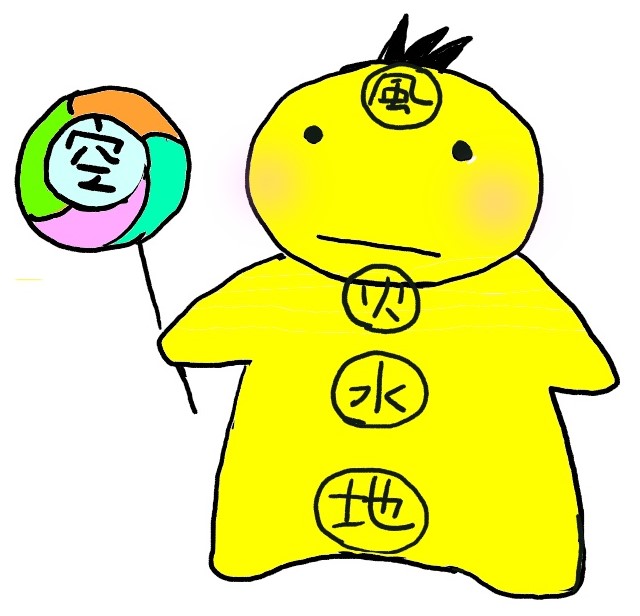

その他の品で説かれている、

マンダラや月輪や阿字観の瞑想、護摩で求める境地も、

「虚空の相にして一切の分別を離れている」

自性は清浄なのを了知して、

「身語意平等の法門」を体現する。

それが密教の教えと理解したよ。

しかし、この後につづく他者が書いた実修篇や、

別の経典の「金剛頂経」では

作法や秘密真言のことが中心に説かれているね。

この大日経の最後でも、授与してよい者を説いているから、

すべての人への慈悲の教えというより、

秘密真言を守る集団の教えって印象を受けたかな。

なぜなら、ブッダの教えと大きく異なると感じることがあるからね!

原始仏典のブッダの教えと大きく異なること

「大日経」の修法では、瞑想をして、

「一切の分別を離れている境地」を目指す教え。

原始仏典のブッダの教えは、

「これが苦です」と悩みの原因である「苦」を明確に定義して、

その「苦」の解決を実修させる教え。

「苦」の教えがあり、「苦」の解決が、原始仏典のブッダの教え

密教にあって、原始仏典にないと感じた教え

でもね、えん坊。

「大日経」の世出世護摩法品第二十七(せしゅっせごまほうぼん)に

息災法(そくさいほう・罪障を滅し、災厄を遠ざける法)

増益法(ぞうやくほう・幸福を増やす法)

の教えがでているんだ!

ということは、

密教には、願いを叶える力があるんだと思ったよ!

「思考は現実化する」

そんな神秘的な力を引き出す修法なのかもしれないね!

金剛頂経もどんなのか見てみよう!

じゃ、ぼーさん!

美味しいものをたくさん食べるのが叶うような修法をしようよ♪