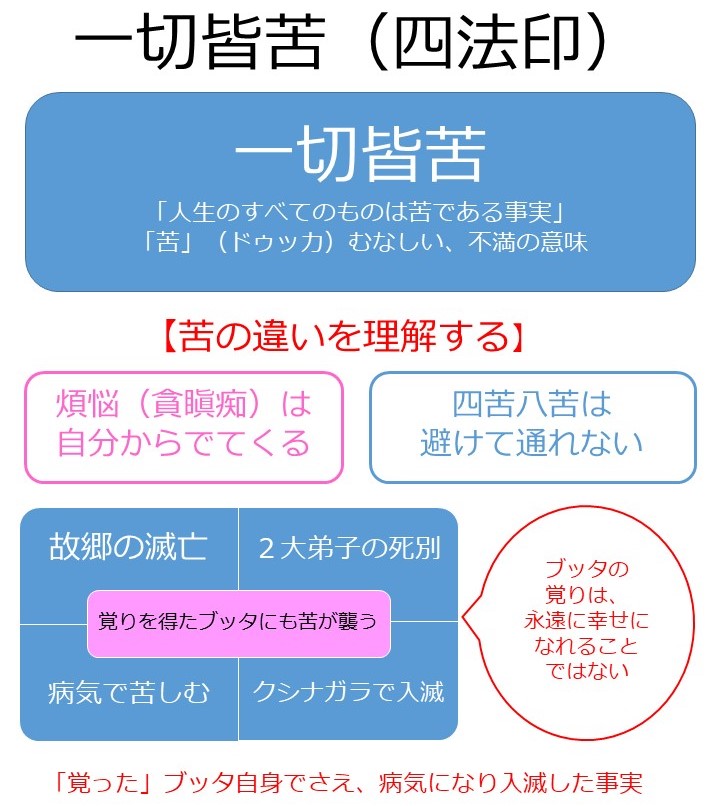

一切皆苦(いっさいかいく)・一切行苦(いっさいぎょうく)をわかりやすく、「図解」にして、「苦」の違いを説明します。「一切皆苦」とは、この世のすべては「苦」(パーリ語でドッカ)の世界である、ブッダの教えです。三法印(さんぼういん)の「諸行無常」「諸法無我」「涅槃寂静」に、この「一切皆苦」をたした、4つの真理の四法印(しほういん)で、ブッダの教えの真理の根幹になります。

でも、ブッダはもうひとつ「今の世界はすべて苦」の真理もみていたんだよ!見てみよう!

目次 クリックでジャンプ

一切皆苦(いっさいかいく)とは わかりやすく「苦」の真理の四法印(しほういん)

一切皆苦(いっさいかいく)とは、

ブッダがみた3つの真理、「三法印」の

1,諸行無常(しょぎょうむじょう)

この世の一切のものは「変化してかわってしまう」事実

2,諸法無我(しょうほうむが)

この世の一切のものは「縁起」で成り立ち、「単独では成り立ってない」事実

自己を形成する単独の我(が)はなく、五蘊(ごうん)から成り立つ

3,涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)

煩悩を滅した、「苦のない境地は安らか」な世界がある事実

の3つと、

それにもうひとつ

4,一切皆苦(いっさいかいく)

「すべては苦」の真理です。

「三法印」(さんぼういん)にひとつ足したのが、

「四法印」(しほういん)です。

一切皆苦をわかりやすくみていきましょう。

一切皆苦(いっさいかいく)とは、すべては「苦」の真理

えん坊、大丈夫ですよ。

苦の違いを理解したらいいのです。

「苦」はドッカといい、苦しいではなく、

むなしい意味合いですよ。

人間の身体で感受するものすべてが「苦」なるのですよ。

すべては「苦」ですが、

違いがあるので見てみましょう。

一切皆苦の「苦」の違いをしる

1.避けることができない「四苦八苦」(しくはっく)の「苦」

【四苦八苦】(しくはっく)

四苦(しく)とは、

「生老病死」(しょうろうびょうし)の四つの

「生まれると、年をとり、病気になって、必ず死んでしまう苦しみ」

「四苦」は、

誰もさけることができない苦しみ。

八苦(はっく)とは、

生きていると、誰もが必ず経験する苦しみのことです。

1.怨憎会苦(おんぞうえく)

「生きてると嫌な人に必ず会う苦しみ」

2.愛別離苦(あいべつりく)

「生きてると好きな人と必ず別れがある苦しみ」

3.求不得苦(ぐふとくく)

「生きてると手に入れられないものがある苦しみ」

4.五蘊盛苦(ごうんじょうく)

「生きてると思うようにならない苦しみ」

五蘊盛苦は、ほかの七苦を合わせた意味でもあります。

年老いていくのも、病気になるのも、

心臓を自分で止めることもできない、

自分ではどうしようもないのも、

自分は単独ではなく、五蘊で成り立っている事実

「五蘊盛苦」は、もともとは「五取蘊苦」(ごしゅうんく)が正しいみたいです。

下の一切行苦(いっさいぎょうく)で補足説明します。

五蘊(ごうん)とは、

・色(シキ・からだの肉体)

・受(ジュ・感受するこころの作用)「感じるこころ」

・想(ソウ・思い浮かべる心理作用)「想うこころ」

・行(ギョウ・形成しようとする意識)「行うこころ」

・識(シキ・判断する識別する心理作用)「判断するこころ」

ブッダは自分の存在は単体で成り立っているのではなく、

五つの要素の五蘊(ごうん)から成り立っている、

「無我」の真理を説いています。

そして、

五蘊の『色・(からだ)』で『受・(感受)』して、

「苦」が生まれる縁起を教えてくれています!

2.自分が感受して生まれる「煩悩」(ぼんのう)の「苦」

煩悩の【三毒】(さんどく)

三毒とは3つの大きな根本となる煩悩です。

- 貪欲(とんよく)むさぼる心

- 瞋恚(しんに)怒りの心

- 愚痴(ぐち)真理に暗い無知(無明(むみょう)から生まれる)

「苦」は、自分自身の身体が感受したことから生まれてきます。

ブッダはその感受して煩悩が発生することを、縁起で教えてくれています。

それが煩悩発生メカニズムの十二縁起になります。

そして、

感受して発生した「煩悩の滅し方」も教えているのが、

ブッタの教えです。

苦しみの世界に生きているけど、

涅槃寂静の安らぎの世界で過ごすことができることを生涯伝えています。

「聖求経」(しょうぐきょう)の仏典にでてくるブッダがはじめて説法する、

初転法輪の教えでも、この「苦」の解決方法が説かれています。

苦の真理を知ることは、

「智慧によって見るので、もろもろの煩悩は滅尽(滅尽定)しています。」

と出てきます。

このことは、

「想受滅」(そうじゅめつ)の理解にも繋がります。

↓聖求経の初転法輪に解説あります。

「色受想行識」の五蘊の「想」と「受」を滅する境地です!

次に、

「一切皆苦」(いっさいかいく)の本来の意味の、

「一切行苦」(いっさいぎょうく)を見てみましょう。

「一切皆苦」、ほんらいは、「一切行苦」(いっさいぎょうく)

四法印の「一切皆苦」(いっさいかいく)は、

上記でも説明した感受して苦がうまれる真理なので、

ものごとを形成しようとする「行」の働きが変化することが、

ほんらいの「苦=ドッカ・はかない」の意味になります。

だから、

「一切皆苦」の、すべてが苦ではなく、

「一切行苦」で、すべて形成しようとするもの(行・ぎょう)は「苦」になる、

というのが本来の意味です。

次に、

「行・ぎょう」も含まれる、

五蘊(ごうん)を詳しくみていきましょう。

《五蘊を詳しく解説》

・色(シキ・からだの肉体)

色蘊(しきうん)ともいわれます。

・色、形あるもの。認識の対象となる物質的存在の総称

・物質的要素

身体の肉体と

眼、耳、鼻、舌、身の5つの感官能力「五根・ごこん」 (意を含めて六根・ろっこん)の、

眼識・耳識、鼻識、舌識、身識の5つの知覚および認識「五識 ・ごしき」(意識を含めて六識・ろくしき)で、

色、声、香、味、触の5つの認識した対象物が「五境・ごきょう」(法を含めて六境・ろくきょう)です。

その感知する五根(六根)・五識(六識)、感知された五境(六境)の総称が「色蘊」となります。

・受(ジュ・感受するこころの作用)

受蘊(じゅうん)ともいわれます。

・感受作用

・感覚的感受

上記の色の肉体的、生理的な感覚の

根(六根)と境(六境)と識(六識)の接触から生じて、

自分の内に「苦・楽・不苦不楽」のいづれかで感受します。

・想(ソウ・思い浮かべる心理作用)

想蘊(そううん)ともよばれ

・表象作用

概念的な事柄の認識。事物の形象を心の中に思い浮かべること。

・行(ギョウ・形成しようとする意識)

行蘊(ぎょううん)ともよばれ

・意識を生じる意志作用

・意志形成力

・潜在的形成力

心がある方向に働くこと。

身体で感受して、心で想ったことを、無意識で、「なにか形成しよう、作り出そうとする」働きです。

・識(シキ・判断する識別する心理作用)

識蘊(しきうん)ともよばれ

・認識作用

・識別作用

対象を識別、区別して知ること。判断するこころ。

五蘊の対象に執着することを、「五取蘊」(ごしゅうん)といいます。

大念処経の「法の観察」も理解すると、

「五蘊盛苦」ではなくて、

「五取蘊苦」が正しいのも理解できますね!

でも、ブッダを見てたら煩悩じゃなくて、

元気がわきでてくるから頑張るぞ~!