目次 クリックでジャンプ

ブッダ出家して初修行と成道 中部経典 第26経「聖求経」②

「聖なるものを求めて②」*出家後、長老のもとで瞑想修行

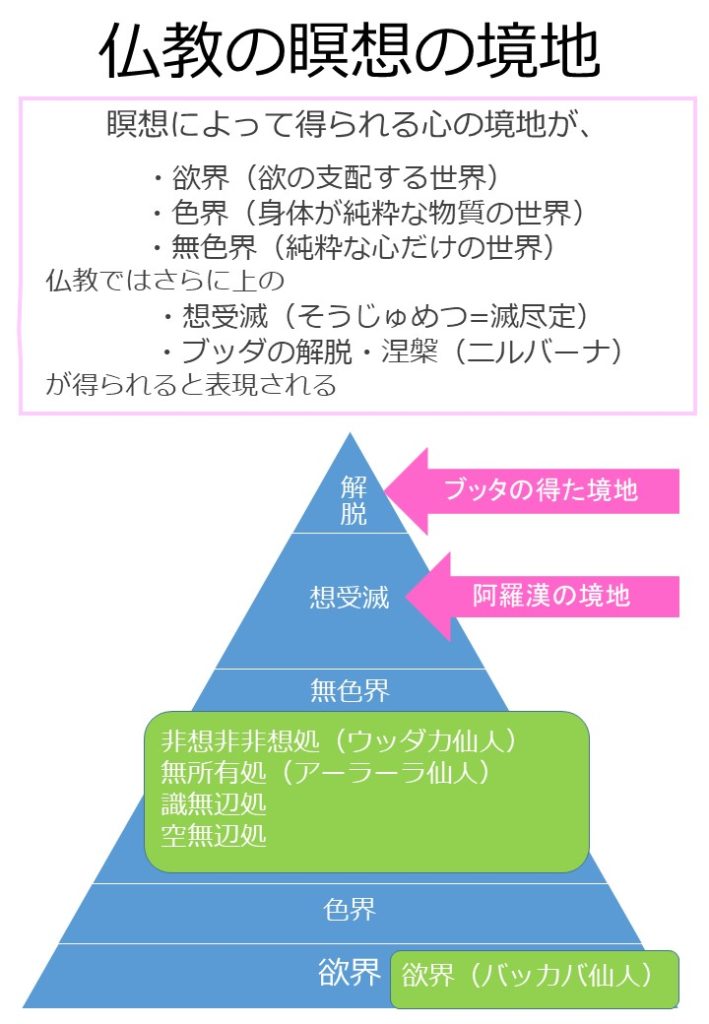

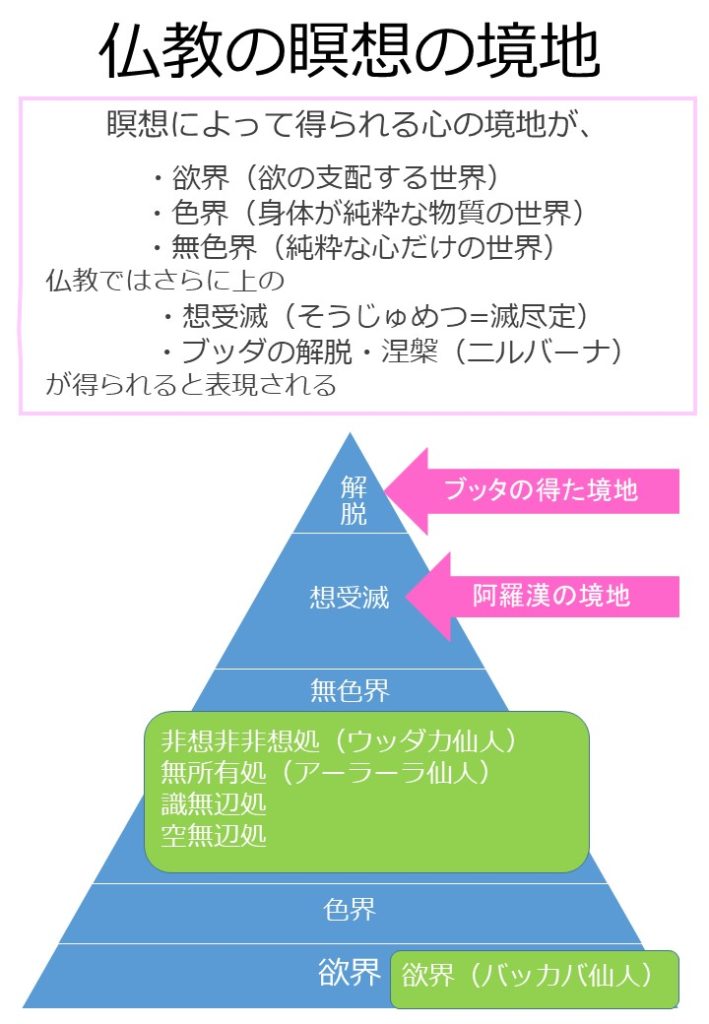

「無色界」を越えた、阿羅漢の境地の「想受滅」

中部教典 第26経 「聖求経」(しょうぐきょう)はブッダはなぜ出家をしたのか、ブッダが出家を決意する心境が詳細に書かれているお経です。出家してアーラーラ長老(漢訳では仙人)とウッダカ長老の教えを受けたのち、一人で修行し、独坐で成道(ニッバーナ)しました。自ら如実体現した成道の真理の教えを梵天ブラフマンから懇願されて、説法の伝道を決心して、初めての説法するブッダの様子が描かれているお経です。このサイトでは2話目です。

第26経「聖求経」ほぐし読み②「第二話」

わたくしアーナンダはつづきをこう聞きました!

《第一話》ブッダが出家を決意する「聖求経」①はこちらです。

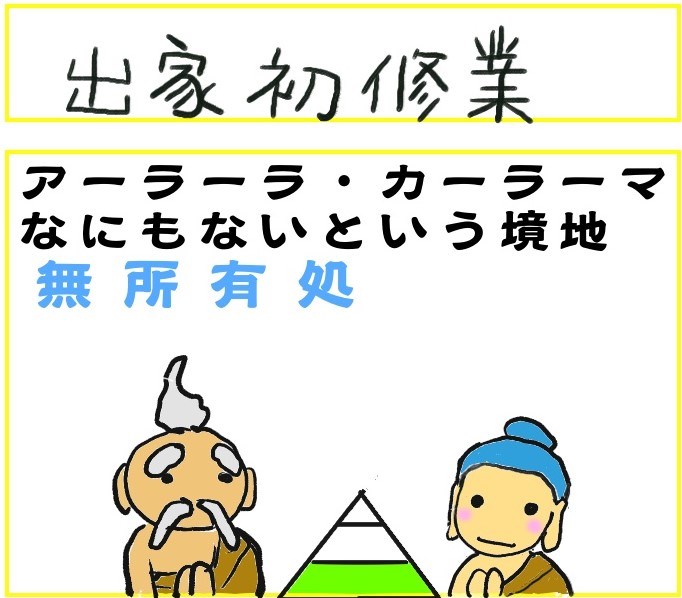

《ブッダがアーラーラ長老のもとで修業をする》

わたしは、出家をして、それから、

アーラーラ・カーラーマのもとにおもむいて、清らかな修行を実践したいとお願いしました。

わたしは速やかにアーラーラ・カーラーマの教えを修得しました。

長老のことばとおりに、「なにもないという境地」の無所有処をよく知り、感得し、成就しました。

するとアーラーラ・カーラーマはいいました。「これでわたしとあなたは同等です。われわれ二人して、この集団を統率しましょう。」と、わたしに対して最上の敬意をもって礼拝しました。

わたしはこう思いました。

「この教えは憂い厭い(いとい)離れることに導かず、貪りを離れることに導かず、煩悩を滅することに導かず、静寂に導かず、証知に導かず、正しい目覚めに導かず、ニッバーナに導かない。」

それは「なにもないという境地」の無所有処に達するのみである。

そこで、修行者たちよ、わたしはその教えに満足せず、その教えから去ったのです。

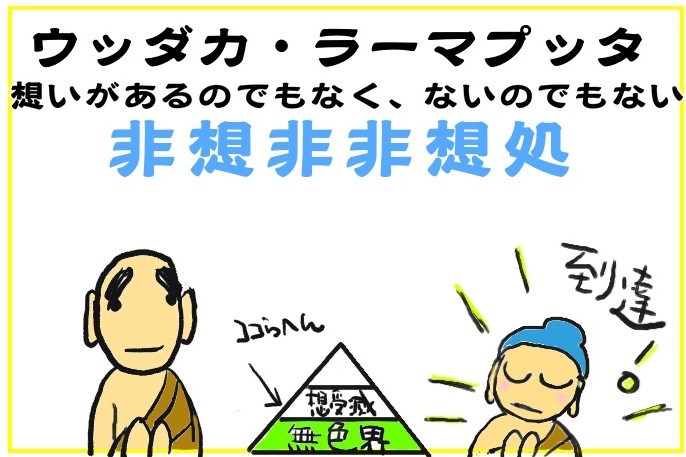

次に、ウッダカ・ラーマプッタのもとにおもむいて、清らかな修行を実践したいとお願いしました。

わたしは速やかにウッダカ・ラーマプッタの教えを修得しました。

長老のことばとおりに、「想いがあるのでもなく、ないのでもないという境地」の非想非非想処をよく知り、感得し、成就しました。

するとウッダカ・ラーマプッタはいいました。「これでわたしとあなたは同等です。われわれ二人して、この集団を統率しましょう。」と、わたしに対して最上の敬意をもって礼拝しました。

わたしはこう思いました。

「この教えは憂い厭い(いとい)離れることに導かず、貪りを離れることに導かず、煩悩を滅することに導かず、静寂に導かず、証知に導かず、正しい目覚めに導かず、ニッバーナに導かない。」

それは「想いがあるのでもなく、ないのでもないという境地」の非想非非想処に達するのみである。

そこで、修行者たちよ、わたしはその教えに満足せず、厭って、その教えから去ったのです。

《成道のエピソード》

修行僧たちよ、そのようにして、わたしはなにかしら善なるものをたずね、無上にしてすぐれた静寂の道を求めながら、マガタ国中と遊行して、ウルヴェーラーのセーナ村に入りました。

「ああ、この地域は心地よい、森林は清らかで、川は澄んでいる。托鉢できる部落もある。ここは修業をするのにふさわしい場所である。」

と思って、そのままそこに坐って、無上の安らぎであるニッバーナを得た。

成道のエピソードはこちら第36経「マハーサッチャカ経」ブッダの苦行と成道と説法放棄ですよ!

みずからは生まれるものであるけれど、生まれるものに患いを知り、生まれることのない無上の安らぎであるニッバーナを求め、生まれることのない無上の安らぎであるニッバーナを得た。

みずからは老いるものであるけれど、老いるものに患いを知り、老いることのない無上の安らぎであるニッバーナを求め、老いることのない無上の安らぎであるニッバーナを得た。

みずからは病めるものであるけれど、病めるものに患いを知り、病めることのない無上の安らぎであるニッバーナを求め、病めることのない無上の安らぎであるニッバーナを得た。

みずからは死ぬものであるけれど、死ぬものに患いを知り、死ぬことのない無上の安らぎであるニッバーナを求め、死ぬことのない無上の安らぎであるニッバーナを得た。

みずからは憂えるものであるけれど、憂えるものに患いを知り、憂えることのない無上の安らぎであるニッバーナを求め、憂えることのない無上の安らぎであるニッバーナを得た。

みずからは汚れるものであるけれど、汚れるものに患いを知り、汚れることのない無上の安らぎであるニッバーナを求め、汚れることのない無上の安らぎであるニッバーナを得たのである。

そして、わたしに知見が生まれた。

「わたしの解脱は不動である。これが最後の生まれである。もはや再生することはない。」

しかし、

第三話へつづく

お経の言葉、苦行の放棄、瞑想の境地を考察する

《無色界の瞑想ではニッバーナは得られない》

ブッダは王子の跡継ぎを放棄して出家します。出家してすぐ二人の仙人に無色界の瞑想を指導してもらうのですが、すぐに体得してしまいます。

しかし、ブッダはこう考えます。

「この教えは憂い厭い(いとい)離れることに導かず、貪りを離れることに導かず、煩悩を滅することに導かず、静寂に導かず、証知に導かず、正しい目覚めに導かず、ニッバーナに導かない。」

その後、仙人のもとを離れて、6年間の壮絶な苦行を実施するのですが、苦行でもってしても、無色界よりさらに上の境地、生きているはかない「苦」からの解脱を得られることがなかったのです。

そして、「苦行」を辞めて、菩提樹で瞑想して、ニッバーナ(成道)を得ました。

《苦行をしてもニッバーナは得られない》

中部教典 第85経 「菩提王子経」(ぼだいおうじきょう)

わたしが苦行で味わった苦しみの感受こそが他の苦行者より最高であり、これよりすさまじいものはない。それなのに、この苦行によって知見が得られない。さとりにおもむく道が他にあるのだろうか、その時わたしは幼い時の種蒔祭(たねまきさい)のとき、涼しいジャンプ樹の木陰にすわり、欲望をすでに離れ、不善のことがらを離れ、四禅の初禅に住したのを覚えている。これがさとりに趣く道ではなかろうか、とブッダは回想しています。

このように、ブッダは苦行を放棄して、瞑想で解脱を試みます。

《四禅の瞑想で四諦を体現して、ニッバーナを得る》

中部教典 第36経「マハーサッチャカ経」

四禅の瞑想をして、

夜の初更に「宿命智・しゅくめいち」、夜の中更に「天眼智・てんがんち」、夜の最後に「漏尽智・ろじんち」の神通力を獲得して、

四つの苦の真理「四諦・したい」を如実に知りました。

「煩悩を捨てられないから迷妄(めいもう)がある。煩悩をすてたら再生はない。」

と成道したエピソードが詳細にでてきます。

ブッダは出家後、

- 瞑想で無色界の境地を体得しても、無上の安らぎのニッバーナ(成道)を得ることができなく、

- 苦行でも無上の安らぎのニッバーナ(成道)を得ることができなく、

- そして、四禅の瞑想で、四諦を体現して、無上の安らぎのニッバーナ(成道)を得ました。

このことから、

「無色界の瞑想の境地」と「成道を得た瞑想の境地」がまったく別の境地なのがわかります。

《ニッバーナを得るためには四諦の体現が必要》

これらの成道のエピソードのお経から成道するには、

『四諦(したい)を理解して体現しなければ、成道は得られない』

ことになります。

四諦を詳しく見て、お経のことば、瞑想の境地を考察

《四諦・したい》は四つの真理「苦集滅道・くしゅうめつどう」

「苦諦・くたい」

四法印(しほういん)の「一切皆苦」(いっさいかいく)のことです。

すべての感受は「苦」になることを理解することです。

「集諦・じったい」

煩悩が発生する順序の「十二縁起」(じゅうにえんぎ)のことです。

身体や精神作用の縁起で煩悩が生まれることを如実に理解することです。

集諦(じったい)の原意(もともとの意味)は生起する、集める、結合の意味です。

「滅諦・めったい」

「苦」の消滅がある真理の「三法印」(さんぼういん)の涅槃寂静です。

煩悩の発生を理解して、煩悩を解き放つ「解脱・げだつ」(解って脱ぐ)・煩悩が尽きた「漏尽智・ろじんち」が涅槃寂静の境地です。

涅槃(ニッバーナ)の原意は吹き消す意味です。

「道諦・どうたい」

苦の滅を実現する修行方法が八正道です。

八正道の実践で、貪瞋痴を止めて(消し去って)涅槃の境地になること。

《聖求経の成道のまとめ》

「無色界の瞑想」の教えは憂い厭い(いとい)離れることに導かず、貪りを離れることに導かず、煩悩を滅することに導かず、静寂に導かず、証知に導かず、正しい目覚めに導かず、ニッバーナに導かない。

とブッダは語って、

苦行でも成道が得られなく、

四禅の瞑想で

「一切の感受は「苦」であること(苦諦)と、煩悩発生の原因の十二縁起(集諦)を理解して、八正道の実践(道諦)で貪瞋痴の煩悩を消し去り、煩悩のない境地は涅槃寂静(滅諦)を体現して」

そして、

「ブッダに知見が生まれ」

「わたしの解脱は不動である。これが最後の生まれである。もはや再生することはない。」

と覚りを得たのです。

この知見とは、ありのままの真理である、

「四諦を如実知見」

したことになります。

《ニッバーナの瞑想の境地は想受滅》

では、無色界の境地ではなく、無上の安らぎである瞑想の境地はどのような境地でしょうか?

それは、

想う精神作用も、感受する精神作用もなくなった、

阿羅漢の境地の「想受滅・そうじゅめつ」が

この「聖求経」の最後でブッダの教えがででてきます!

お楽しみに!

《最上の解脱が倶分解脱》

そのブッダの教えが整備された解脱(げだつ)が、

「煩悩発生のメカニズム(集諦)・四法印」を理解して(慧解脱・えげだつ)

「煩悩をとめる実践(道諦)」で(心解脱・しんげだつ)

より高いもの優れたものは存在しない(両方の倶分解脱・ぐぶんげだつ)

で、

再生することが尽きた、輪廻解脱(りんねげだつ)

という教えになります。

瞑想の実践方法が書かれている「大念処経」も解説していく予定です。