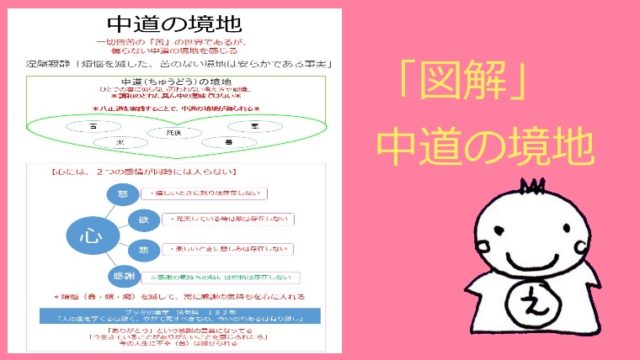

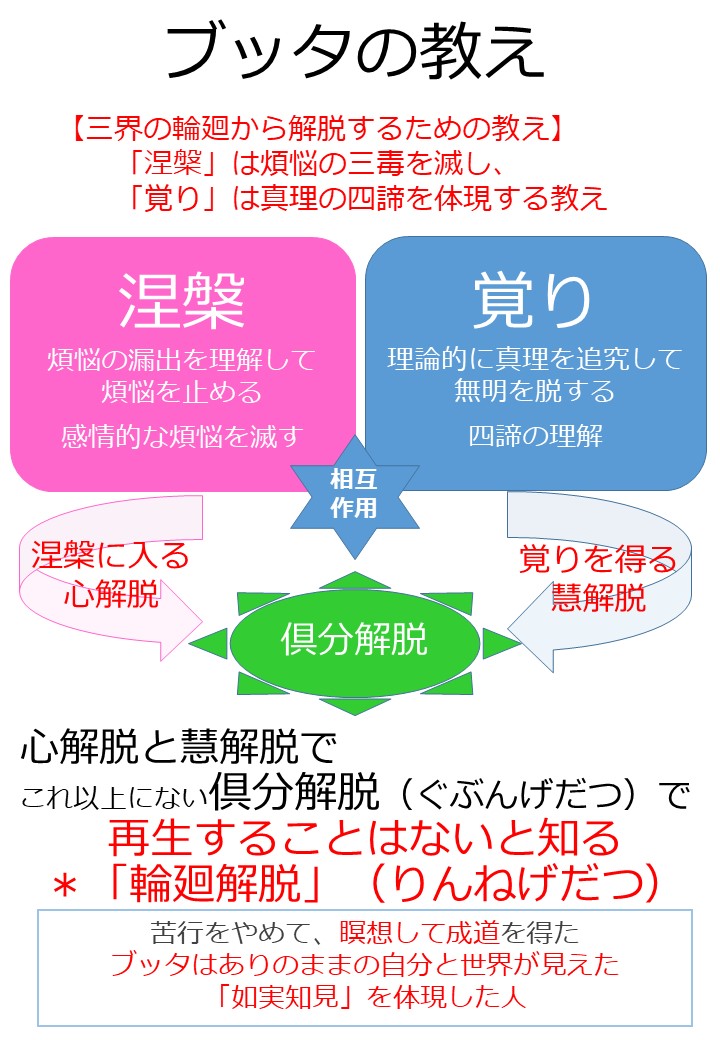

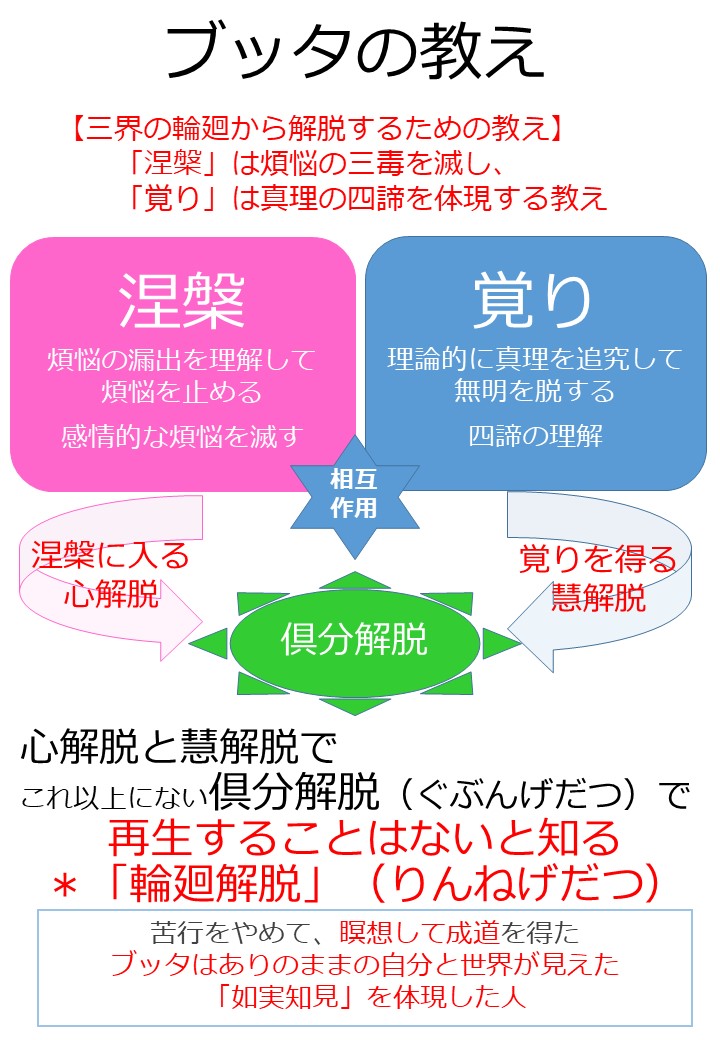

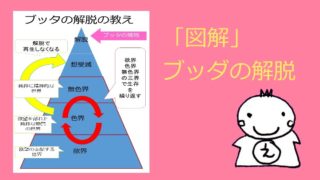

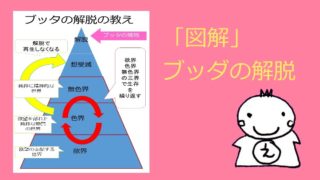

解脱(げだつ)を簡単にわかりやすく「用語」と「図解」で説明します。心から湧き出る煩悩をとめる「こころの解脱・心解脱(しんげだつ)」と、真理を洞察して無明をなくす「ちえの解脱・慧解脱(えげだつ)」の2つの観点から解脱する、これ以上ない解脱の「倶分解脱(ぐぶんげだつ)」を見ていきます。

目次 クリックでジャンプ

解脱(げだつ)とは 簡単にわかりやすく

解脱とは、わかりやすく簡単に言うと、

煩悩に縛られていることから解き放たれることの意味

もともとの「解脱」(げだつ)の意味

・もともとの意味は、煩悩から解き放たれた、

「仏教の修行完成者の境地」が解脱(げだつ)の意味

でしたが、のちにさまざまな意味に分類されていきます。

解脱(げだつ)の用語は最後に解説します。

ブッダの教えの解脱(げだつ)のやり方を

用語を理解して、「図解」で見ていきましょう。

こころの解脱 「心解脱・しんげだつ」

・心解脱(しんげだつ)「こころの解脱」

こころの解脱とは、心解脱ともいい、

わるい感情の煩悩(ぼんのう)を、

「消滅させる・止める・出てこないように」する、

わるい感情をとめて・消し去って、

「涅槃」(ねはん・ニルバーナ)に入ることです。

涅槃(ねはん)とは、煩悩(ぼんのう)が無い心の状態です。

サンスクリット語では「ニルバーナ」、原始仏典のパーリ語では「ニッバーナ」です。

涅槃の原意(もともとの意味)

は「吹き消すこと」です。

煩悩が吹き消し飛んだ状態が涅槃になります。

よって

「涅槃」(ねはん・ニルバーナ)に入るということは

「煩悩の火が消された状態」になる。

これが、『こころの解脱』(心解脱)となります。

わるい感情をとめて解脱することが「こころの解脱」ですよ。

しかし、

ブッダの入滅以降、時代が経つにつれ、

煩悩の火が消された状態のこころの解脱の涅槃の意味が、

ブッダが涅槃に入った意味と混同していきます。

大般涅槃経(だいはつねはんきょう)以降での「涅槃」

ブッダが亡くなるときのことが書かれているお経

「大般涅槃経・だいはつねはんきょう」以降は、

修行完成者のブッダ(如来・にょらい)が亡くなる死後の意味での「涅槃」が強まります。

長部経典第14経「大本経」には、涅槃(ニルバーナ)は現世で煩悩を消滅した境地で表現されています。しかし、長部経典第16経の「大般涅槃経」のエピソードでは涅槃は死後のイメージが表現されています。

涅槃のもともとの意味は「煩悩の火が消された状態」で、もともと現世で煩悩を消滅した境地の意味だったのが、煩悩を消滅した「解脱者の死」を意味する見解が強くなる。と春秋社「原始仏典」長部経典Ⅱ注訳で浪速宣明先生が解説してくれいます。

春秋社 「原始仏典 長部経典」より

入滅したり、涅槃に入ることが、

「解脱をする」のイメージが強かったのですが、

経典を読んでいると、

解脱は悪い煩悩を手放すことだと学べました。

では次に、

悪い煩悩を手放す、

解脱の方法を見てみましょう。

解脱のやり方 こころの解脱の方法

こころの解脱の方法 慈悲喜捨の瞑想

心の解脱の具体的なやり方は

心の中の煩悩に気づいて、入れ替えて消し去る瞑想の実践になります。

手軽にできる瞑想が、

気づきの瞑想、ヴィパッサナー瞑想のひとつ

慈悲喜捨の瞑想になります。

「三明経」でブッダは、

慈悲喜捨の瞑想をすると、

輪廻の原因となる行為は存在していません。

と教えてくれていますよ!

楽しいので、ぜひ読んでみてくださいね!

つぎに、

ちえの解脱を見ていきましょう。

ちえの解脱 「慧解脱・えげだつ」

・慧解脱(えげだつ)「ちえの解脱」

ちえの解脱とは、慧解脱ともいい、

苦の真理、四諦(したい)を理解することです。

ブッダは成道したときに、

ありのままの自分と世界を「如実知見」(にょじつちけん)して

「苦の原因と解決」の四つの真理をみて、

再生は無くなった

と悟りました。

その苦の真理からの「解決」=「解脱」することを目的に、

ブッダは教えを説いています。

「真理」とは、過去・現在・未来いつどんな時でも、寒いころと、暑いところ、高い場所、低い場所、どんなところでも「変わることがない、ありのままの事実の法則」のことです。

それが四諦(したい)の苦の真理です。

ありのままの「苦の世界」を見ることができると、

4つの真理(四諦・したい)が理解できます。

「四諦」(したい)を知って解脱するのが

「覚り」(さとり)で、

ちえの解脱です。

4つの真理(四諦)を理解して解脱することが「ちえの解脱」ですよ。

では次に、

心解脱と慧解脱、二つの解脱で、

俱分解脱を見てみましょう。

「心の解脱」と「智慧の解脱」二つで「倶分解脱・ぐぶんげだつ」

・倶分解脱(ぐぶんげだつ)

煩悩をとめて「こころの解脱」、

真理をみて「ちえの解脱」

両方で「倶分解脱(ぐぶんげだつ)」です。

俱分解脱の次を見てみましょう。

繰り返される輪廻からの解脱

こころの解脱(心解脱)と、智慧の解脱(慧解脱)、

この二つの解脱で、俱分解脱となり、

「再生は無くなる」とブッダは言っているので、

輪廻からの解脱になります。

くり返し再生してくる輪廻(りんね)から解脱できますよ。

お経にでてくる、

俱分解脱を見てみましょう。

経典にでてくる倶分解脱(ぐぶんげだつ)

原始仏典にでてくるブッダの言葉で語られる、

倶分解脱(ぐぶんげだつ)の教えを簡単にまとめて紹介します。

長部経典 第15経「大縁方便経」

【心解脱】煩悩の汚れがない、心の解脱と

【慧解脱】智慧の解脱で無明を消滅すると

今生きているこの世界で、教えを知り・みずから実行して・自分で証すると【倶分解脱】両面から解脱した人になり、より高い優れたものは存在しない。

長部経典 第33経「等誦経」の七つ一組より

無色界の瞑想によって物質的存在(色・しき)から解脱(心解脱)「こころが解き放たれた境地」智慧によって精神的存在(名・みょう)から解脱(慧解脱)「智慧によって解き放たれた境地」

その他にも長部経典17経「大善見王経」や、

第28経「自歓喜経」などにも倶分解脱の教えはでてきます。

この倶分解脱の考え方は、のちに

「心の解脱」・・・渇愛を消滅して獲得される。

「智慧の解脱」・・・無明を消滅して得られる。

と表現と捉え方が展開されていくようになるとも解説されています。

無明(むみょう)は真理にくらい、

四諦(したい)の理解がないことです!

解脱はいろんな用語に含まれるようになります。

見てみましょう。

解脱(げだつ)が含まれる用語

・別解脱律儀(べつげだつりつぎ)

出家者、在家者が受戒(じゅかい)することで守られる戒律の意味

在家者の「五戒(ごかい)・八斎戒(はっさいかい)」

紗弥・紗弥尼の「十戒(じゅっかい)」

比丘「227戒(250戒)」

比丘尼「311戒(348戒)」

戒律規定(パーティモッカ)の防御として、

長部経典によく出てきます!

長部経典 第三経「阿摩晝経」

・実践について

家庭の生活は煩わしいものとしり家をでて、出家して

戒律規定(パーティモッカ)の防御によって自己を制御し正しい行い托鉢、微量な罪恐れ

戒律の項目(シッカーパダ)を受け入れ、学び気持ちを落ち着け(正念)、正しく自覚(正知)

で満足している

・八つの解脱(八背捨・はちはいしゃ)

(4~7は無色界の四禅)

1、色にこころを集中(色界の禅にはいる)

2、内に物質的存在の想いもない

3、浄らかであると確信する

4、空無辺処

5、識無辺処

6、無所有処

7、非想非非想処

8、想受滅

長部経典 第十五経「大縁方便経」に、

俱分解脱の教えと共に出てきます。

・渡脱(どたつ)

・迷いの「苦」を脱すること。

迷いの「世界」を渡り終える意味の「解脱」

度脱(どだつ)ともいい、解脱を得ると得脱(とくだつ)とも言われます。

・心解脱(しんげだつ)で煩悩をとめて

・慧解脱(えげだつ)で、真理の四諦を洞察

・両方で倶分解脱(ぐぶんげだつ)