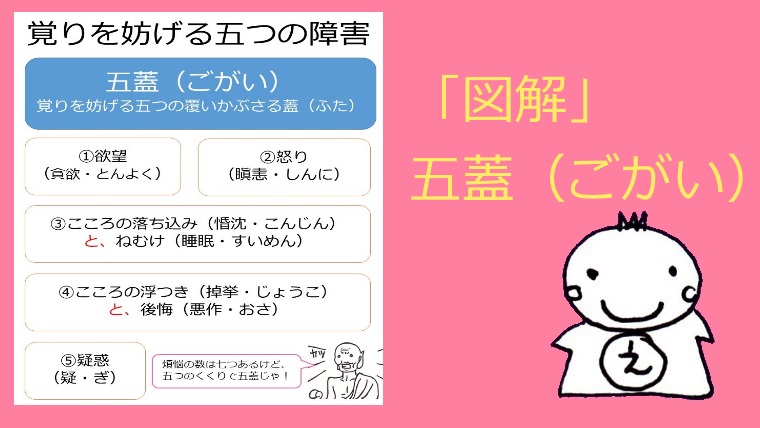

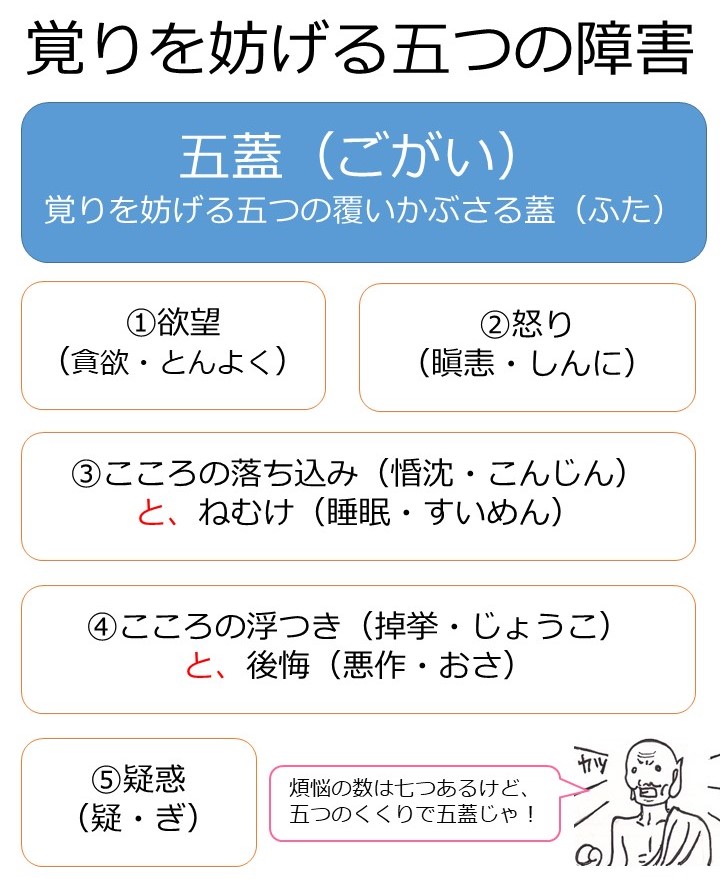

五蓋(ごがい)を「図解」で説明します。五蓋とは、①貪欲(とんよく)②瞋恚(しんに)③惛沈(こんじん)・睡眠(すいめん)④掉挙(じょうこ)・悪作(おさ)⑤疑惑(ぎわく)の五つの障害です。覚りの修行の瞑想の邪魔になるので取り除く必要があります。

五蓋(ごがい)

五蓋(ごがい)とは、覚りの修行の瞑想の邪魔になる五つの障害です。

五蓋も煩悩のことですが、特に瞑想修行に入るときに邪魔になる五つの煩悩で、

こころに覆いかぶさる”フタ”として表現されています。

瞑想に入る前に取り除く必要があります。

①貪欲(とんよく)

むさぼることです。

常と思う

楽しいと思う

我があると思う

浄らかであると思う

ブッダの真理と真逆の「常楽我浄」、四顛倒(してんどう)に、意を注ぎ、盛んに心を活動させると、貪りのこころが生起してきます。

《貪欲の予防策》

四念処の身受心法で常楽我浄を打破することです。

②瞋恚(しんに)

怒りのことです。

自分にとって邪魔なものに、意を注ぐと怒りが生起します。

《瞋恚の予防法》

慈しみの心と、こころの解脱をもって正しく意を注ぐと、怒りは捨てられます。

③惛沈(こんじん)・睡眠(すいめん)

こころの落ち込みとねむけのことです。

不快なこと、不満や苦痛に不正に意を注ぐと、こころの落ち込みと眠けが生起します。身体がだるく、あくびがでて、身は曲がり、まどろみ、こころが退縮(たいしゅく)します。

《次の六つが惛沈・睡眠の予防策》

①過食をやめる

②行往坐臥の姿勢を正す

③光明への想いに意を注ぐ

④野外に住む

⑤友が善友である

⑥適切な話(頭陀(ずだ)支の話)

*頭陀とは、(原意:払い落とす、棄捨)で、仏教の僧侶が衣食住に関する貪欲(どんよく)を払いのけて仏道修行にはげむこと。頭陀行、乞食の行)のこと

④掉挙(じょうこ)・悪作(おさ)

こころの浮つきと後悔(こうかい)のことです。

心を静めない物事に不正に意を注ぐと、心の浮つきと、後悔が生起します。

《掉挙・悪作の予防策》

精神統一、心の寂静に正しく意を注ぐと捨てられます。

⑤疑惑(ぎわく)

ブッダの教えを疑うこうとです。

疑惑がある思想に、不正に意を注ぐと疑いが生起します。

《疑惑の予防策》

仏法僧に帰依することです。

長部経典22経「大念処」では五蓋を、四正断で観察している教えがでてきます。

「四正断・ししょうだん」(四正勤・ししょうごん)

七科三十七道品の第二番目の行法です。四種の正しい努力を意味します。

四正断を実修すると、精進ができます。

八正道の身口意を正す正精進も、この四正断に収まります。

・律儀断(りつぎだん)

「まだ生じていない不善(悪)を生じさせない」ことです。

・断断(だんだん)

「すでに生じた不善(悪)を捨てる」ことです。

・随護断(ずいごだん)

「まだ生じていない善を生じさせる」ことです。

・修断 (しゅうだん)

「すでに生じた善を増大させる」ことです。

この四正断を念いながら五蓋を取り除き、法を観察して瞑想を精進していく瞑想が「大念処経」にでています。

②怒りもなくし、すべての生き物に思いやりをもち、

③落ち込みと眠けをなくすと、光明が想起できて、注意力をたもった明瞭な意識になり、

④心の浮つきと後悔をなくすと、こころが落ち着き、こころが静かになる、

⑤疑いをなくし、正善な教えでこころが清らかになるのです。

五つの障害の”フタ”を取り除くと、満悦(まんえつ)が生じて、身体が軽安(きょうあん)となり福楽(ふくらく)を感じますよ。

沙門果経より、

《障害の除去・五蓋の除去》

悪意と怒りを捨て、悪意のない心をもって生活し、すべての生き物に思いやりの気持ちをもって、悪意と怒りから心を浄めます。

沈鬱と眠気を捨て、沈鬱と眠気から離れて生活し、光明を想起し、注意力と明瞭な意識を身につけ、沈鬱と眠気から心を浄めます。心の浮動と後悔を捨て、落ち着いて生活し、内に平静な心を持つ者は、心の浮動と後悔から心を浄めます。疑うことを捨て、疑いを脱して生活し、もろもろの正善なる教えに対する疑いのない者は、疑いから心を浄めます。

(参考:「図解」ブッダの教えもくじはこちら)