「覚り」(さとり)と「悟り」(さとり)の違いを、ブッダの教えの「俱分解脱」(ぐぶんげだつ)で解説します。

目次 クリックでジャンプ

「覚り」と「悟り」の違い さとりとは?

ねぇ、ぼーさん!覚りと悟りの違いってなに?

えん坊!ほんとだね!ブッダの教えで覚りと悟りを見てみよう!

「覚り」と「悟り」の言葉の意味

覚り・悟り(さとり)の違いとは?まず辞書で言葉の意味を見てみましょう。

さとり 【覚り・悟り】

① さとること。知らなかったことを知ること。気がつくこと、感づくこと。

② 〘仏〙 迷妄を去って、真理を会得すること。また、その真理。

三省堂 大辞林weblioより

えん坊、辞書でみても同じ意味で扱われているね!

しかし、漢字で読み解くと、

「覚り」は目をさます(真理に目覚める)のイメージだね!

「悟り」は吾(わが)の心、(煩悩に気がつくこと)、

ふたつ合わせて「覚悟・かくご」だから面白いね!

それぞれの意味を見ていこう!

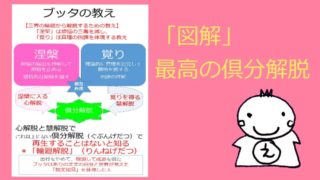

「覚り」と「悟り」をブッダの教えで理解する

俱分解脱(ぐぶんげだつ)の

心解脱(しんげだつ)、こころの解脱と

慧解脱(えげだつ)、ちえの解脱の両面から「さとり」をみていくと。

感情の煩悩を消し去って解脱する「心解脱・しんげだつ」と、

四諦をみて解脱する「慧解脱・えげだつ」

「こころの解脱」と「ちえの解脱」両方で「倶分解脱・ぐぶんげだつ」です。

覚り(さとり)とは?

漢字からしても、覚める(さめる)、心の迷いから醒める意味が強いので、

覚りは「苦」の真理をみること、俱分解脱でいうと、慧解脱(智慧の解脱)になります。

覚りは

いまのこの世界が「苦」であることをみて、目を覚ます「智慧・ちえ」のことです。

ブッダの成道で言うと、

覚りは「苦」の原因の真理をみた。四諦(したい)をみたことになります。

悟り(さとり)とは?

漢字からしても、「吾」(われ)の「心」(こころ)と書くので、

わるい感情の煩悩(ぼんのう)を「消滅させる・止める・出てこないように」する、

俱分解脱の心解脱(こころの解脱)と解釈できます。

悟りは、

自分の心の中の、わるい感情(煩悩)をとめて・消し去り、

「涅槃」(ねはん・ニルバーナ)に入ることです。

もう少し付け加えると、吾の心を知ることなので、

苦の原因(集諦・じったい)の煩悩は、「自分から発生することを知る・気づく」ことにも繋がります。

それは、煩悩発生メカニズムの「十二縁起」の理解になります。

ブッダの成道の時に、

煩悩が尽きると、四諦を体現できたとありますので、

「悟り」は吾(わが)の心、(煩悩に気がつくこと)、

そして、煩悩を取り除くと、

目をさます(真理に目覚める)「覚り」になると解釈できますね!

「覚り」の、ちえの解脱(慧解脱)は「四諦の理解」

「ちえの解脱」とは、ありのままの世界を見ることです。

ブッダはありのままの自分と世界を「如実知見」(にょじつちけん)して「真理」をみたのです。

「真理」とは、過去・現在・未来いつどんな時でも、寒いころと、暑いところ、高い場所、低い場所、どんなところでも「変わることがない、ありのままの事実の法則」のことです。

ブッダはありのままの世界を見ることができるように、4つの真理(四諦・したい)を教えています。4つの真理(四諦)を知って解脱するのが「覚り」(さとり)の「ちえの解脱」です。

4つの真理の四諦(したい)は「苦」の解決方法

四諦は「苦」の解決方法を「四つ」(苦・集・滅・道)の観点を「縁起」で説明してます。