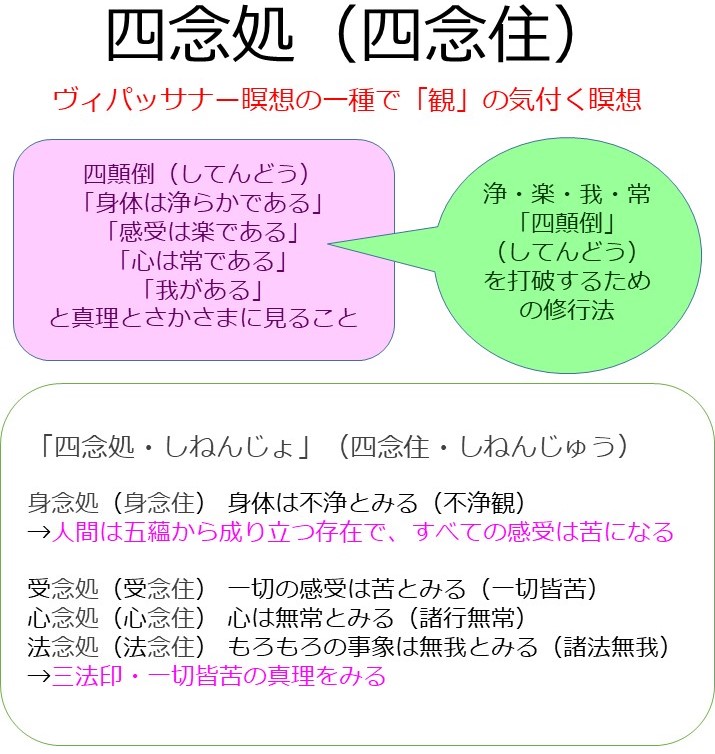

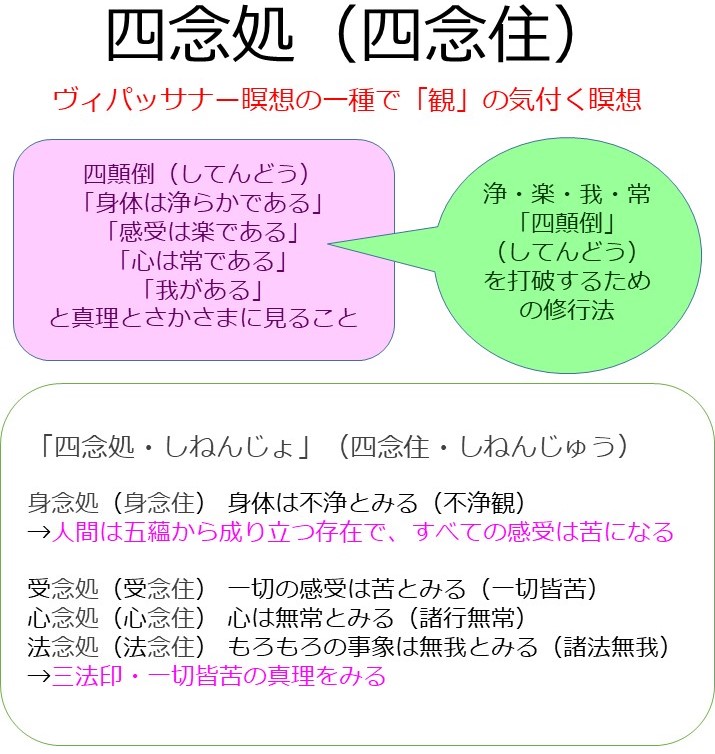

「四念処」(しねんじょ)・「四念住」(しねんじゅう)を「図解」で説明します。「四念処・四念住」とは気づきの瞑想、「ヴィパッサナー瞑想」と言われます。ブッダの覚った真理とまったく逆の考え方、四顛倒(してんどう)の「常楽我浄」(じょうらくがじょう)を打破する「身受心法」の瞑想です。

目次 クリックでジャンプ

四念処(しねんじょ)・四念住(しねんじゅう)

「四念処・しねんじょ」とは

玄奘以降の新しい漢訳では「四念住」(しねんじゅう)とも呼ばれます。

真理と真逆の間違った考え方の、四顛倒(してんどう)の

常楽我浄を打破する瞑想方法です。

ありのままに自分を観察していく瞑想で、

気づきの瞑想、観察する瞑想のヴィパッサナー瞑想です。

四念処・四念住は、

観察する瞑想、ヴィパッサナー瞑想です。

この四念処の瞑想は、

経典の中で、

「身受心法」(しんじゅしんほう)の教えとして、

ブッダの説法ででてきます。

身受心法を詳しく見ていきましょう。

四念処の瞑想 身受心法(しんじゅしんほう)

身受心法(しんじゅしんほう)とは、

・身体を観察して、

・感受を観察して、

・心を観察して、

・法であるダンマを観察していく、

四念処(しねんじょ)、四念住(しねんじゅう)の瞑想のことです。

身受心法は、四念処・四念住の瞑想

ひとつひとつ見ていきましょう。

・身念処(しんねんじょ)・身念住(しんねんじゅう)

「身体について」からだをよく観察をして、

「身体は不浄」であることをみる(気づく)瞑想です。

これは、「不浄観」(ふじょうかん)と表現されていて、

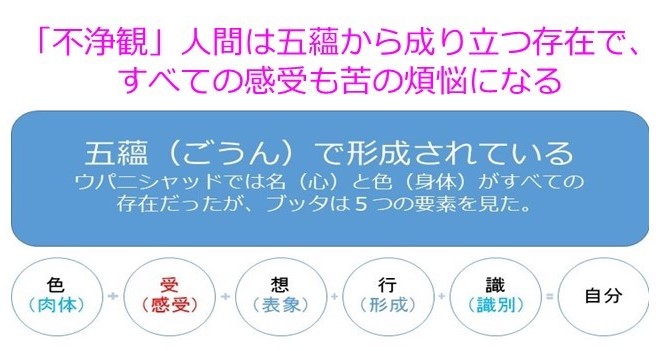

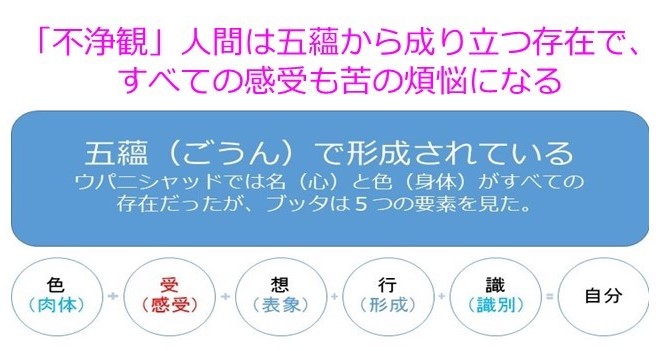

自分の身体は五蘊(ごうん)から成り立つ存在で、

身体で接触して感受するものすべて、

はかない「一切皆苦」(いっさいかいく)の煩悩になることを、

観察の瞑想をして洞察していきます。

その自分の身体の五識(ごしき)「目、耳、鼻、舌、身体」を如実に観察します。

「身」の観察の次は、

「受」を観察していきます。

・受念処 (じゅねんじょ)・受念住(じゅねんじゅう)

「感受について」、感受をよく観察して、

「感受は苦」であることをみる(気づく)瞑想です。

これは、

五蘊で成り立つ自分の感受する「受」(じゅ)を如実に観察していきます。

感受するものはすべて、「快・不快・どちらでもない」の3パターンのいづれかで判断して感受します。

「目で見るもの、耳で聞くもの、鼻で嗅ぐもの、舌で味わうもの、身体で触れるもの、こころで感じること」すべて「快・不快・どちらでもない」の3パターンいづれかで感受して、すべてはかない「苦」になることを観察します。

その自分の五識(ごしき)「目、耳、鼻、舌、身体」で感受することを如実に観察します。

「身・受」の次は、

「心」を観察していきます。

・心念処 (しんねんじょ)・心念住(しんねんじゅう)

「心について」、心をよく観察して、

「心は無常」であることをみる(気づく)瞑想です。

これは、

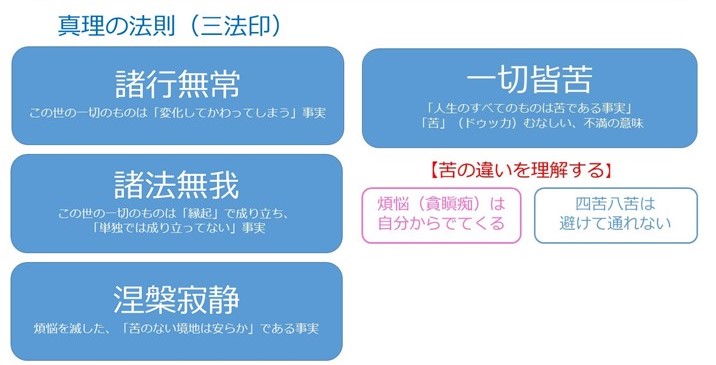

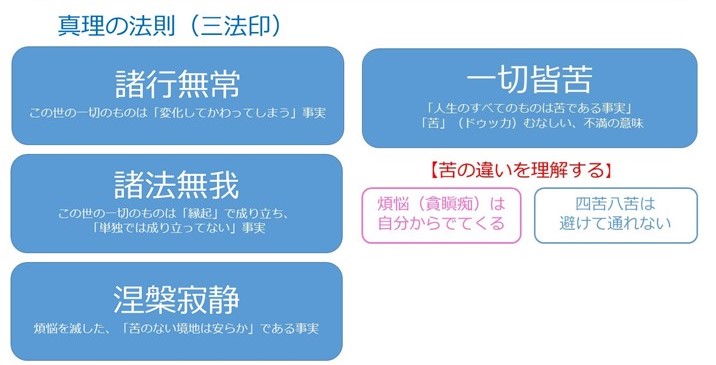

五蘊で成り立つ自分の考え方を形成していく「行」(ぎょう)は常に変化するものである「諸行無常」(しょぎょうむじょう)であると如実に観察します。

その自分の心を如実に観察します。

経典では、

貪りのある心を「わたしの心は貪りをもっている」と知る。

貪りを離れた心を「わたしの心は貪りを離れた」と知る。

怒りのある心を「わたしは怒りの心をもっている」と知る。

怒りを離れた心を「わたしは怒りの心を離れた」と知る。

と表現されています。

「身・受・心」の次は、

「法」を観察していきます。

・法念処 (ほうねんじょ)・法念住(ほうねんじゅう)

「もろもろの事象・法について」、

もろもろの事象・法をよく観察して、

「あらゆる物質は無我」であることをみる(気づく)瞑想です。

これは、

三法印(さんぼういん)の「諸法無我」(しょほうむが)を如実に観察することです。

経典にでてくる

四念処・四念住の身受心法を見てみましょう。

四念処・四念住・身受心法 経典での表現

四念処・四念住の「身受心法」は原始仏典には、

「よく気を付け、

熱心に正しく自覚し、

落ち着いて過ごし、

世間の貪り憂いを克服すべき」

とでてきます。

「念」(ねん)はパーリ語でサティ(sati)で

①記憶(教えを)する。

②心が散漫になったりしないように注意力を促す。

③四念処(サティパッタ-ナ)の常に無常・苦・無我を念頭に置く

の意味があります。

ちなみに、「身」のからだは欲望を支配する欲界の世界で、

身体の欲望(貪りや怒り)をなくした心の清らかな瞑想状態(純粋な物質)の色界の世界で「受」を観察していく瞑想です。

(参考):「三界」(さんがい)輪廻する世界

では、

四念処・四念住の身受心法は

何のために実施するのかを見ていきましょう。

とても大事です!

四念処・四念住は、四顛倒(してんどう)を打破する瞑想

四顛倒(してんどう)とは、

ブッダの涅槃寂静の境地と、

まったく逆のことを思って日々過ごして生きている考えです。

その四つの倒れて見えている考え方が、

常楽我浄(じょうらくがじょう)

です。

人は無常であるのに、

「常である」とみて、

苦に満ちあふれているのに、

「楽である」とみて、

縁起(えんぎ)と五蘊(ごうん)で成りたつ無我の自分なのに、

「自我がある」とみて

不浄(ふじょう)なことを、

「清らかである」とみて過ごしています。

これを「常楽我浄」(じょうらくがじょう)といいます。

ブッダが見た「涅槃寂静」の境地とは、

まったくさかさまな四つの見方をして、

苦しみの世界に生きているの人間の教えになります。

ブッダの説く涅槃寂静の境地が倒れた考え方なので

「四顛倒」

ブッダの涅槃寂静と真逆の考え方が

「常楽我浄」

大乗仏教での「常楽我浄」(じょうらくがじょう)は涅槃の境地を表した意味で用いられることがあります。

涅槃の覚りの徳は絶対の永遠の常であり、

楽しみであり、

能動的な自在者の我であり、

きよらかな浄である、

四つの徳で、四徳(しとく)と呼ばれます。

しかし、

三法印を理解していないままだと、

四顛倒になるので注意が必要ですね。

「身受心法」はこの間違った見え方や、考え方を打破する瞑想なのです。

四顛倒を打破する瞑想が、

四念処・四念住の身受心法になります。

次に、

経典にでてくる四念処・四念住を見てみましょう。

原始仏典にでてくる「四念処」「四念住」

長部経典 第2経「沙門果経」(しゃもんかきょう)では

「小・中・大の戒律の教え」→「感覚器官の防護」→《注意力・明瞭な意識》の観察する瞑想の教えがでてきます。そして、→「満足」→「五蓋の除去」→「色界の四禅」→「無我の洞察」→「神通力を得て」→「漏尽智」の煩悩が消滅して『四諦』を理解するとでてきます。

《注意力・明瞭な意識》

ブッタは修行者はどんな行動するときも明瞭な意識をもって行動します。衣を着るときも、鉢を持つときも、食べるときも、飲むときも、排便するときもどんな時も自分が今何をしているのかを明瞭な意識を自覚して行動し身につけています。

長部経典 第22経「大念処経」(だいねんじゅきょう)では

「身体について(身体は不浄)」

・髪・毛・血・歯・皮・肉・筋・骨・骨髄・腎臓・心臓・血液・小便、等々自分の細部までを観察する

・地水火風の要素を観察する

・死体の瞑想、墓場に捨てられた死体がカラスや犬に食べられ腐っていくのを観察する

「感覚について(感受は苦)」

・楽しみ、苦しみ、非肉体的の感受が生起し消滅するのを観察する

「心について(心は無常)」

・貪り、怒り、迷妄、心の統一、広大な心が生起し消滅するのを観察する

「もろもろの存在(事象・法)について(あらゆる物質は無我)」

・五蓋について、生起と消滅を観察する

・六識の束縛の生起と消滅を観察する

「呼吸の仕方」は

◇念ずることを目の前に据えて坐る、気を付けながら息を吸い、息を吐く、

◇身体の活動を静めて、私は息を吐こうと思い実修する。

◇自分の内に、他人の外の身体について観察、身体の中で生起してくるもの、

消滅する現象を観察する。

◇ただ「身体のみが存在する」と思い、依存がなく、執着がなくなる。

と表現されてでてきます。

(参考:「図解」ブッダの教えもくじはこちら)

密教「大日経」に出てくる瞑想「阿字観」

密教で有名な「阿字観・あじかん」の瞑想も、

「貪・瞋・痴を手放して、清浄を得よ!」と、でてきます。

瞑想もいろんなやり方があるのですが、

自分のこころを観察して、自分の中の悪い煩悩を取り除いていくこと、

がわかります。