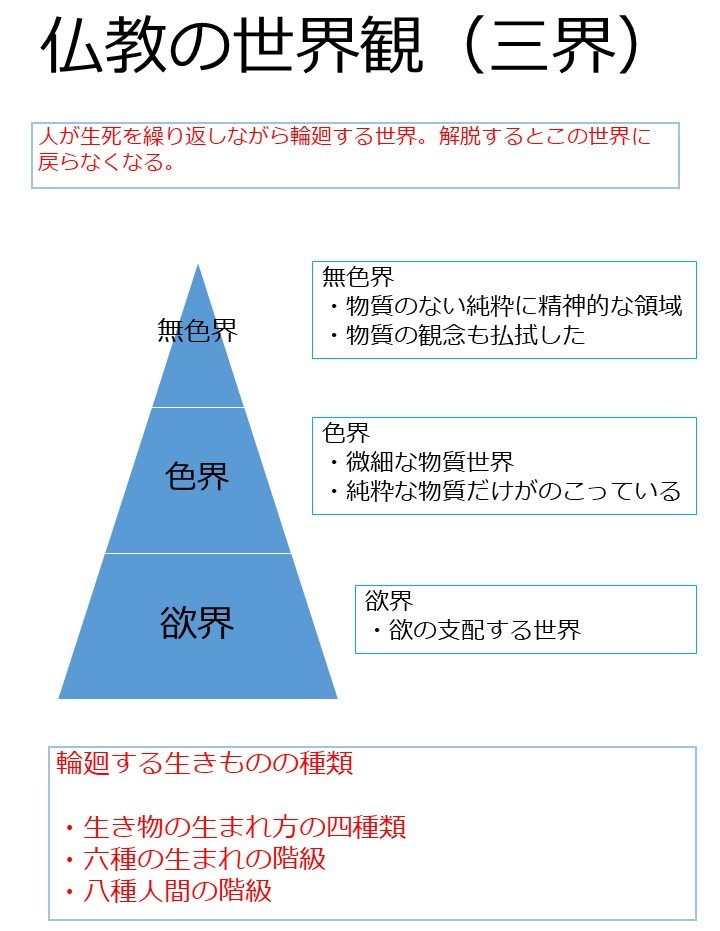

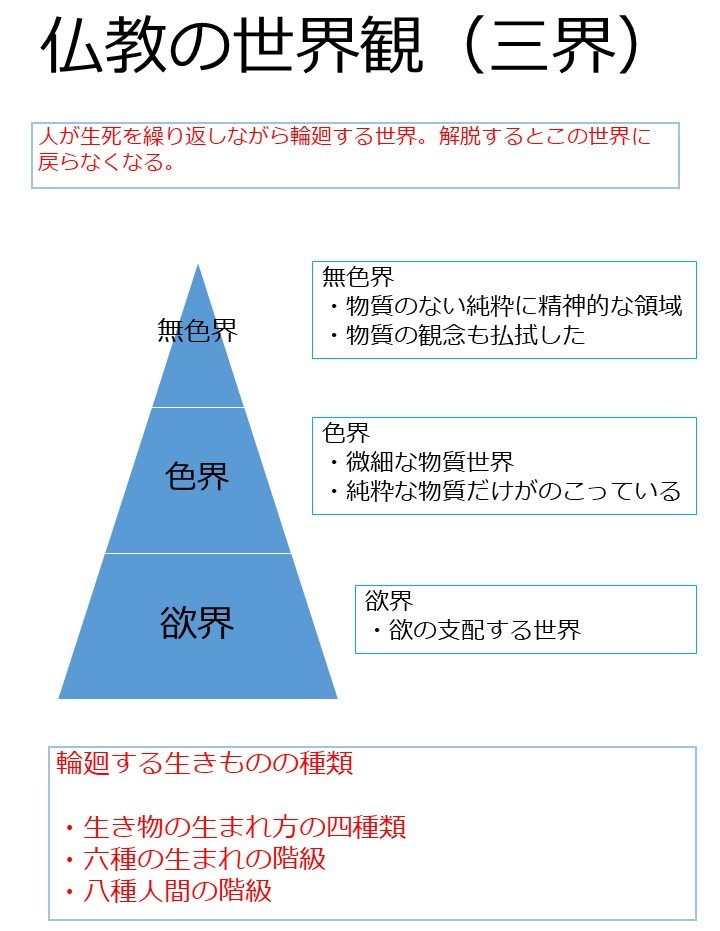

三界(さんがい)とは、・欲界(よくかい)・色界(しきかい)・無色界(むしきかい)の三つの世界で、色界、無色界は瞑想によって得られる心の境地の世界です。煩悩を原因としてこの世界を輪廻(りんね)します。さらに、この心の境地の三界に対応した天の神々も配備されていきます。

目次 クリックでジャンプ

三界(さんがい)とは わかりやすく 欲界、色界、無色界の3つの世界観

三界(さんがい)とは、わかりやすく三つの世界で、

欲界、色界、無色界の三つの世界観です。

ひとつずつ見ていきましょう。

・欲界(よくかい)

欲の支配する世界

日常をすごしているときの心の世界です。

この世界では、人は自分の身体の、

眼・耳・鼻・舌・身体全体・心で触れる物事で

煩悩が生起しては消滅して過ごしています。

感受して、貪りや怒りを生み出して日常を過ごしている世界です。

・色界(しきかい)

瞑想をして、煩悩である心の中の、

貪りや、怒りのこころ瞋恚(しんに)を手離している清らかな状態です。

身体が純粋な物質としてのこる心の世界

微細な物質世界とも表現されます。

日常生活の貪る気持ちや、怒りの気持ちから離れて過ごしている、瞑想をして心が清浄になっている世界です。

瞑想をやめて、日常生活にもどると、欲界で過ごすことになります。

・無色界(むしきかい)

瞑想が深まって、色界よりさらに上の清らかな世界、

身体の物質の感覚がない純粋な精神の世界

物質の観念も払拭した世界とも表現されます。

清らかな身体も、意識することも薄れている瞑想が深まっている世界です。

三界(さんがい)とは、

感受して煩悩が発生しやすい日常生活の「欲界」、

瞑想で煩悩に気づいて手放していく心の清らかな「色界」、

さらに上の「無色界」

の三つの世界

その三つの世界には、

それぞれ神様が配置されていきます。

三界(さんがい)には、天の神々が配置されます。

この三界の世界には、

欲界、色界、無色界の世界に対応した、

天の神々も配備されていきます。

その天の神々も原始仏典にはたくさん登場します。

三界(さんがい)は、輪廻(りんね)する世界

輪廻(りんね)とは、

我々生きものである衆生(しゅじょう)が、

煩悩(ぼんのう)と業(ごう)によって、

三界の迷いの世界を生まれてきては死んでいくのを繰り返すことです。

車の「輪」が「廻」っているのに例えられ、

「輪廻」(りんね)と表現されています。

生きている日常生活では、心の状態が、

欲界、色界、無色界を繰り返し繰り返し、

廻って過ごしている世界です。

煩悩に気づかないまま過ごしているのは、

欲界にどっぷり浸かっている状態です。

つまり、

瞑想をしないと色界に行けないことですね。

そして、

瞑想をやめると欲界に戻ってしまうということですね。

だから、

ブッダの教えは、

煩悩に気づいて、煩悩を解き放ち、解脱する教えが説かれています。

まずは輪廻・三界からの解脱を確認してください↓

次に、輪廻して生まれてくる(再生してくる)

四種類を見てみましょう。

輪廻して、生き物の生まれ方(再生)の四種類

1、胎生(たいせい)

おなかに宿り生まれてくる

2、卵生(らんせい)

たまごから生まれてくる

3、湿生(しっせい)

苔など湿気からうまれてくる

4、化生(かせい)

何もない所から忽然(こつぜん)として天界や地獄に生まれてくる。

忽然としてうまれてくる。

この表現も原始仏典にはよくでてきます。

さらに、

仏典には生まれによって階級の違いも表現されてでてきます。

六種の生まれの階級

1、黒い階級(屠羊者・漁師・猟師・盗賊など)

2、青い階級(仏教の修行僧)

3、赤い階級(ジャイナ教徒、一衣者)

4、鮮黄色の階級(白衣の在家者・裸形者の弟子)

5、白い階級(アージーヴィカ教徒)

6、純白の階級(ナンダ、ヴァッチャ、サンキッチャ、マッカリ・ゴーサーラ)

八種人間の階級

1、愚鈍の階級

2、遊びの階級

3、思考の階級

4、正歩の階級

5、訓練の階級

6、出家修行の階級

7、勝者の階級

8、超越の階級

原始仏典には、ブッダの教えを色に分けてたとえた表現がよくでてきますよ!