空海が体系化した真言密教を

経典、教義内容、実修方法、

を下記に紹介している「参考文献」で読んだことを、

図解にして大まかにわかりやすく説明していきます。

こちらは、「密教図解②」になります。

「密教図解①」はこちらです。↓

図解②番目です。別で「大日経」と「金剛頂経」も、ほぐし読みにして紹介もします!

目次 クリックでジャンプ

真言密教とはわかりやすく!

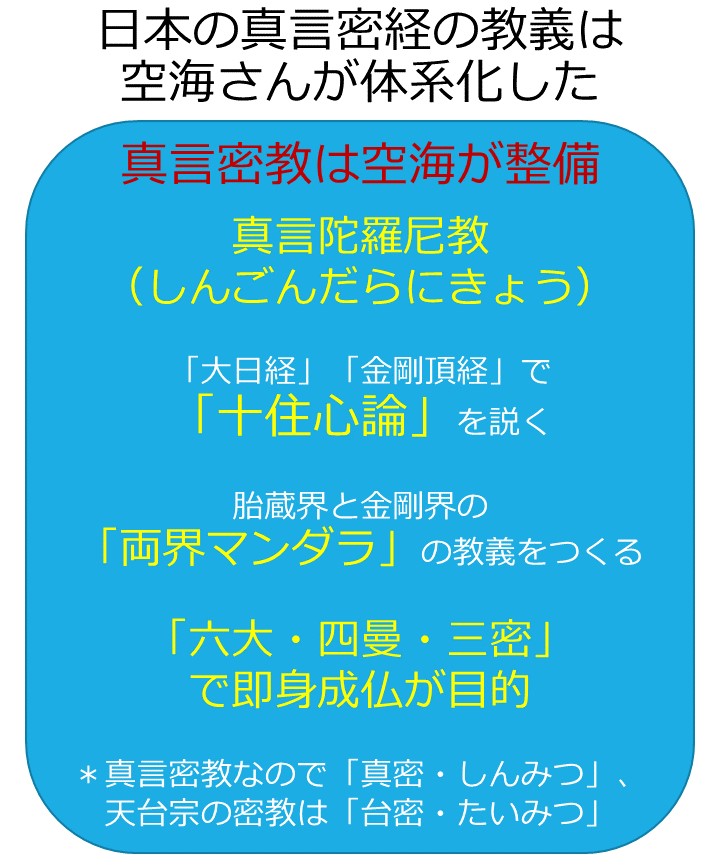

■真言密教とは、

空海が中国の真言宗の恵果(けいか)から教わって、

日本に持ち帰って、さらに教義を体系化した密教

「真言陀羅尼教」(しんごんだらにきょう)

とも呼ばれています。

それでは、

空海は日本でもゆかりある土地やお寺も多いので、

当時の時代背景をかんたんに見てみましょう。

■空海の生涯と、その当時についてわかりやすく

| 743年 | 東大寺 大仏建立 |

| 773年 | 空海は讃岐生まれ(現在の香川県) 本名:佐伯真魚(さえき まお) |

| 784年 | 桓武天皇が長岡京遷都 真魚は当時11才 |

| 788年 | ・15才の真魚は長岡京にきて、18才のとき大学に入学 ・ひとりの沙門(三論宗の勤操・ごんそうの説あり)と出会い、密教の修行のひとつ「虚空蔵求聞持法」を教わる。 ・大学をやめて各地で修行、室戸岬で修行中に金星を飲み込むエピソードあり。 修行地の「御厨人窟(みくろど)」が室戸岬にある。(下に地図載せています。) |

| 794年 | 桓武天皇が水害のため、長岡京から平安京に遷都 |

| 804年 | 4月 真魚31才 東大寺で得度して「空海」に改名 一般の私度僧(しどそう)から、官僧(かんそう)になる。 5月 遣唐使で留学僧(るがくそう)となり、中国の唐に渡る 12月 長安到着 |

| 805年 | 青龍寺(せいりゅうじ)で恵果から密教を教わる 6月 胎蔵界 7月 金剛界 8月 伝法阿闍梨(でんぽうあじゃり)の灌頂受け、 「遍照金剛・へんじょうこんごう」の名を授かる |

| 806年 | 帰国 空海33才 |

| 816年 | 高野山 下賜(かし)される 空海43才 |

| 823年 | 東寺 下賜される 空海50才 |

| 830年 | 「十住心論」を書く 空海57才 |

| 835年 | 3月15日「二十五箇条御遺告」を告げる 3月21日 高野山で入定 62才 |

以上が大まかな生涯とされています。

次に、

密教の修行でとても大事な

三密(さんみつ)を見てみましょう。

密教の三密(さんみつ)についてわかりやすく

まず、「三密」とはなんなのでしょうか?

を見ていきます。

これは、

「大日経」の一番最初に、集会の目的が明確にでています。

■大日経は「平等の法門」の教え

「大日経」の第一品の最初、

身体・言葉・意識の三つにおいて「平等の法門」が開かれた

とでてきています。

「如来の身口意は、衆生の身口意と同等の教え」

が人々の前に開かれのです。

身口意の3つで三密なんだね!

なので、

「如来の身口意は、衆生の身口意と同等の教え」の

「平等の法門」を理解したら、

「生きたままで、大日如来と同等になれる」=「即身成仏」するための、

身口意の実習方法を体系化した教義が三密です。

「大日経」の最初に宣言されている、

「如来の身口意は、衆生の身口意と同等の教え」

を目指す教義で、身口意の実践をして

「即身成仏」になる

次に、

大日如来の身口意になる、三密を見てみましょう。

三密の実践の意味合い

■「身密」(しんみつ)

「身密」(しんみつ)とは、

大日如来による、身体的活動の物質的側面

修行者は手に「印・いん」を組んで

宇宙の身振りを体現する

■「口密」(くみつ)

「口密」(くみつ)とは、

声を発するという意志はすべて大日如来の言葉の音声エネルギーで波動的側面

修行者は真言(マントラ)を唱えて、

大日如来の化身となる。

■「意密」(いみつ)

「意密」(いみつ)とは、

この宇宙世界すべての調和や秩序を成り立たせている、

大日如来の心の精神的側面

修行者は瞑想をして、大日如来の智慧そのものに合体しようとする。

この「三密」の実践で、

「如来の身口意は、衆生の身口意と同等の教え」の実践になると言われています。

そして、これを体得したら、

「生きたままで、すぐ大日如来になれる、即身成仏」

ということですね。

ソーシャルディスタンスの「3つの密」密閉・密集・密接を避ける修行は昨年からしてるけど、これは、早く終わってほしいね。(2021.5.9「母の日」に書いています。)

つぎに、

三密の口密にあたる、

「声字論」(しょじろん)を見てみましょう。

声字論(しょうじろん)

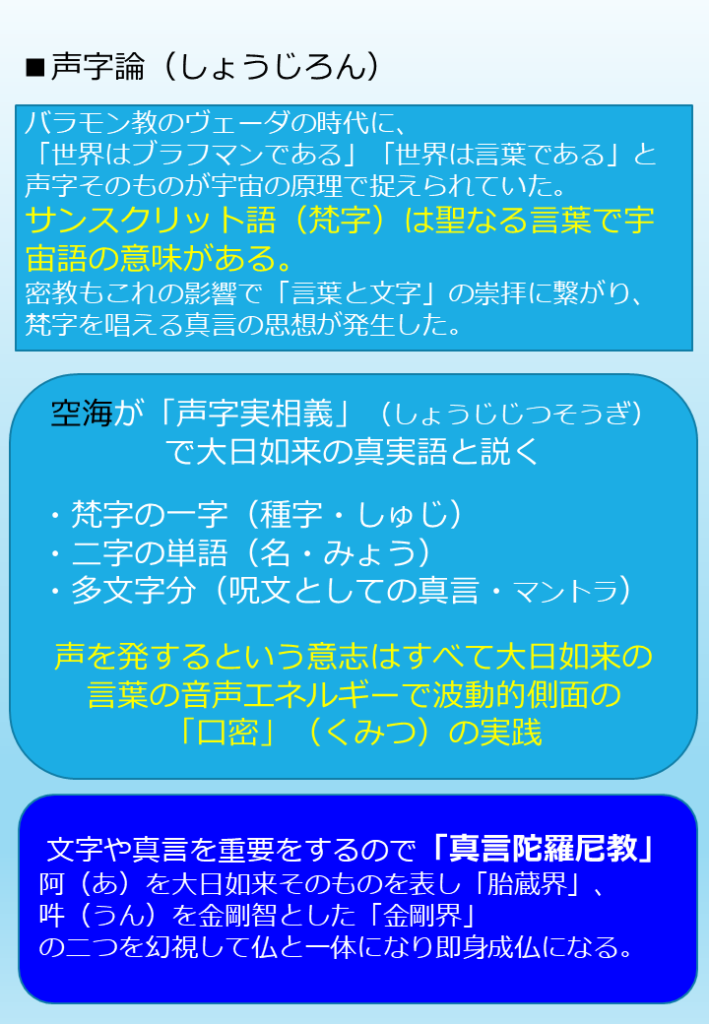

■言葉と文字が重要な声字論(しょうじろん)

・バラモン教のヴェーダの時代に、

「世界はブラフマンである」「世界は言葉である」と

声字そのものが宇宙の原理で捉えられていた。

・サンスクリット語(梵字)は聖なる言葉で宇宙語の意味がある。

密教もこれの影響で「言葉と文字」の崇拝に繋がり、

梵字を唱える真言の思想が発生した。

■「声字実相義」(しょうじじつそうぎ)

空海が書いた著書で、大日如来の真実語と説く

- 梵字の一字(種字・しゅじ)

- 二字の単語(名・みょう)

- 多文字分(呪文としての真言・マントラ)

空海が体系化した真言密教は、文字や真言を重要をするので、

「真言陀羅尼教」とも呼ばれます。

声を発するという意志は、

すべて大日如来の言葉の音声エネルギーで波動的側面の、

「口密」(くみつ)の実践

■最初の阿(あ)と、最後の吽(うん)

サンスクリット語の

・最初の言葉、

阿(あ)を大日如来そのものを表し「胎蔵界」

と

・最後の言葉、

吽(うん)を金剛智とした「金剛界」

の二つを幻視して仏と一体になり即身成仏になるとされています。

梵字は大日経にも出てきますので、

梵字の意味合いなどは、ほぐし読みでまた解説していきますね。

次に、

世界を成り立たせている「六つの要素」の

六大(ろくだい)をみてみましょう。

六大(ろくだい)

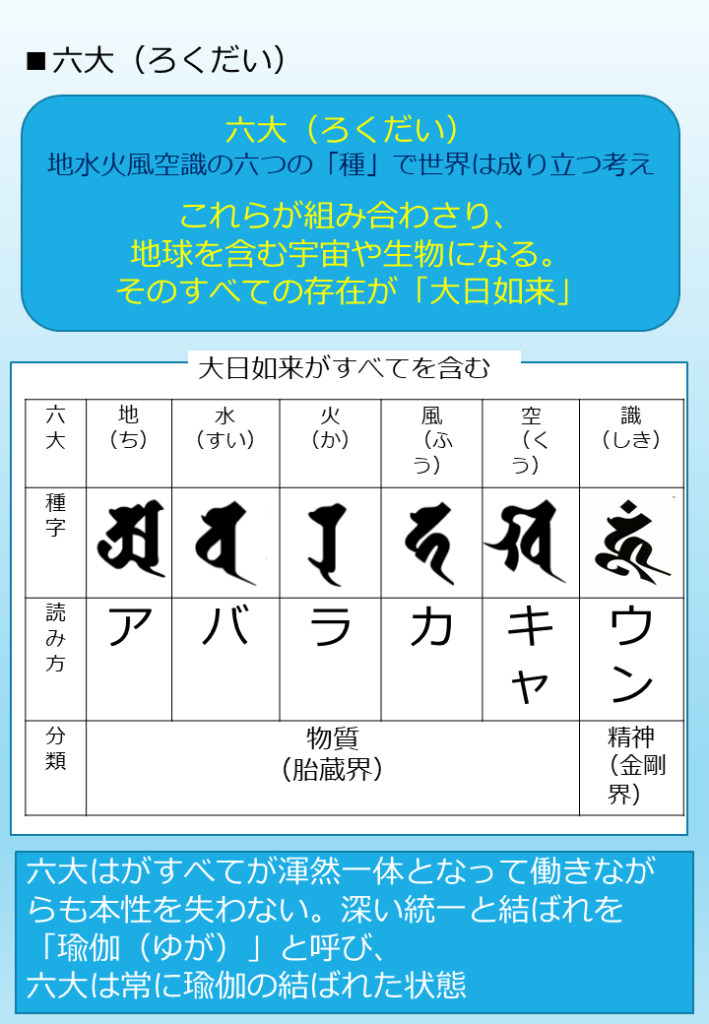

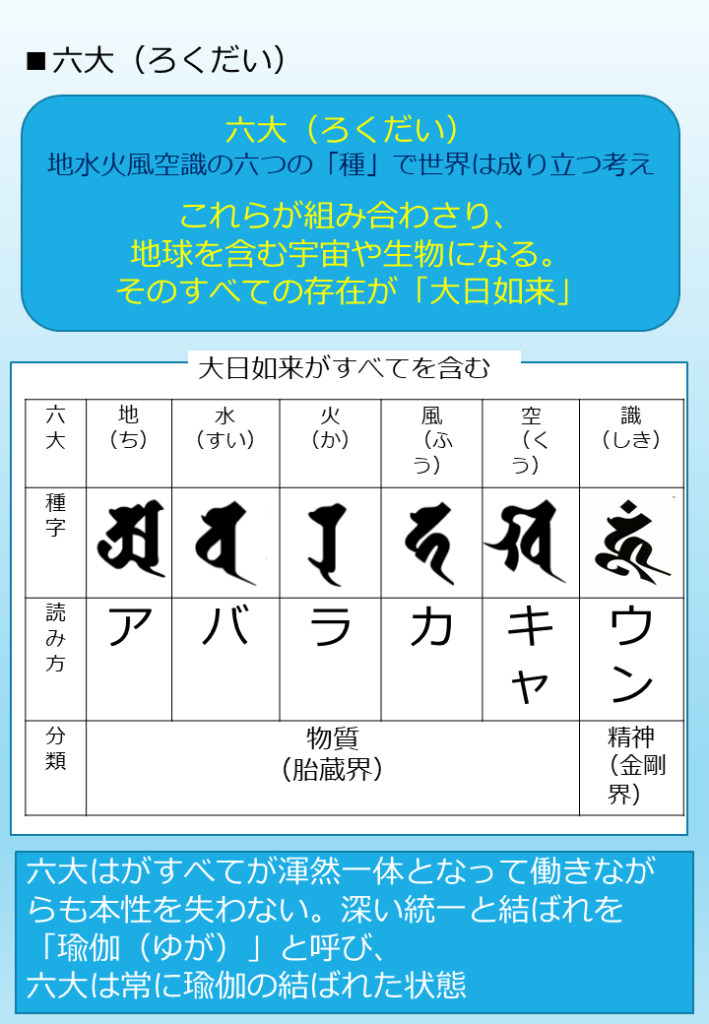

■六大(ろくだい)とは「六つの要素」

「地・水・火・風・空・識」の六つの「種」で世界は成り立つ考え

原始仏典では、「地・水・火・風」の四大元素で出てきます。

これらが組み合わさり、

地球を含む宇宙や生物になる。

そのすべての存在が「大日如来」とされる。

六大はがすべてが渾然一体となって働きながらも本性を失わない。

深い統一と結ばれを「瑜伽(ゆが)」と呼び、

六大は常に瑜伽の結ばれた状態

次に、

空海が体系化した四つのマンダラ「四曼荼羅」を見てみましょう。

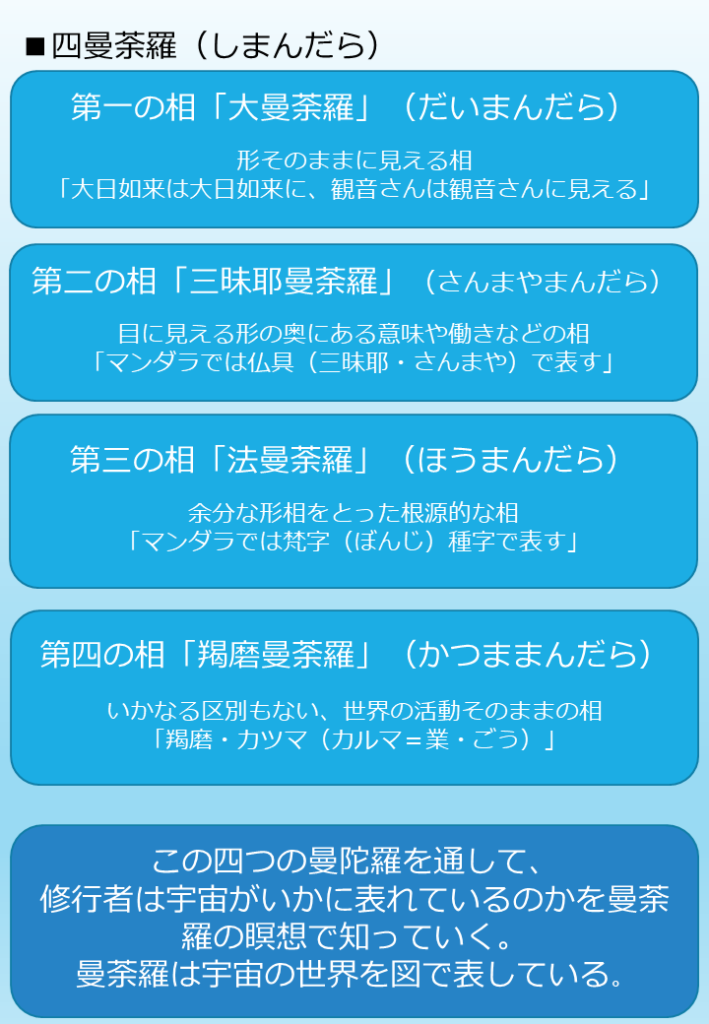

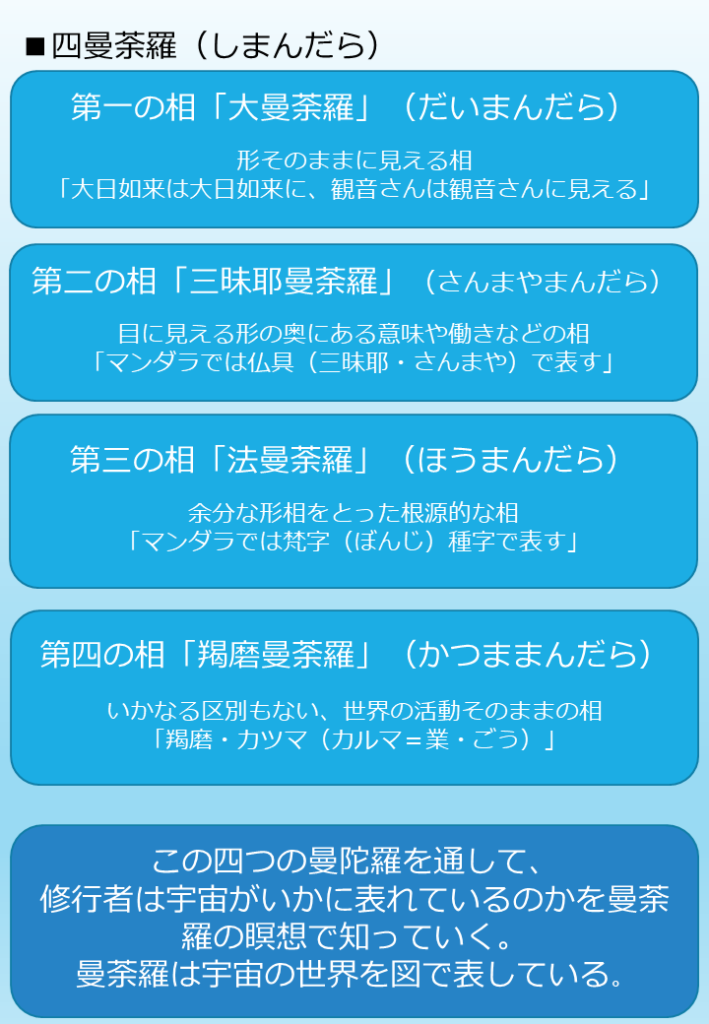

■四曼荼羅(しまんだら)

■四曼(しまん)

万物の本体は六大だが、その本体は知覚されない。

知覚されるのはその形であり相である。

六大は、何らかの相をともなって現れる。

その相を空海が四曼荼羅(しまんだら)で表した。

■第一の相「大曼荼羅」(だいまんだら)

形そのままに見える相

「大日如来は大日如来に、観音さんは観音さんに見える」

■第二の相「三昧耶曼荼羅」(さんまやまんだら)

目に見える形の奥にある意味や働きなどの相

「マンダラでは仏具(三昧耶・さんまや)で表す」

■第三の相「法曼荼羅」(ほうまんだら)

余分な形相をとった根源的な相 「マンダラでは梵字(ぼんじ)種字で表す」

■第四の相「羯磨曼荼羅」(かつままんだら)

いかなる区別もない、世界の活動そのままの相

「羯磨・カツマ(カルマ=業・ごう)」

この四つの曼陀羅を通して、

修行者は宇宙がいかに表れているのかを曼荼羅の瞑想で知っていく。

曼荼羅は宇宙の世界を図で表している。

この六大や四曼の教義は、繋がっている「瑜伽・ゆが」の理解なので、

感受して煩悩が生まれる「縁起・えんぎ」の六処(ろくしょ)や、

五蘊の教えも比べてみてください。

ブッダの三法印「諸法無我」の、

自己は「単独で成り立っていない=無我」も参考になるかと思います。

《六処の解説》

・六根(ろっこん)・六処(ろくしょ)

眼、耳、鼻、舌、身、意の6つの感官能力の根本が「六根・ろっこん」で六処です。

その根本の六処が、それぞれ知覚および認識することを、

・六識(ろくしき)

眼識・耳識、鼻識、舌識、身識、意識で、

6つの知覚および認識「六識・ろくしき」といいます。

その六識が認知したそれぞれの対象物が、

・六境(ろくきょう)

色、声、香、味、触、法で、

6つの認識した対象物「六境・ろくきょう」といいます。

・十二処(じゅうにしょ)は、

「六根」の眼、耳、鼻、舌、身、意の主観的機能と、

「六境」の色、声、香、味、触、法の客観的な対処領域で、

「十二処」といいます。「十二の領域」とも表現されます。

*六根と六識は同じ意味でも使われます。

*六処は十二縁起支の第五支の「六処」のことです。

三密、六大、四曼をみたので、

次に、空海が説いた、

「即身成仏」を見ていきましょう。

即身成仏(そくしんじょうぶつ)

仏の意味合いの違いを見てみましょう。

■大乗仏教は長い年月をかけて仏になる。

大乗仏教の「法華経」「阿弥陀経」では、

長い年月をかけて死んだのちに、仏になる教説

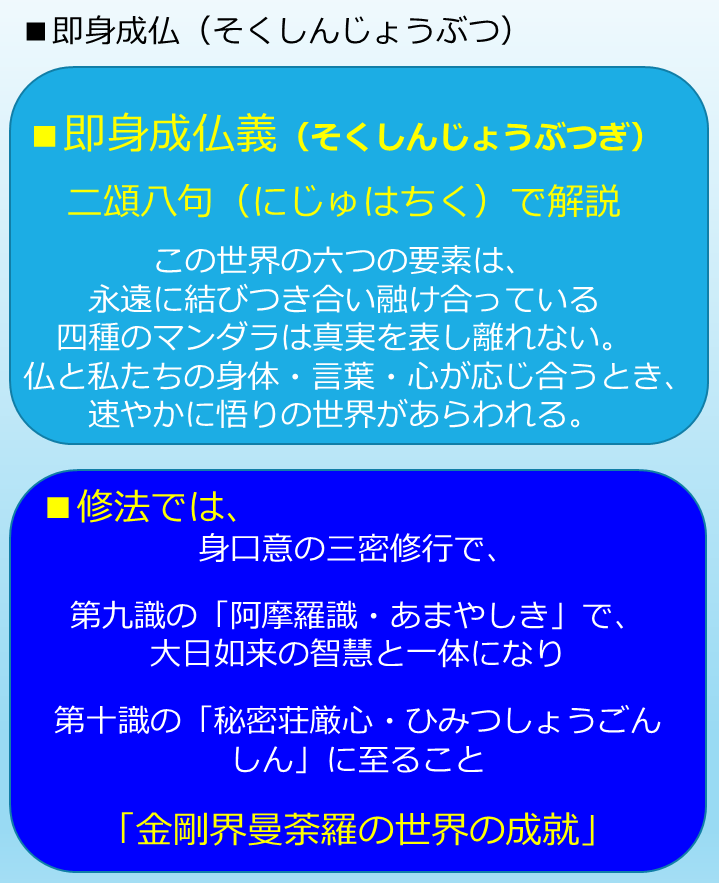

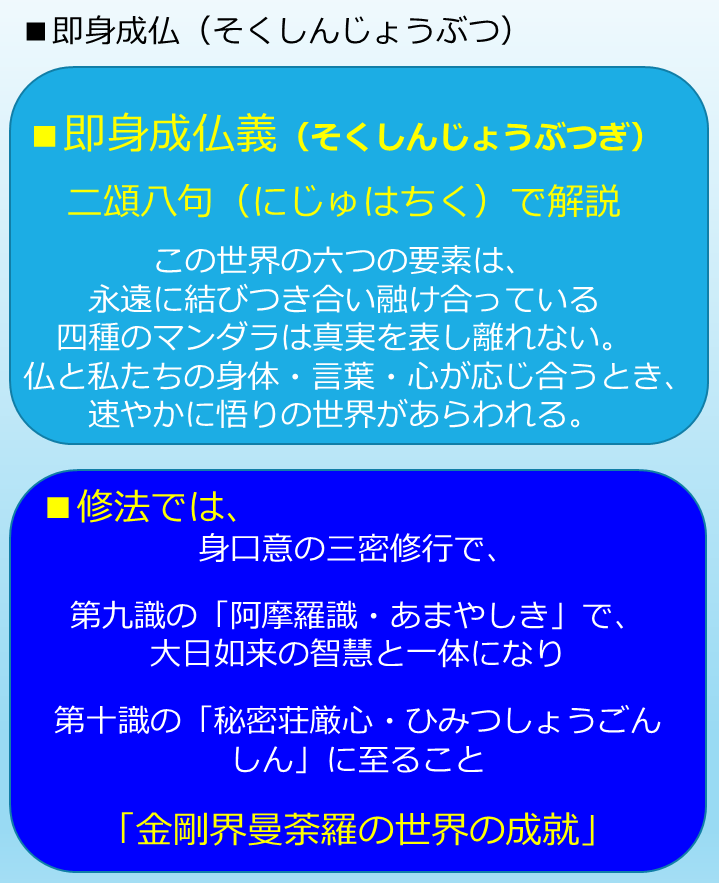

■空海は「即身成仏義」で、密教はすぐに悟れる(仏になれる)ことを解説

空海は密教を体系化して、

すぐに悟れる(仏になれる)ことを「即身成仏義・そくしんじょうぶつぎ」で解説している。

即身成仏義(そくしんじょうぶつぎ)の

二頌八句(にじゅはちく)

この世界の六つの要素は、

永遠に結びつき合い融け合っている

四種のマンダラは真実を表し離れない。

仏と私たちの身体・言葉・心が応じ合うとき、

速やかに悟りの世界があらわれる。(省略)

■修法では、

身口意の三密修行で、

・第九識の「阿摩羅識・あまやしき」で、

大日如来の智慧と一体になり

・第十識の「秘密荘厳心・ひみつしょうごんしん」に至ること

すなわち、

「金剛界曼荼羅の世界の成就」とも解説されています。(学研 真言密教の本)

「大日経」の最初に宣言されている、

「如来の身口意は、衆生の身口意と同等の教え」

を目指す教義で、身口意の実践をして

「即身成仏」になる

上記の、第九識の「阿摩羅識・あまやしき」の解説ですが、

下で解説する「十住心論」と違うので何とも言えません。

また経典を読み進めて理解を深めていきます。

阿弥陀如来、釈迦如来、薬師如来など、たくさんの仏さまがいてますが、

「即身成仏」は密教の仏さま、

「大日如来の身口意と同等になる」教えですね!

次は、

絵のマンダラを見ていきましょう。

■胎蔵界曼荼羅(たいぞうかいまんだら)

「胎蔵界曼荼羅」(たいぞうかいまんだら)は、

「大日経」をもとに表したマンダラで、

慈悲が八方に拡がるマンダラの構図

・大日如来の真理

・宇宙すべての真理

・「理・り」の世界

を表しているとされています。

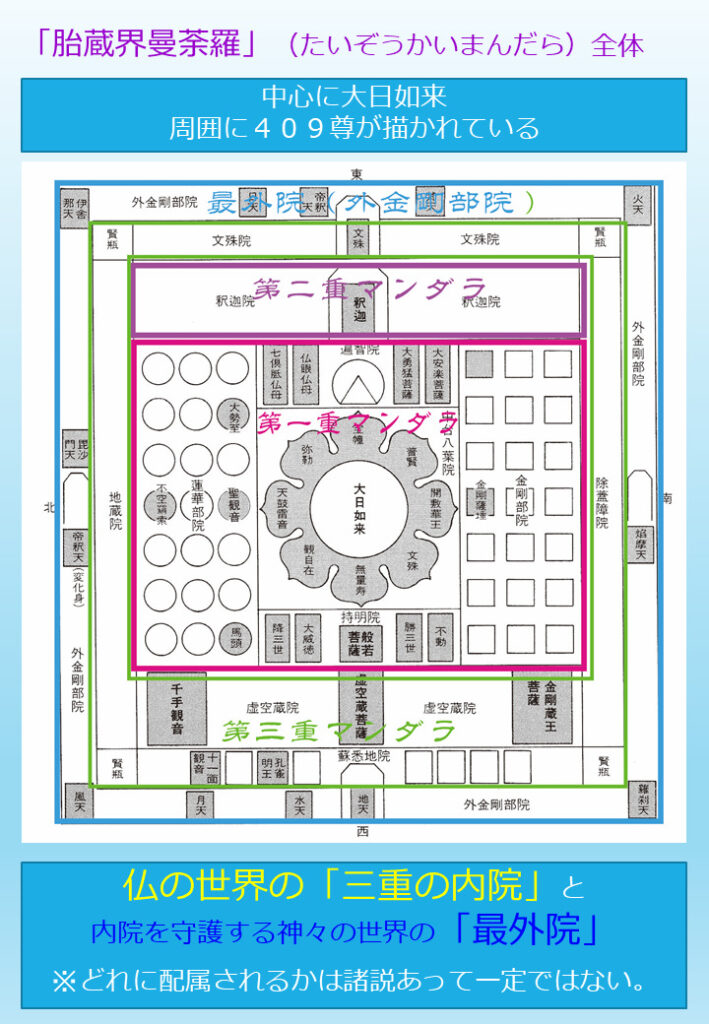

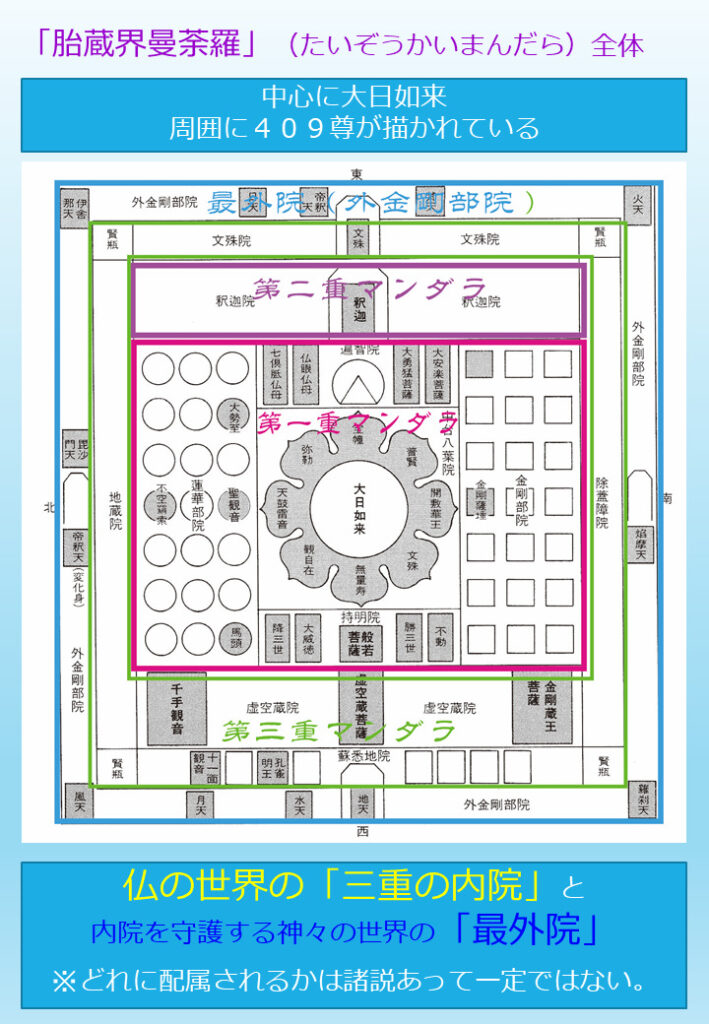

「胎蔵界曼荼羅」(たいぞうかいまんだら)全体図

■中心に大日如来で、周囲に409尊が描かれている

■仏の世界の「三重の内院」と

■内院を守護する神々の世界の「最外院」

※どれに配属されるかは諸説あって一定ではないと解説されています。

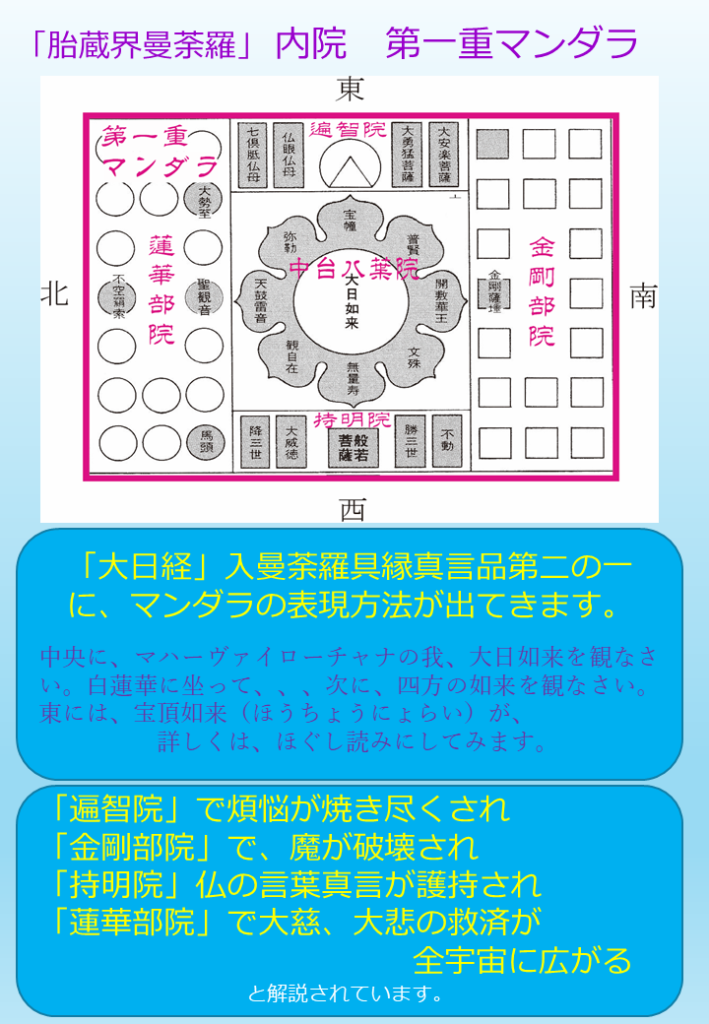

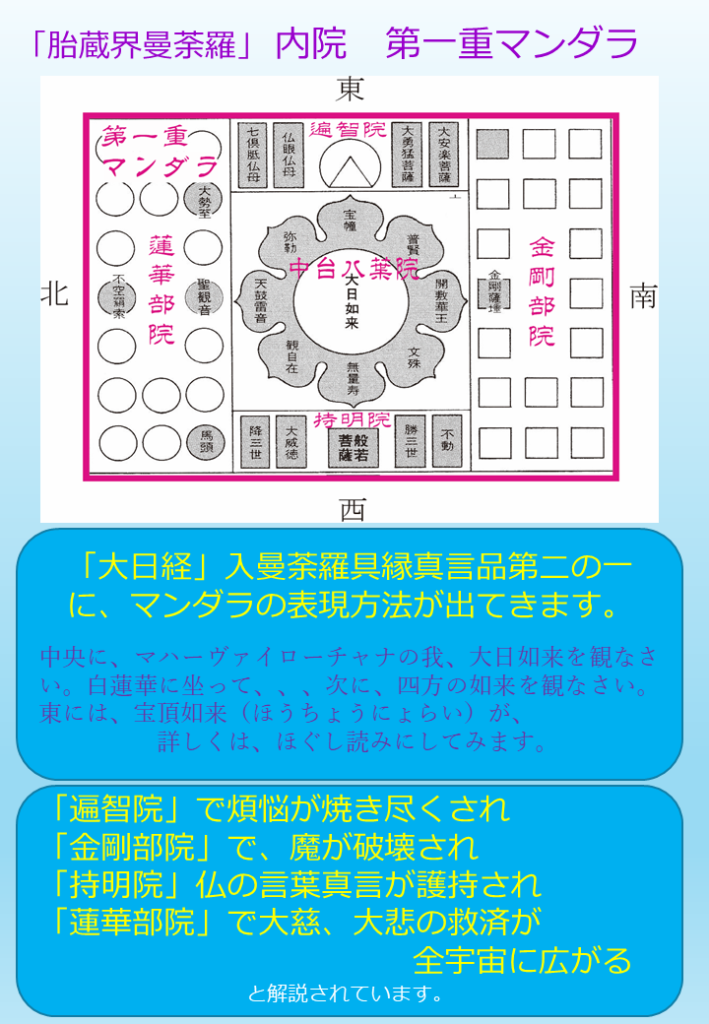

「胎蔵界曼荼羅」(たいぞうかいまんだら)内院 第一重マンダラ

大日経・金剛頂経のほぐし読みと合わせてマンダラの解説も追記していきます。↑

「大日経」入曼荼羅具縁真言品第二の一

に、マンダラの表現方法が出てきます。

かわいいので、是非見てくださいね!↓

「遍智院」で煩悩が焼き尽くされ、

「金剛部院」で、魔が破壊され、

「持明院」仏の言葉真言が護持され、

「蓮華部院」で大慈、大悲の救済が、全宇宙に広がる

と解説されています。

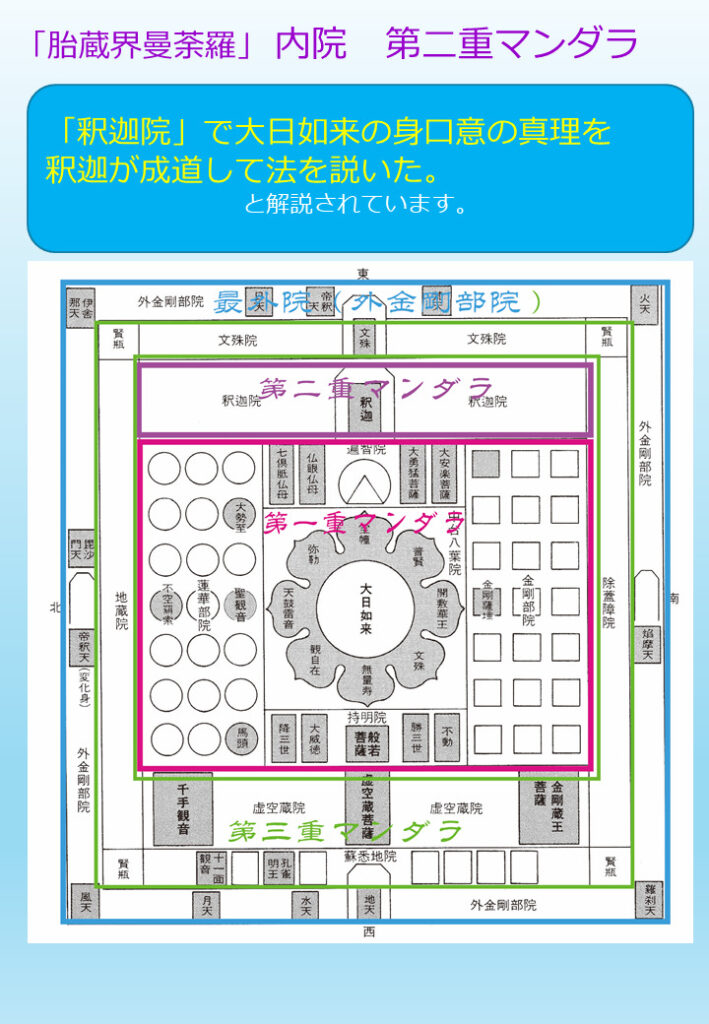

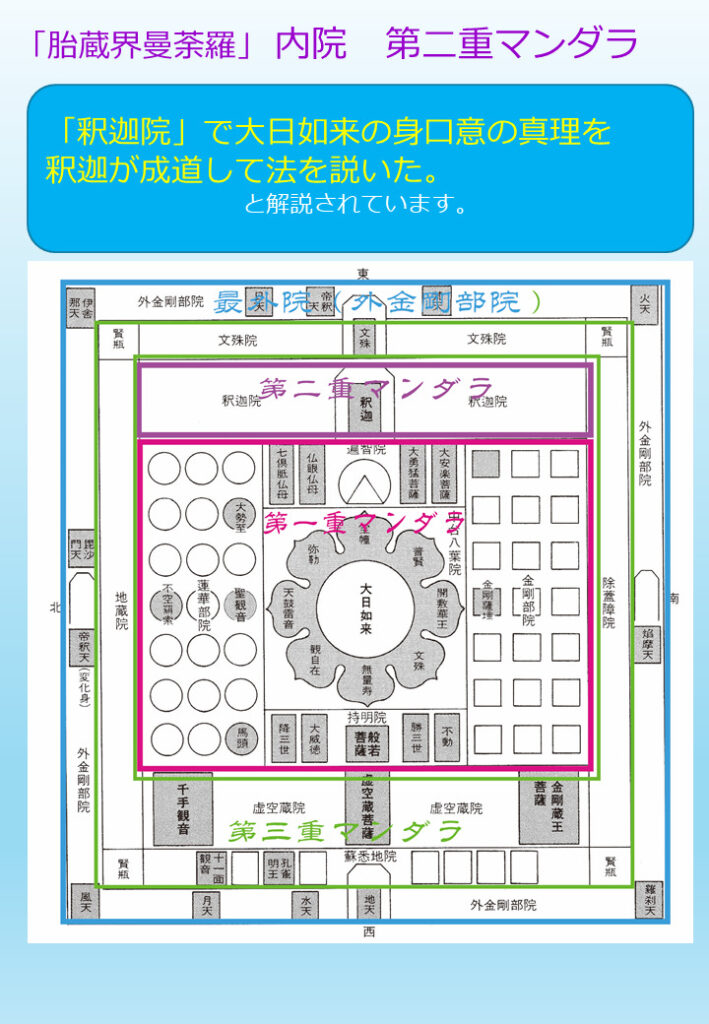

「胎蔵界曼荼羅」(たいぞうかいまんだら)内院 第二重マンダラ

「釈迦院」で大日如来の身口意の真理を

釈迦が成道して法を説いた。

と解説されています。

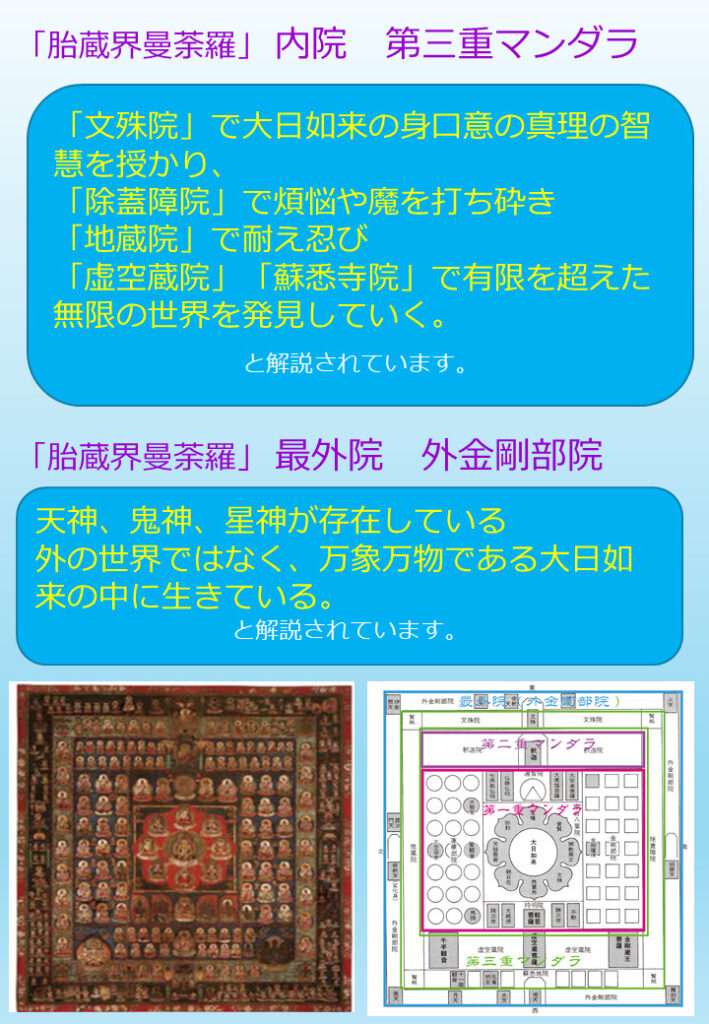

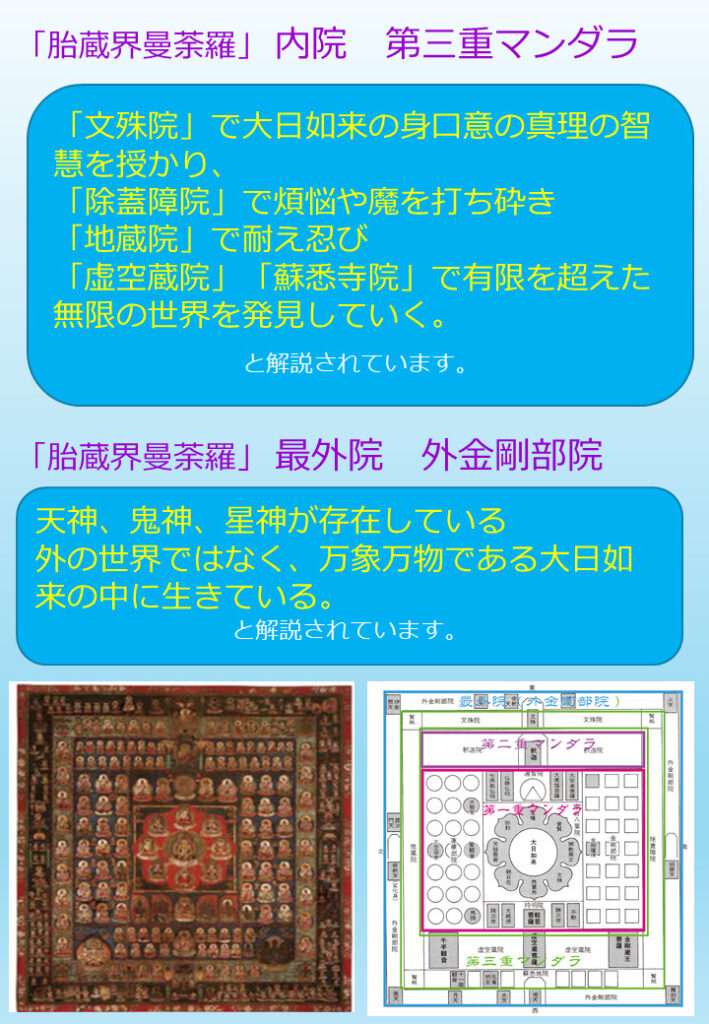

「胎蔵界曼荼羅」(たいぞうかいまんだら)内院 第三重マンダラ

内院「第三重マンダラ」は、

「文殊院」で大日如来の身口意の真理の智慧を授かり、

「除蓋障院」で煩悩や魔を打ち砕き

「地蔵院」で耐え忍び

「虚空蔵院」「蘇悉寺院」で有限を超えた無限の世界を発見していく。

と解説されています。

「胎蔵界曼荼羅」(たいぞうかいまんだら)最外院 外金剛部院

「最外院」は、

天神、鬼神、星神が存在している

外の世界ではなく、万象万物である大日如来の中に生きている。

と解説されています。

■金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)

「金剛界曼荼羅」(こんごうかいまんだら)は

「金剛頂経」をもとに表した

九会(くえ)の集合のマンダラの構図

・大日如来の智慧

・「智・ち」の世界を

表現されているとされています。

両界曼荼羅(りょうかいまんだら)

本尊に向かって

左側に飾られるのが、「金剛界曼荼羅」

右側に飾られるのが、「胎蔵界曼荼羅」

ふたつ揃えて「両界曼荼羅」

次に、

空海が晩年に著した「十住心論」の教義をみていきましょう。

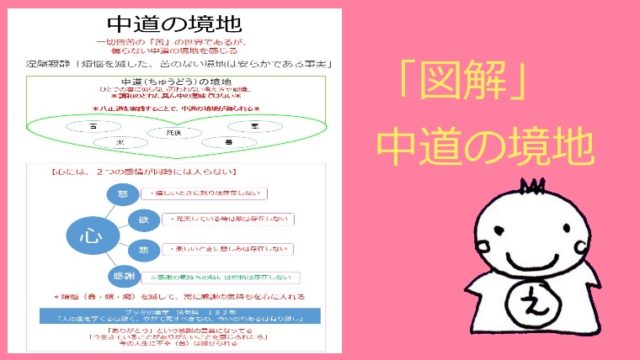

十住心論(じゅうじゅうしんろん)

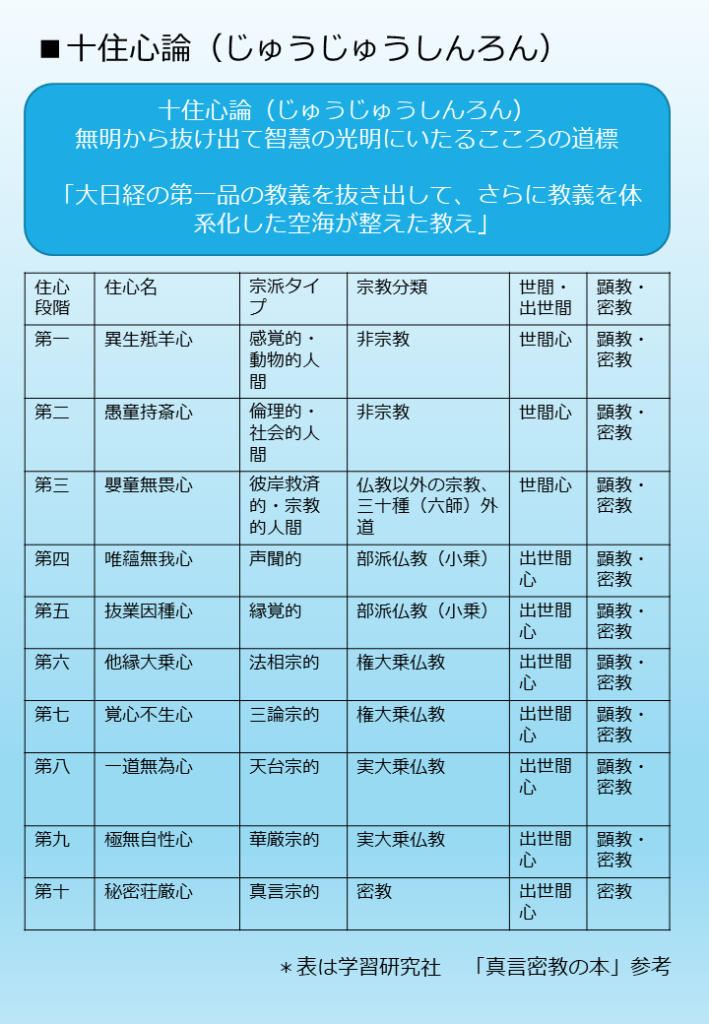

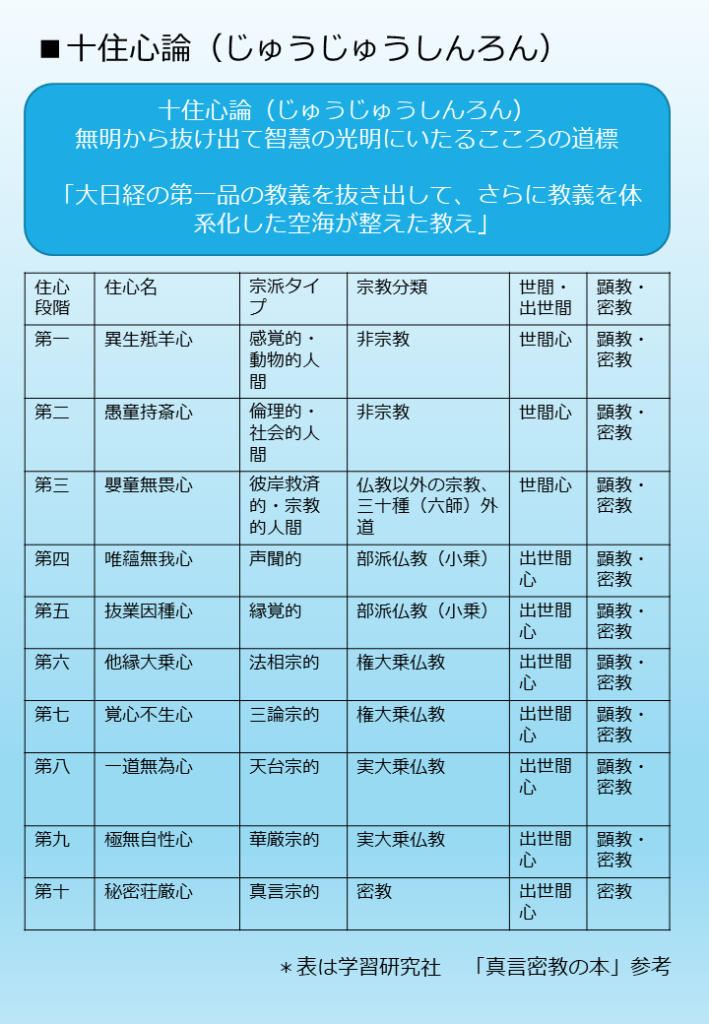

■十住心論(じゅうじゅうしんろん)

正式には、『秘密曼荼羅十住心論・ひみつまんだらじゅうじゅうしんろん』で、

「住心・じゅうしん」は心の状態を表し、

その心の段階を十段階で論じています。

「大日経」の第一品で、大日如来が教説(第五まで第一品にでてきます。)をしている内容を抜き出して、さらに空海が十論に体系化した教えです。

上記の表は、学研「真言密教の本」で解説されていました。わかりやすので参考ください。

内容は「大日経」のほぐし読み①もご覧ください!

声聞・縁覚は「法華経」にたくさんでてきています!

大日経は、華厳経が法華経の影響を受けてそれを引き継いでいると感じました。

《声聞・縁覚・菩薩道、一乗》などがよくわかります↓

| 住心 段階 | 住心名 | 宗派タイプ | 宗教分類 | 世間・ 出世間 | 顕教・ 密教 |

| 第一 | 異生羝羊心 (いしょうていようしん) | 感覚的・動物的人間 | 非宗教 | 世間心 | 顕教・ 密教 |

| 第二 | 愚童持斎心 (ぐどうじさいしん) | 倫理的・社会的人間 | 非宗教 | 世間心 | 顕教・ 密教 |

| 第三 | 嬰童無畏心 (ようどうむいしん) | 彼岸救済的・宗教的人間 | 仏教以外の宗教、 三十種(六師)外道 | 世間心 | 顕教・ 密教 |

| 第四 | 唯蘊無我心 (ゆいうんむがしん) | 声聞的 | 部派仏教(小乗) | 出世間心 | 顕教・ 密教 |

| 第五 | 抜業因種心 (ばつごういんしゅしん) | 縁覚的 | 部派仏教(小乗) | 出世間心 | 顕教・ 密教 |

| 第六 | 他縁大乗心 (たえんだいじょうしん) | 法相宗的 | 権大乗仏教 | 出世間心 | 顕教・ 密教 |

| 第七 | 覚心不生心 (かくしんふしょうしん) | 三論宗的 | 権大乗仏教 | 出世間心 | 顕教・ 密教 |

| 第八 | 一道無為心 (いちどうむいしん) | 天台宗的 | 実大乗仏教 | 出世間心 | 顕教・ 密教 |

| 第九 | 極無自性心 (ごくむじしょうしん) | 華厳宗的 | 実大乗仏教 | 出世間心 | 顕教・ 密教 |

| 第十 | 秘密荘厳心 (ひみつしょうごんしん) | 真言宗的 | 密教 | 出世間心 | 密教 |

第九は、

「阿摩羅識・あまやしき」で大日如来と一体になり、

秘密荘厳心に至ると、同じ本で解説がありましたが、

第九が「阿摩羅識」と「極無自性心」とが同じかどうかわかりません。(汗)

経典のほぐし読みも進めて、理解も深めていきます。

こちらが「大日経」ほぐし読み①です。十住心論の「第一から第五」まででています。↓