この華厳経(けごんきょう)の内容は、

春秋社「スタディーズ華厳」著者:玉城康四郎先生を参考にして、

華厳経の教えを簡単に整理してわかりやすく抜粋してみました。

が、華厳経の世界観が壮大すぎて、この本だけでは全体の教えはわからなかったです・・・。また機会があれば国訳大蔵経なども読んで解説を足していきます。

大日経の図解で説明したかったのですが、組み込むと、長くなりごちゃごちゃになるので、このページで簡単に「華厳経」を紹介します。

目次 クリックでジャンプ

華厳経(けごんきょう)名称と成立時期は

華厳経の正式名称「大方広仏華厳経」

正式名は「大方広仏華厳経」(だいほうこうぶつけごんきょう)

華厳経の成立は現在も推測段階

一番最後「入法界品」では、善財少年(ぜんざいしょうねん)が53人の知識人を尋ねる話の求法物語で、

インド東海岸を南下したのち、西海岸を北上して、

各々の独立した経典が移動して4世紀半ばにまとまった経典として成立したと推測されています。

華厳経の完全訳本について

■サンスクリット語版は一部のみ実在

インドで成立したとされているが、

サンスクリット語版は、

「十地品」の独立した経典、と「入法界品」の一部しか発見されていない。

■完成版は漢訳本の2種類

①六十華厳(ろくじゅうけごん)

ブッダバドラ訳(仏駄跋陀羅)(北インド)359-429年

最初50巻 構成して60巻になる「六十華厳」

②八十華厳(はちじゅうけごん)

シクシャー・アーナンダ(実叉難陀)中央アジアコータン 652-710年

80巻の「八十華厳」

それと、

・四十華厳(しじゅうけごん)

プラジュニャー(般若)北インド 798年頃訳

「四十華厳」は最後の「入法界品」のみ

■チベット語版

このチベット語版からサンスクリット語を調べて

「仏の飾りと名付けられる広大な経典」

なので「華厳経」と呼ばれる。

■法蔵「探玄記・たんげんき」では、

「竜宮城にいってお経をみつける内容で常識外れの内容」、「本来経典に表すことができない教えなのが華厳経」などと解説されています。

■華厳の世界観

■華厳経の世界観は空想的かつ荘厳で、内容が掴みづらい、その理由

玉城先生の解説に、華厳宗から見たこの華厳経は「常識を越えた立場」で、

法蔵「探玄記」の解説でも、本来の華厳経は経典に表せるものでもないとも解説されています。

「スタディーズ華厳」を読んでも、華厳経の全体像と教えの教義がいまいち掴みづらかったです。

なぜ密教の「大日経」が、「華厳経」の影響を受けたのかを調べたかったのですが、このサイトの華厳経の説明が「現時点」で中途半端になりました。コツコツ学んで足していきますね!

■経典の読み方のポイント

・大乗仏教の「法華経」も過去のブッダが覚ったのを語っている「久遠成仏」のほとけ。

そのように、

いろんな大乗仏典のお経も違った形で説いているが、一番奥は合致している。

そういうつもりで経典を読むと、味わいが一層深まると思います。

と解説があります。

そして、次に、

わからなくても読む。

そして、

身体でよむ

と解説されています。

わからなかったら、身体で読むんだね・・・。

ここの解説で、玉城先生の学生時代の体験談がかかれていて面白いですよ!

玉城先生が、国訳大蔵経「華厳経」三巻が文字も大きく、白文を読み下してかいてあり誰にでも読めます。とおすすめしています。がっつり学びたい方は、是非チャレンジしてみて下さい!

華厳経を読むにあたり、

「毘盧遮那仏は宇宙そのもので、その宇宙世界の中で生きている。」

このことを基本として読んでいくと解説があります。

■華厳経の説法をする場面について

■経典によって説法をする場面の数に違いがあります。

「六十華厳」は、七処八会三十四品

「八十華厳」は、七処九会三十九品と場面がかわるみたいです。

■華厳経の説法する場所

最初は、

地上の世界で説法をして、

だんだんと説法が進むにつれ、

上の天の世界に昇っていく。

そして、

また地上におりて、

最後に祇園精舎にもどり「入法界品」を説く。

天の神々の世界はこちらを参考くださいね~♪

それでは、

華厳経の説法する場面を見ていきましょう。

七処八会の場面をものすごく簡単に、

1,寂滅道場会(じゃくめつどうじょうえ)

菩提樹の下で、ブッダが悟りをひらいたら、毘盧遮那仏と一体になられた。

いきなり、すごい話だね・・・。ゲッターロボみたい・・・。

毘盧遮那仏(ヴァイローチャナ・ブッダ)は華厳経の本尊で、「光の仏」「太陽の仏」の意味

この華厳経の毘盧遮那仏が、大日経の本尊になっています。

7世紀ごろ成立した「大日経・だいにちきょう」の仏さまも華厳経の毘盧遮那仏と同じで、大日如来(だいにちにょらい)と呼ばれます。

さとりを開いたブッダである

仏は、

歯の間から光を放って全世界を照らした。

歯のすき間からって・・・。

口からでよかったんじゃない・・・。

ゴジラみたいになるけどね・・・。

次に、

毘盧遮那仏は、

眉間の白毫から光を放ちます。

法華経の最初にでてきたよ。

華厳経を作った人は、

よっぽどこの場面が気にいったんだろうね・・・。

2,普光法堂会(ふこうほうどうえ)

まだ、地上で、

ブッダが乳がゆを授かった川の場面で説法されます。

スジャータ村に行って、乳がゆをたべてきました~♪

スジャーさんのお墓(ストゥーパ)がいまもあるんですよ!

3,刀利天会(とうりてんえ)

ここから天の世界に行き(地上に足がついたままで天の世界に向かうと。)

そして、

法慧菩薩が仏の神通力を受けて三昧に入ります。

その三昧から出て法を説いていきます。

それぞれの菩薩が毘盧遮那仏の神通力によって三昧に入ることが、

仏の力に動かされるから三昧に入るとおのずと一体となり、

三昧からでて法を説く、

「自力ではなく仏の力で入定」これが大事な点と解説されています。

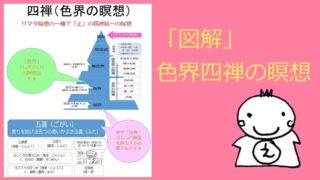

原始仏典では、五蓋を取り除き四禅の瞑想で色界に行くことになるのでしょうか?

4,夜摩天宮会(やまてんぐうえ)で法を説く

5,兜率天(とそつてん)

6,他化自在天(たけじざいてん)

7,ふたたび、普光法堂会(2と同じ場所)で地上にもどって法を説く。

8,逝多林会(せいたりんえ)、祇園精舎で「入法界品」を説く。

以上、7つの場面と、1から8の説法で、「七処八会」

「スタディーズ華厳」の第二章では、華厳経の内容の説明になります。

華厳経にでてくる内容の抜粋

・毘盧遮那仏は最後まで一度も説法しない。

・最初の「盧舎那仏品」は

普賢菩薩が一切如来浄三昧に入定して、元にもどると、

「世界の海」を説く。

「もろもろの仏子よ、第一にすべての世界の海は、かぎりない因縁によって成り立っている。すべては因縁によってすでに成立しおわっており、現在成立しつつある、また将来も成立するのであろう。」

宿業とさとり、仏の世界なども説かれているのですが、

普賢菩薩が毘盧遮那仏の世界について説いた内容は、いろんな視点から各論が説かれている。

と解説されています。

いろんな経典が集まったから、内容も装飾して複雑になったのではないのでしょうか?

インドの遺跡エローラやアジャンターも、部派が変わっても、彫り足してすごいスケールになっていましたから、古代インド人の気質や文化だったのかもしれないですね。

つづいて、本では、

ただ一つの道、一道に専念する、機根に応じた道、善導の教え、五つの力(五力)と解説されます。

そして、

「浄行品」では、

■浄行品(じょうぎょうほん)は、わかりやすい内容

日常生活のなかの仏道として、

「在家」の菩薩としての仏道の指針が説かれる。

・家にともなう様々な困難をすておいて、因縁空を体得しよう。

・両親に大きな安心が得られるようにしよう。

・五欲にあうときは、むさぼりや惑いをすてて、徳がそなわるようにしよう。

・音楽や舞踊(ぶよう)にしたしむときは、仏法のたのしみを得て、すべてはまぼろしのごとくである、とういう体認を得よう。

などなどの日常生活にかんする心得が説かれている。

次に、

「出家」の菩薩の心得もとかれている。

在家も出家関係ない、三宝帰依の三帰依文がとかれる。

「座禅」の心得が説かれる

自分の力で入定するのではなく、如来の願力に催され入定する。如来禅が華厳経の基本

「日常生活」の心得も説かれる

大小便をするときには、貪瞋痴の三毒もすてよう。

なんか、居酒屋のトイレの張り紙みたいだね・・・。

わかりやすくて好きだけど、この心得は少し下品だね。(笑)

・「海印三昧」(かいいんざんまい)

華厳経ではっきりと教えている内容で、仏の大三昧。

この宇宙そのものが三昧に入っている教えで、毘盧遮那仏の大三昧に自身をあずけて、初めて三昧に入れる教え。

生きている限り、寝ても覚めてもすべて三昧の中で生活している。

それは、すべて毘盧遮那仏の宇宙の大三昧に収められているという教え。

次に、「十地品」の説明になります。

■さとりの階梯「十地品・じゅうじぼん」

仏道の深まりの段階、大日経でもでてくる内容になります。

もともとは単独のお経が華厳経に組み込まれたと解説されています。

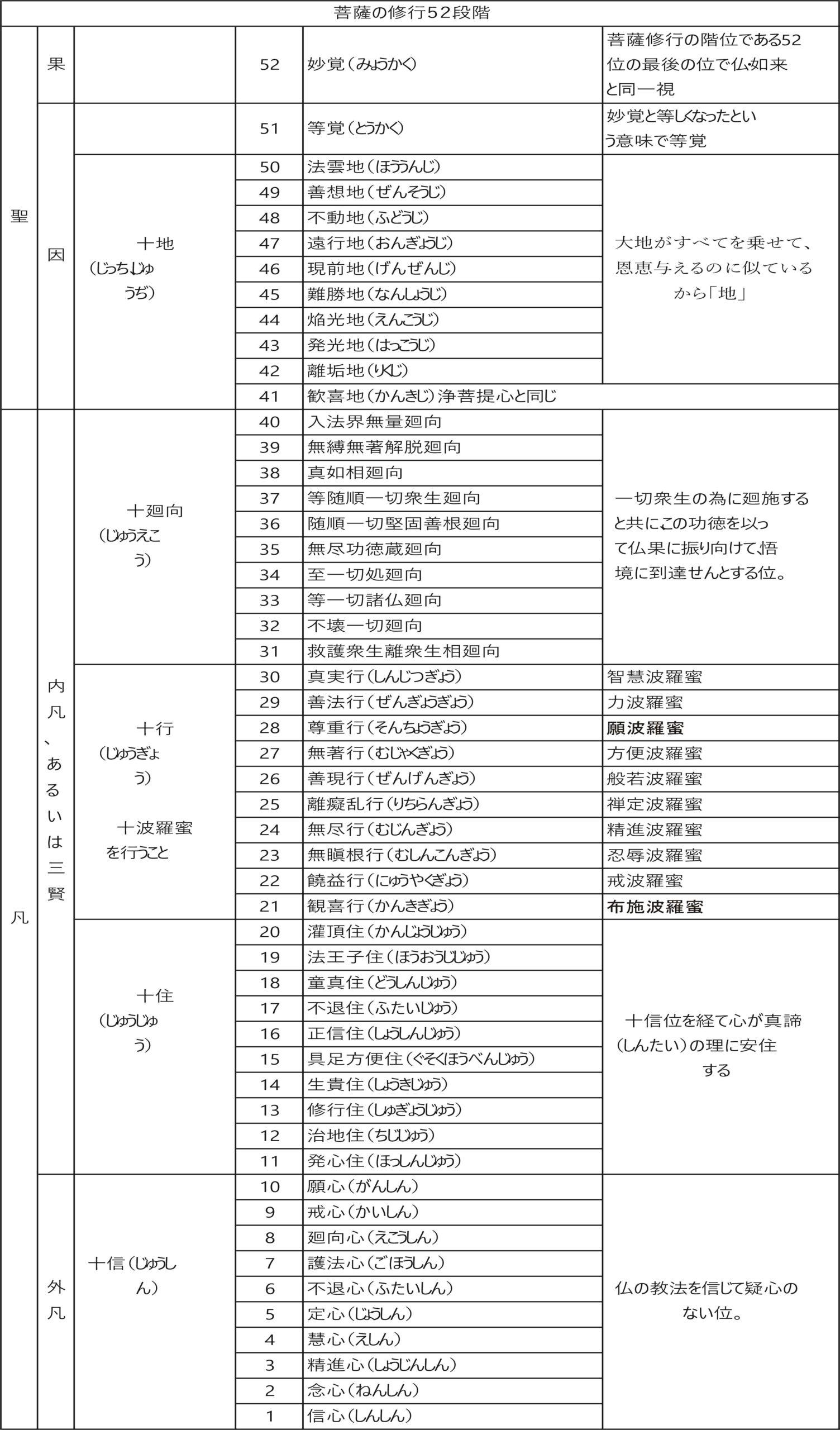

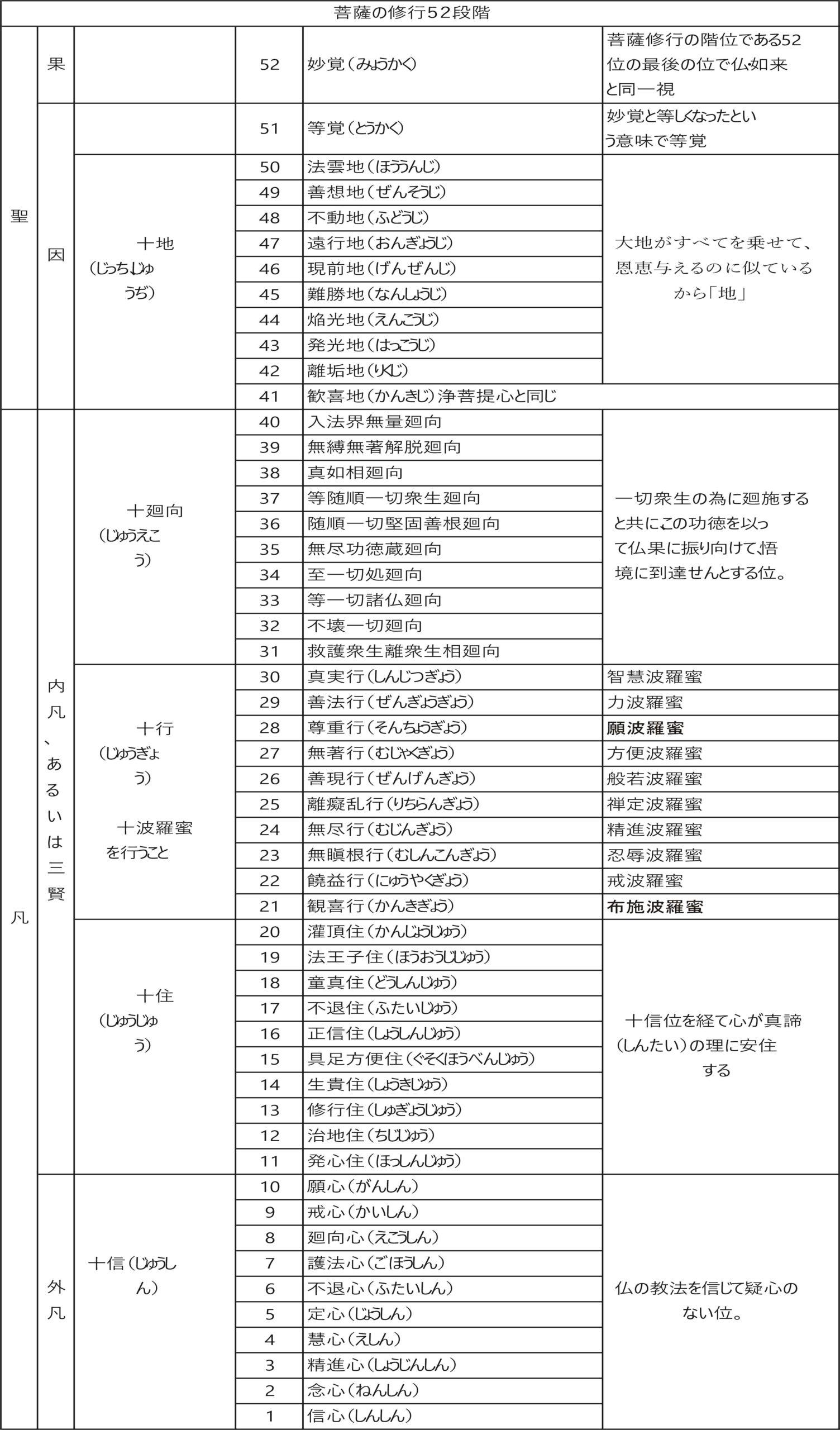

「菩薩の修行五十二段階」の一覧表も作ったので参考ください↓

1、歓喜地(かんきじ)

世間を超えた出世間に入って喜ぶ境地

2,離垢地(りくじ)

汚れを離れていく

3,発光地(ほっこうじ)

自己から不動の智慧が光のように生じる

4,焔慧地(えんねじ)

光の智慧がより燃え盛る意味あい。

5,難勝地(なんしょうじ)

打ち負かされるのは非常に難しい境地

6,現前地(げんぜんじ)

「直面している境地」で大きな峠と解説

欲界・色界・無色界の三界唯心

三界のこころの世界がわかる境地

7,遠行地(おんぎょうじ)

「遠くまで行く境地」

菩薩は「無功用に、思慮を離れ分別を離れて、これまでの行を完成すべき」と決意して努力する。

8,不動地(ふどうじ)

「最も困難な境地」

遠行地から不動地の峠が一番越えがたいと強調される。

自己のはからいで生きるのをすて、仏のはからいや智慧によって動かされていく。いわゆる無功用の生きかたの境地

9,善慧地(ぜんねじ)

「善意を持てる境地」、

この境地で一毛端処(一本の毛のはじっこのところ)に無数の如来がいて、無数の衆生に説法している。

量子力学の素粒子が極小のひもだと考える理論の「超ひも理論」みたいと思いました!

仏教で説かれている内容と、

現代の科学や心理学で言われてることに共通点があったりするので、

華厳経が単なる作り話ではないのだなぁ~。とも感じたりしています。

量子力学では、「目に見えてる世界は4%で、残り96%は見えていない世界」

と聞いたことがあります。自分が見えてるのはほんの一部だけなので、

見えない世界や信じられない世界も、なるべく理解できるように考える習慣にしています。

10,法雲地(ほううんじ)

「法の雲の境地」

菩薩は灌頂地に至ると言われる。

灌頂は頭の上に一切智智の水を灌ぐこと。

大法の雲を受けって保持する。

そして、

華厳経ではすべてを説き終わった後に、そこからまた始まっていく、無限の仏道が説かれる。

と十地品の解説が終わります。

ねぇぼーさん!法華経の薬草譬喩品にでてくる、「如来は雲のように、法の雨を平等に注ぎます。」に似ているね!

えん坊!ほんとそっくりだね!このお経のサンスクリット語版に、「盲目の男と薬の譬喩」の面白いたとえも出てくるね!是非みてくださいね!

そして、次に、

■「入法界品」(にゅうほつかいほん)

「入法界品」のもとの言葉はガンダ・ヴューハ、「飾りの表示」の意味、

華厳の「厳」が「飾り」の意味。

華厳経の最後の品で、

善財少年(ぜんざいしょうねん)が文殊菩薩の勧めで、

道を求めて53人の善知識に教えを受けていく求法物語。

53人の善知識の内訳

・菩薩4人

・男性出家者の比丘5人

・女性出家者の比丘尼1人

・在俗の女性信者4人

・バラモン2人

・出家の外道1人

・仙人1人

・神々11人

・国王2人

・長者10人

・医者1人

・船大工1人

・夫人2人

・女人1人

・少年4人

・少女3人

■51番目に弥勒菩薩のところに行く

菩提心は一切諸仏の種である。と

弥勒菩薩は菩提心の大事さを説かれた。

仏道は菩提心から始まるので、菩提心の大事さを教えている。

楼観の門がひらき、少年は中にはいり荘厳の情景をみて歓喜して柔軟となり、

■52番目の文殊菩薩をたずねる。

文殊菩薩は信心の大事さを改めて説く

■53番目

普賢菩薩を尋ねる。

少年に「普賢菩薩の清浄な法身を観察しなさい」と伝える。

経典の最初に普賢菩薩が、

毘盧遮那仏の本願力に催されて一切如来浄蔵三昧に入り、

そして出定して華厳経を説き始めている。

毘盧遮那仏に包括されている教えを表現して説かれている。

と解説されています。

最後に、

仏の法身を信じて、疑うことがなければ、すみやかに究極のさとりの目覚めに到達して仏と等しくなろうであろう。と少年に伝えている。

さらに法を求めていく新しい門出となっているふうに理解することができると思うと解説されている。

■華厳宗について

・中国では、杜順(とじゅん)が初祖 557-640

・日本では、743年「大仏建立10月15日」

聖武天皇が奈良の東大寺に毘盧遮那仏の仏像が造られる。

現在でも「華厳宗大本山」東大寺

参考にした本について

春秋社【スタディーズ華厳経】著者:玉城康四郎先生

話口調で講座を聞いているような感覚で読めますが、

華厳経の内容の把握というより、華厳経の世界観がわかる本です。

■くわしく知りたい方は、全訳のこちらをどうぞ!↓

原始仏典の成道のエピソード「聖求経」

中部経典「聖求経」に成道のエピソードが少し載っています!ブッダが何を求めて成道していたのかもわかりますよ!是非見比べてみてくださいね!いろんな気づきに繋がりますよ!

■大日経はこちら