この密教の図解は、

密教がどんな教えなのか?なぜ秘密の教え?時代でどう変化した?

などを理解するために、

- 時代の流れ、時代の経典や、マンダラ、梵字について

- 日本の真言密教について

- 修行方法、秘術・秘法について、

などを下記に紹介する、「参考文献」で読んだことを、

大まかにわかりやすくまとめて説明していきます。

参考にした本は下記に紹介しておきます

図解を3つに分けて説明します。別で「大日経」と「金剛頂経」もほぐし読みにして、

「原始仏典のブッダの教え」や「法華経」を通じて感じた共通点なども、

個人的な見解や所感として紹介もしていきます!

また、学習が深まれば追記もしていきますね!

目次 クリックでジャンプ

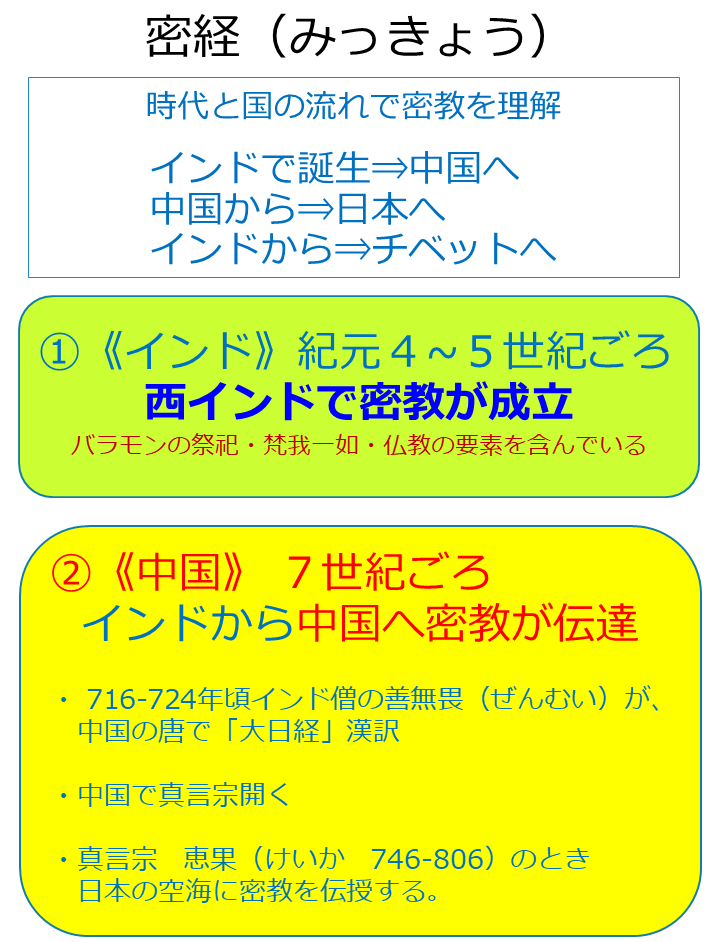

密教とは?わかりやすく時代の流れで理解する!

密教の誕生は西インド

【インド】

■紀元4~5世紀ごろ西インドで密教が成立。

バラモンの祭祀・梵我一如・仏教の要素を含んでいる。

紀元4~5世紀となれば、

インドではすでにヒンドゥー教が成立している時期に密教が誕生していますね。

インドから中国に密教が伝播

【中国】

■7世紀頃 中国に密教が伝播

・インドの僧、善無畏(ぜんむい)が80才のときに

中国の唐で弟子の一行(いちぎょう)と、

密教の経典「大日経」漢訳

中国で真言密教を開く

・長安の青龍寺で、

真言密教第七祖「恵果(けいか・746-806)」が、

遣唐使で来ていた日本の「空海」に灌頂する。

「大日経」など体系化された密教を伝授する。

中国から日本に密教が伝播

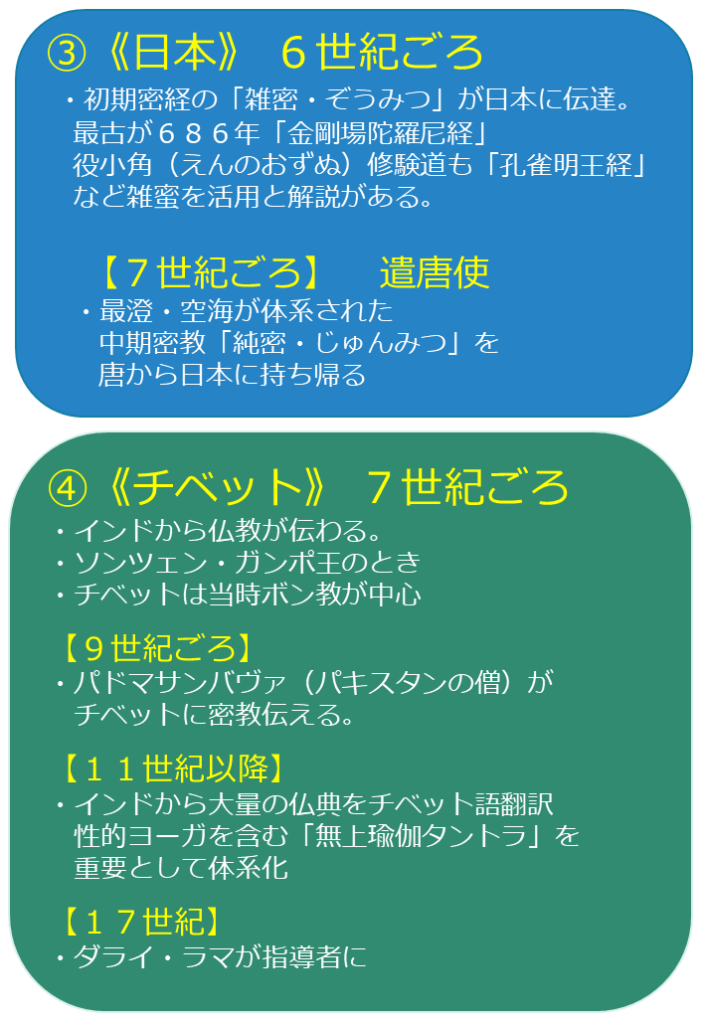

【日本】

・630年ごろから遣唐使が始まる。

そして、

■805年に最澄・806年には空海が

体系された

中期密教「純密・じゅんみつ」を

唐から日本に持ち帰る

しかし、

初期密経の「雑蜜(ぞうみつ)・古密教(こみっきょう)」は、

すでに、日本に伝達されていた。

最古が686年「金剛場陀羅尼経」と解説あり。

役行者(えんのぎょうしゃ=役小角・えんのおずぬ)ら修験道も、

「孔雀明王経」など雑蜜を活用していた。

それもそのはず、

陀羅尼やマントラは、「法華経」ですでに登場

【法華経の成立は1世紀ごろ】

秘密の教えの密教は、

真言(しんごん)のマントラや、陀羅尼(だらに)を唱えたりするのですが、

1世紀ごろに成立している「法華経」で、

すでに真言や陀羅尼は登場しています。↓

な~んだ!法華経ですでに密教の元となる陀羅尼や神呪が登場していたんだね!

615年に聖徳太子が三経義疏の一つで、「法華経」の注釈を書いています。

このころの密教を雑蜜(ぞうみつ)、古密教(こみっきょう)と呼んで区別されています。

中国でもすでに古密教の陀羅尼・真言が存在していた。

そして、

時代と共に、国と国との交流が盛んになっていき、

インドから中国に密教が伝播した7世紀に、

密教はインドからチベットにも伝播していきます。

インドからチベットに、7世紀に仏教が伝わり、9世紀に密教が伝わる。

【チベット】

■ 7世紀ごろ

ソンツェン・ガンポ王のとき、

インドから仏教が伝わる。

チベットは当時ボン教が中心

そして、

■9世紀ごろ

パドマサンバヴァ(パキスタンの僧)が密教伝える。

■11世紀以降

インドから大量の仏典をチベット語翻訳

性的ヨーガを含む「無上瑜伽タントラ」重要として体系化

■17世紀~

ダライ・ラマが指導者になる。

密教は「時代と国」が変わるごとに変容していっているのがわかります。

次は年代で整理してみます。

4世紀ごろ密教が成立した以前に、

すでに雑蜜・古密教があったり、

いろんな用語や教えがでてくるので、

改めて、年表で確認して、

密教の実体を理解していきましょう!

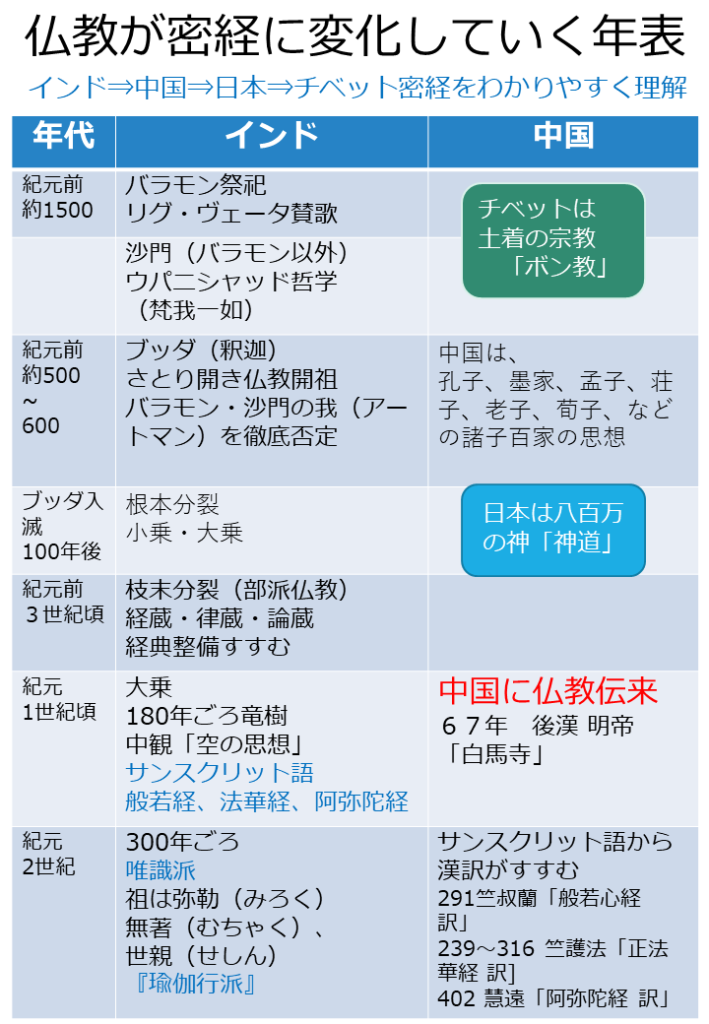

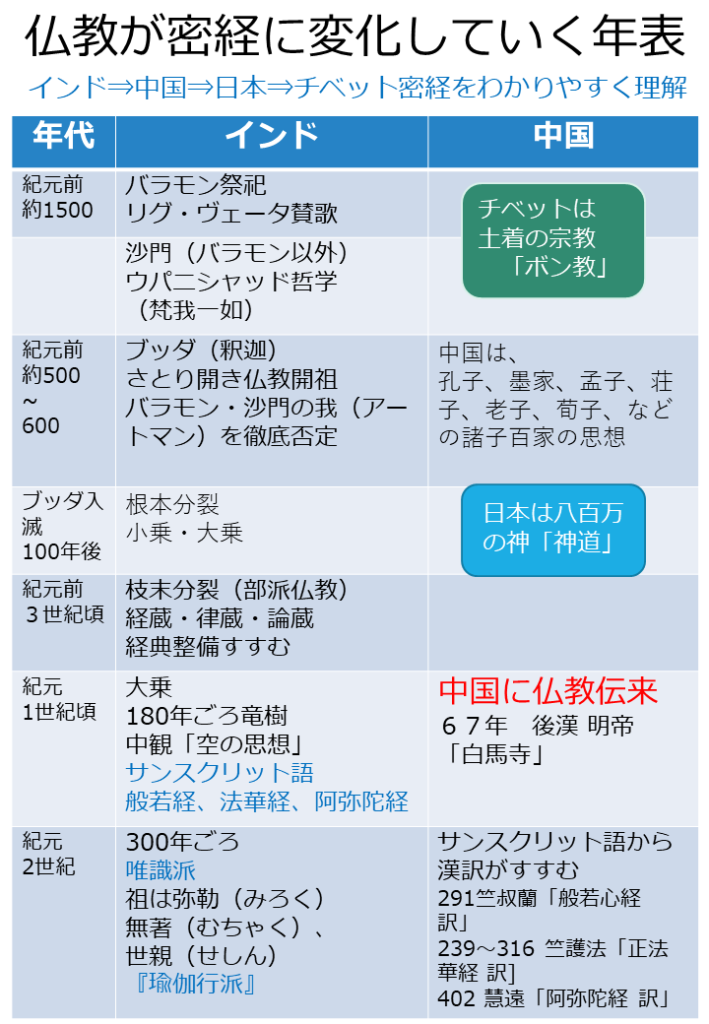

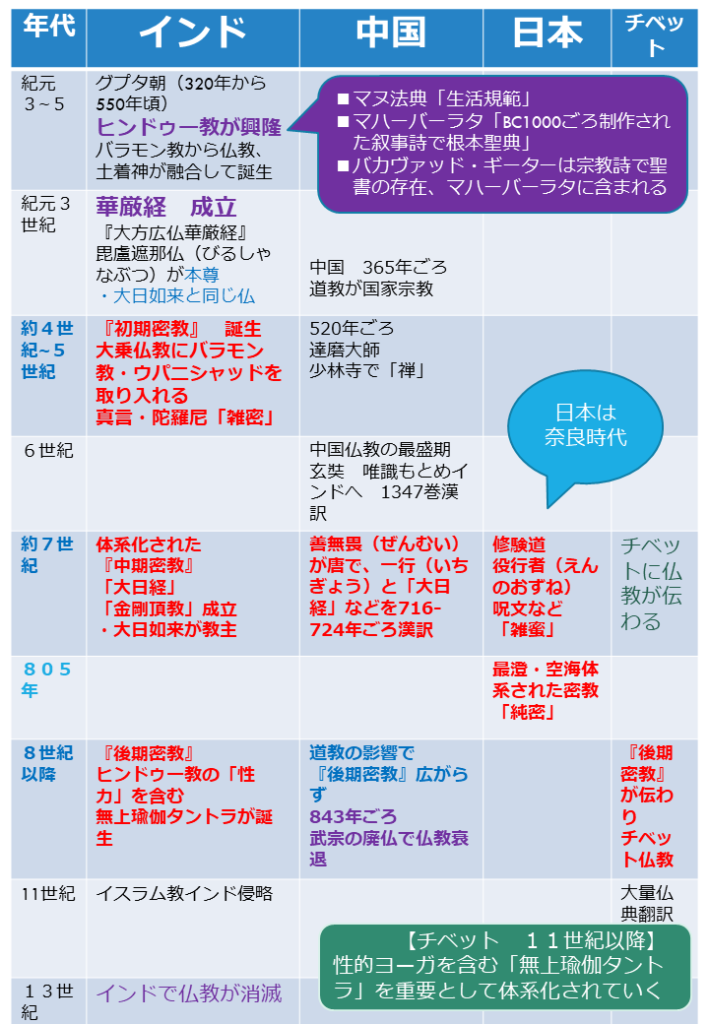

仏教が密教に変化していく年表

【時代の流れで理解する】

時代の流れをみて、

仏教から変化して密教が成立するのを、

大まかに把握していきます。

時代ごとの仏教の変化から密教の成立

■1世紀ごろ

上座部仏教の声聞・縁覚に対抗して、

大乗仏教から「法華経」が誕生する。

そこに、

150年の間に、陀羅尼(だらに)や神呪(しんじゅ)が付け足される。

これらも雑蜜(ぞうみつ)の古密教です。

そして、

■3世紀ごろ

インドでヒンドゥー教(祭祀のバラモン教の影響を受けている。)が誕生する、

その時期に、

「華厳経(けごんきょう)」も成立する。

611年聖徳太子は三経義疏の、「勝鬘経義疏」で華厳経の十地品の第八地菩薩のことも書いていると解説されています。華厳経も簡単に紹介しています!是非見てください!

「法華経」、「勝鬘経」、「維摩経」の解説書で三経義疏だね!

この時期に作られた密教は、陀羅尼・神呪の

「雑蜜・古密教の初期密教」だったけど、

華厳経の影響を受けて、

■7世紀ごろ

「大日経・だいにちきょう」と、

「金剛頂経・こんごうちょうきょう」が誕生する。

新たにマンダラなどが整備された密教

「純密の中期密教」が誕生。

そして、

■8世紀ごろ

ヒンドゥー教の「性力」を含む

無上瑜伽タントラの

「後期密教」がインドで誕生、

そして、

■9世紀ごろ

インドからチベットに密教が伝わっていく。

チベットでは11世紀ごろに、

性的ヨーガを含む「無上瑜伽タントラ」を重要として体系化

《参考》この時期、海を渡って文化と共にインドネシアにも密教が伝達した時期もありました。

インドネシアのボロブドゥール寺院も密教的な宇宙観を象徴した立体マンダラ造りと言われたりします。

上からみたボロブドゥール寺院↓

さらに、

■12世紀ごろ

モンゴル帝国にチベット密教が伝わり、国教に等しい扱いを受ける。

こうして年表でみると、密教は1000年かけて国をまたいで、

陀羅尼からマンダラ、そして、性的ヨーガと変化していったのがわかりますね!

では次に、

初期密教と中期密教、後期密教での教義の違いを見てみましょう。

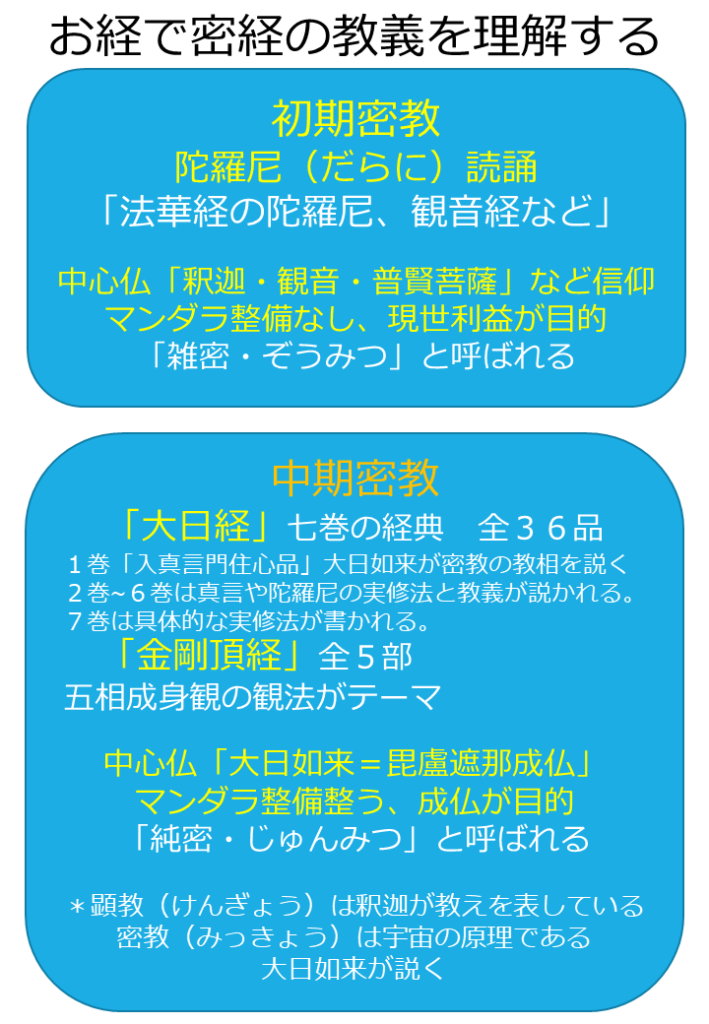

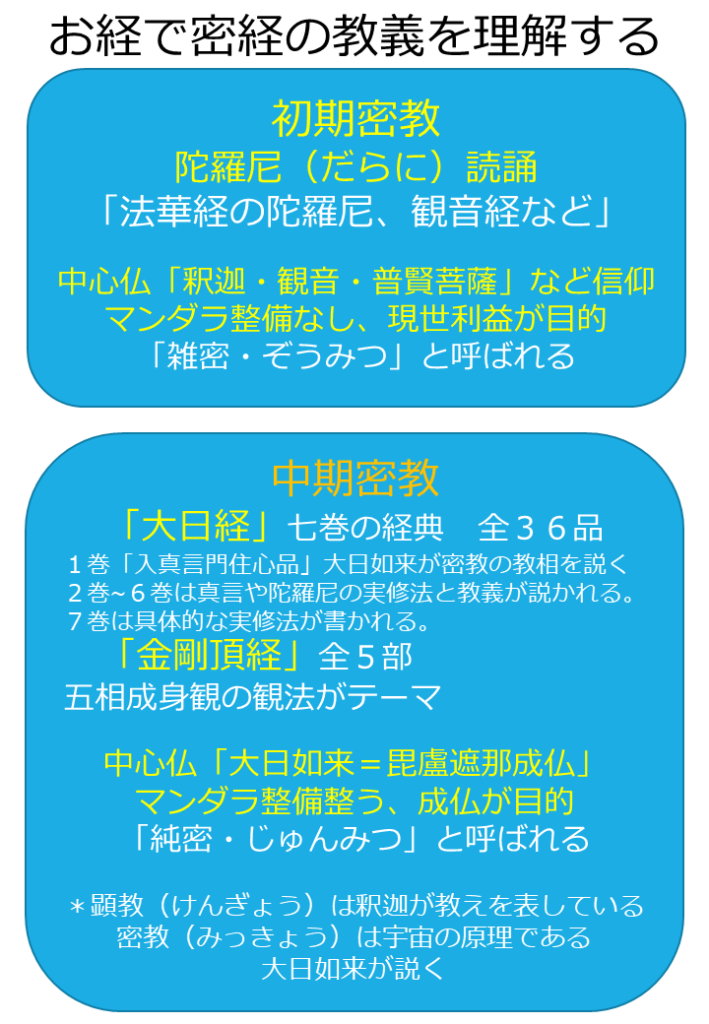

時代ごとの密教の教義の違いを理解する

初期・中期・後期の違いを

簡単に見ていきましょう。

初期密教 4~5世紀ごろ

《初期密教の主な内容》

陀羅尼(だらに)読誦

「法華経の陀羅尼経、普賢菩薩勧発品」などで、

すでに真言・陀羅尼はでてきている。

・中心仏「釈迦・観音・普賢菩薩」など信仰

・マンダラ整備なし、現世利益が目的

・「雑密・ぞうみつ・古密教」と呼ばれる

初期密教の成立は4~5世紀(3~7世紀)と解説されていますが、

1世紀ごろの「法華経」で、すでに陀羅尼や神呪の雑蜜・古密教ができています。

法華経の最後28品に普賢菩薩が登場して陀羅尼を唱えています。↓

日本では、平安時代の空海が密教を持ち帰ったイメージあったのですが、

天平時代(7世紀ごろ)にはすでに、

十一面観音、千手観音、如意輪観音、孔雀明王などの仏の前で陀羅尼を

さかんに唱えられていたみたいです。

山林修行者の修験道の役小角(えんのおづぬ)も、

密教の陀羅尼を活用していたと言われています。

そして、

3世紀頃、宇宙そのものの仏である、

毘盧遮那仏が登場した「華厳経」が成立する。

その華厳経の影響を受けて、

中期密教は体系化されていきます。

中期密教 7世紀ごろ

《中期密教の主な内容》

・思想的に体系化された密教の経典が成立する

・中心仏は「大日如来(だいにちにょらい)=毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)」

和歌山の高野山の大日如来さんと、

奈良の大仏さんの毘盧遮那仏さんは

同じ仏さんなんだね!

奈良の大仏さんは、「華厳経」の毘盧遮那仏がモデル

高野山の大日如来は、「大日経」「金剛頂経」の毘盧遮那仏がモデル

毘盧遮那仏も大日如来も同じ仏とされています。

・マンダラの整備が整う

・成仏が目的

・「純密・じゅんみつ」と呼ばれる

〈顕教と密教のちがい〉

*顕教(けんぎょう)は釈迦が教えを表している

*密教(みっきょう)は宇宙の原理(法身仏・ほっしんぶつ)である、大日如来が説く

《三身(さんしん)》

大乗仏教における、仏の3種類の身のあり方

・法身仏(ほっしんぶつ) 、宇宙の真理そのものの仏、毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)

・報身仏(ほうじんぶつ) 、修行して成仏した仏、阿弥陀仏(あみだぶつ)

・応身仏(おうじんぶつ)、実在のさとりを得た仏、お釈迦さま(ブッダのこと)

次に、

体系化された密教の経典を見てみましょう。

中期密教の主な3つの経典

①「大日経」(だいにちきょう)

「大日経」(だいにちきょう)は

全7巻の経典 全36品

正式名称は「大毘盧遮那成仏神変加持経」(だいびるしゃなじんぺんかじきょう)

7世紀ごろ、インドで成立したと考えらえている。

インドの僧「善無畏・ぜんむい・シュバカラシンハ」が

724年、唐で弟子の一行(いちぎょう)と漢訳したとされています。

《大日経の内容》

【1巻~6巻】

第1品「入真言門住心品」で、大日如来が「密教の教相」を説く

【第2品~31品】

「マンダラの建立方法など」や「真言や陀羅尼の実修法」が説かれる。

上記みたいに、別で「ほぐし読み」にして紹介していきます。

ここまでは、大日如来が教説している内容でお経です。

【7巻】

この7巻は、後世に1巻~6巻の教えを受け継いだ人が解説している解説書です。

1品~5品で、具体的な実修法が書かれています。

そして、

大日経の次に成立したお経が、

②「金剛頂経」(こんごうちょうきょう)

「金剛頂経」(こんごうちょうきょう)は

全3巻の経典 全5品

《本来はたくさんある経典》

本来は、十八会(じゅうはちえ)のたくさんある経典の総称といわれているが、

実際には、最初の「初会(しょえ)」の場面しか経典として残っていない。

その「初会の経典」を、不空(ふくう)が抜粋して漢訳したのが、

「金剛頂一切如来真実摂大乗現証大教王経」

(こんごうちょういっさいにょらいしんじつしょうだいじょうげんしょうだいきょうおうぎょう)の

全3巻の5品からなる経典で、

真言宗で「金剛頂経」と呼ばれているお経です。

《内容》

「五相成身観・ごそうじょうしんかん」の観法がテーマ

1、通達菩提心(つうたつぼだいしん)

⇒自分の身体は月輪(がちりん)のように清浄であると知る。

2、修菩提心(しゅぼだいしん)

⇒さらにその理解を深める。

3、成金剛心(じょうこんごうしん)

⇒心の月輪に五鈷杵(ごこしょ)を想う。

4、証金剛心(しょうこんごうしん)

⇒自身が如来と同体であることを体得する。

5、仏身円満(ぶつしんえんまん)

⇒自身はすべて如来の特性をそなえた仏身であると観想し、仏そのものであると自覚を確固たるものにする。

この観法で達成した境地をマンダラで表したのが、

金剛界マンダラです。

③「理趣経」(りしゅきょう)

《単一の経典ではなく、同じ思想の経典郡の総称》

「般若経」を母体に、「金剛頂経」の影響を受けて、密教経典と発展したと言われています。

一般には、

不空(ふくう)が763年~771年に漢訳した

「大楽金剛不空真実三昧耶経 般若波羅蜜多理趣品」

(だいらくこんごうふくうしんじつさんまやきょう はんにゃはらみたりしゅぼん)

全1巻のことです。

《内容》

絶対的な現実を肯定する「大楽の思想」

さとりにいたり、すべてを空とみたとき、現実にある欲望も何もかもが本質的に清らかな「自性清浄」(じしょうしょうじょう)であるという教え。

真実の智慧(般若)への道すじ(理趣)を示す経典で、

17の法門に分けて説かれています。

第一「大楽の法門」で、

教主の大日如来が『他化自在天・たけじざいてん』になって教説し、

あらゆるものが本質的に清浄であると、

男女の性愛を17のたとえで上げていく。

「十七清浄句」(じゅうしちせいじょうく)

欲望を否定するのではなく、それを他者の幸福とさとりへと昇華させようと主張する。

最後に「百字の偈」で終わる。

ちなみに、ヒンドゥー教の「性力」を含む

「無上瑜伽タントラ」が誕生したのも 8世紀ごろで、理趣経の成立時期と重なります。

不空がこの理趣経を注釈したのが「理趣釈経」で、

空海さんは最澄さんに貸すのを断った注釈書です。

ちなみに、

理趣経にでてくる、他化自在天は、

原始仏典1経「梵網経」の間違った見解の

「一部常住一部無常論」の四つの説の2番目にでてきていますよ!

キッダーパドーシカ天人(遊びによって汚れる者、瞑想の境地の空居天の他化自在天)

《他化自在天・たけじざいてんについて》

他化自在天がでてくる原始仏典 第一経の「梵網経」↓

そして、

他化自在天が住んでいる場所の、

瞑想の境地の空居天の場所はこちら↓

欲界の6、他化自在天(たけじざいてん、パラニンミタ・ヴァッサヴァッティ)

そうです、欲界なんですね!

こうしてみると、お経ってほんとによく出来ていますね!

他化自在天(キッダーパドーシカ天人「遊びによって汚れる者」)は欲界での教えを説いているのかもしれないですね!

原始仏典でブッダが教える境地はもっともっと上の境地なんだね!

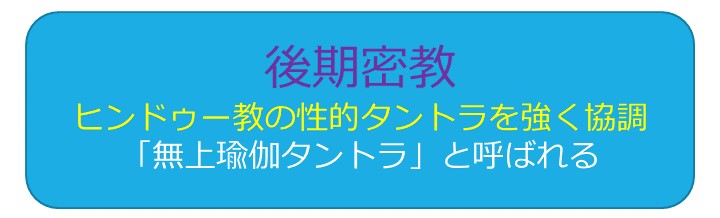

後期密教 8世紀以降

《後期密教の主な内容》

ヒンドゥー教の性的タントラを強く協調

「無上瑜伽タントラ(むじょうゆが)」を重要として体系化

無上瑜伽タントラとは、

8世紀後半以降に作られたインド後期密教経典群のチベット仏教における総称です。

以上が、

おおまかでしたが、初期・中期・後期密教です。

ねぇ、ぼーさん。空海さんも密教だよね?どれになるの?

えん坊、すごいね!空海さんの密教は、中期密教だけど、

空海さん「オリジナルの教義」の展開もみられるんだよ!

タントラの説明はあとにして、

では次に、

日本の密教で空海さんが体系化した「真言密教」を見てみましょう。

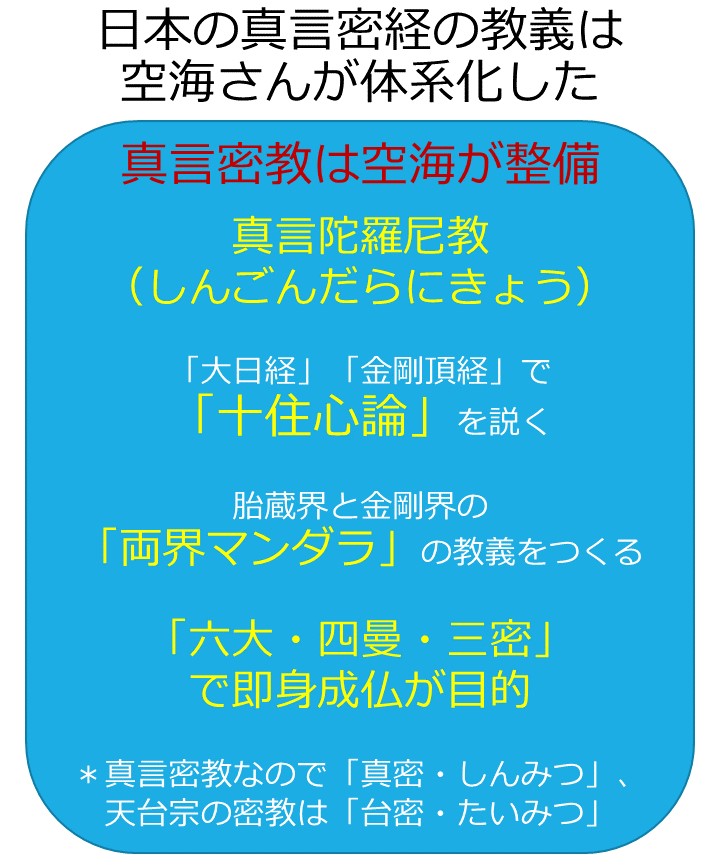

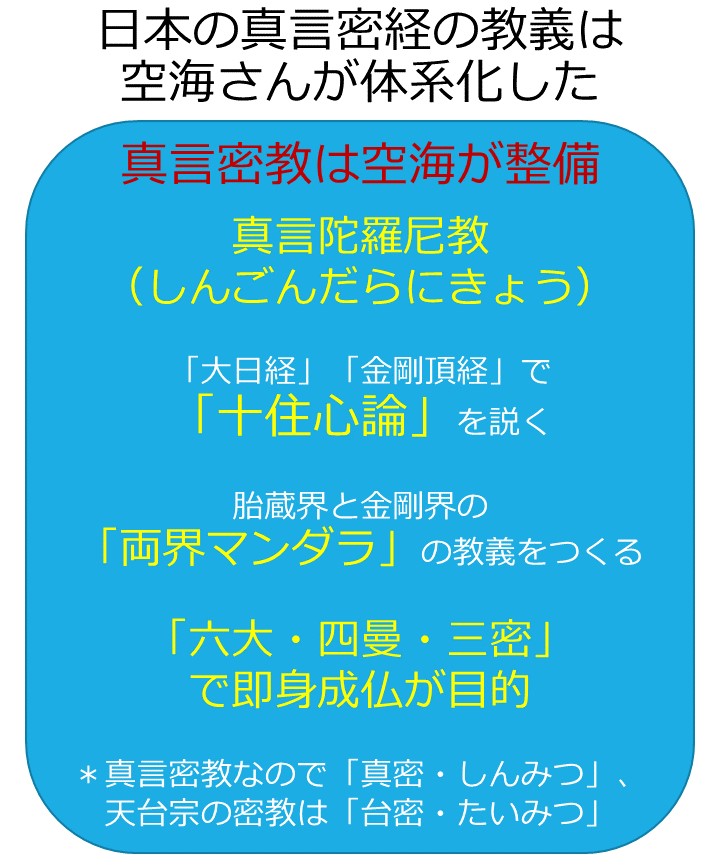

日本で体系化した空海の「真言密教」

《日本の真言密教について》

日本の真言密教は空海が整備して体系化した、

真言陀羅尼教(しんごんだらにきょう)

とも呼ばれます。

《主な教義》

■「十住心論」(じゅうじゅうしんろん)

密教の経典「大日経」と「金剛頂経」で「十住心論」を説く教義

そして、

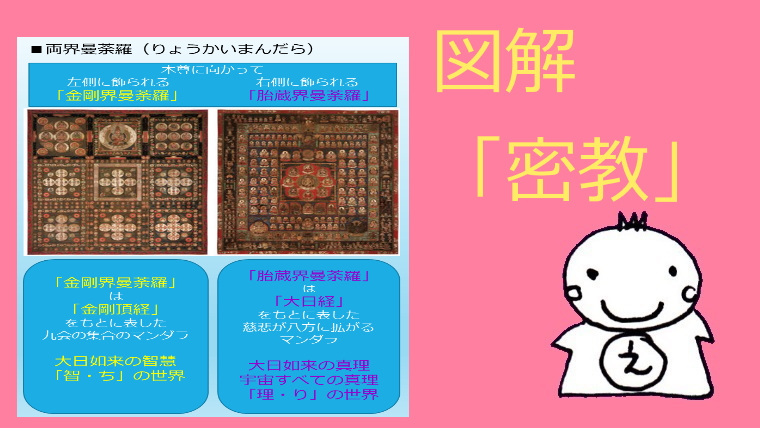

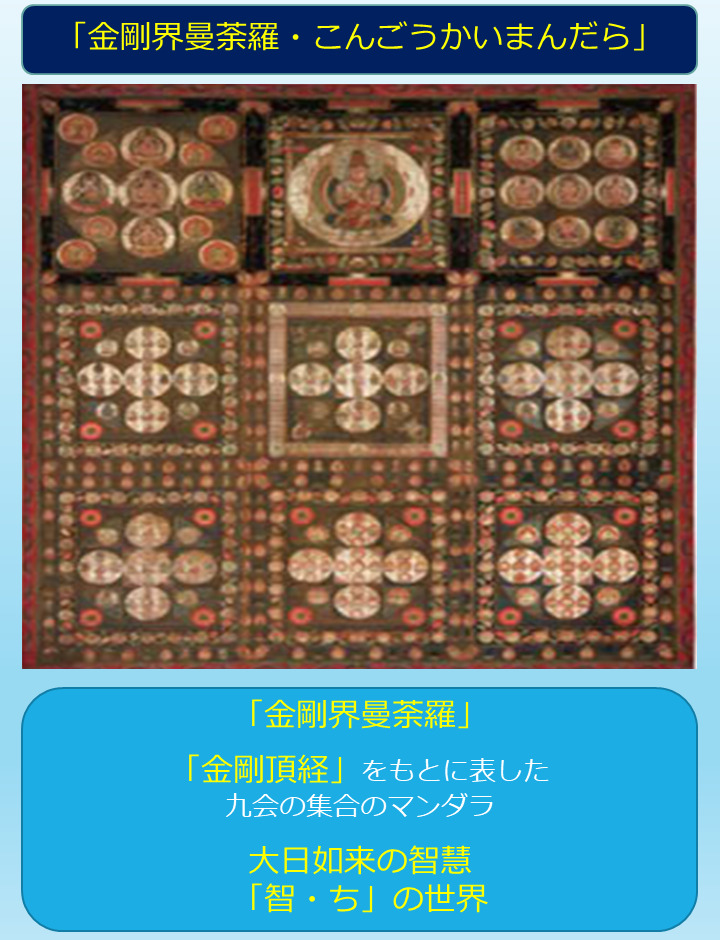

■両界マンダラ

「大日経」をもとにして表現した「胎蔵界マンダラ」と

「金剛頂経」をもとにして表現した「金剛界マンダラ」の

「両界マンダラ」の教義や修行法をつくる。

■即身成仏

「六大(ろくだい)・四曼(しまん)・三密(さんみつ)」

で即身成仏が目的

空海さんの真言密教は、簡単ですが、図解で紹介しています!

〈日本の密教の台密と真密について〉

*真言密教なので「真密・しんみつ」、

*天台宗の密教は「台密・たいみつ」と区別されて呼ばれたりもします。

ぼーさん。呼び名が増えてややこしくなってきたね。

えん坊、ほんとだね。すこし名称を整理してみようか!

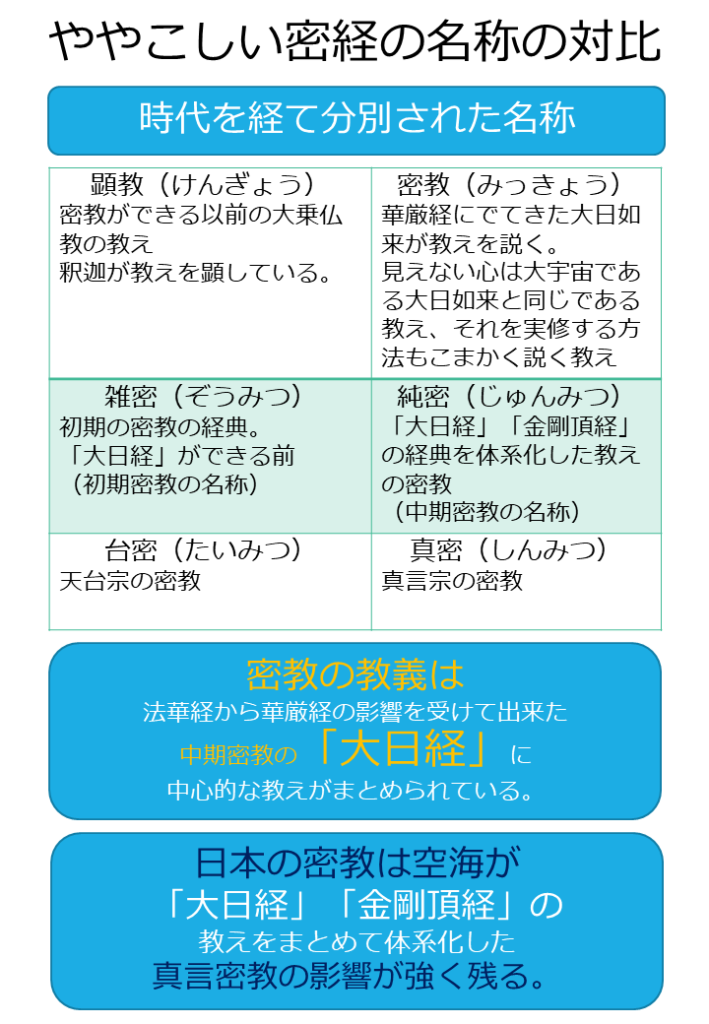

密教で表現される言葉を整理して見てみましょう。

密教の名称の意味を比べて理解する

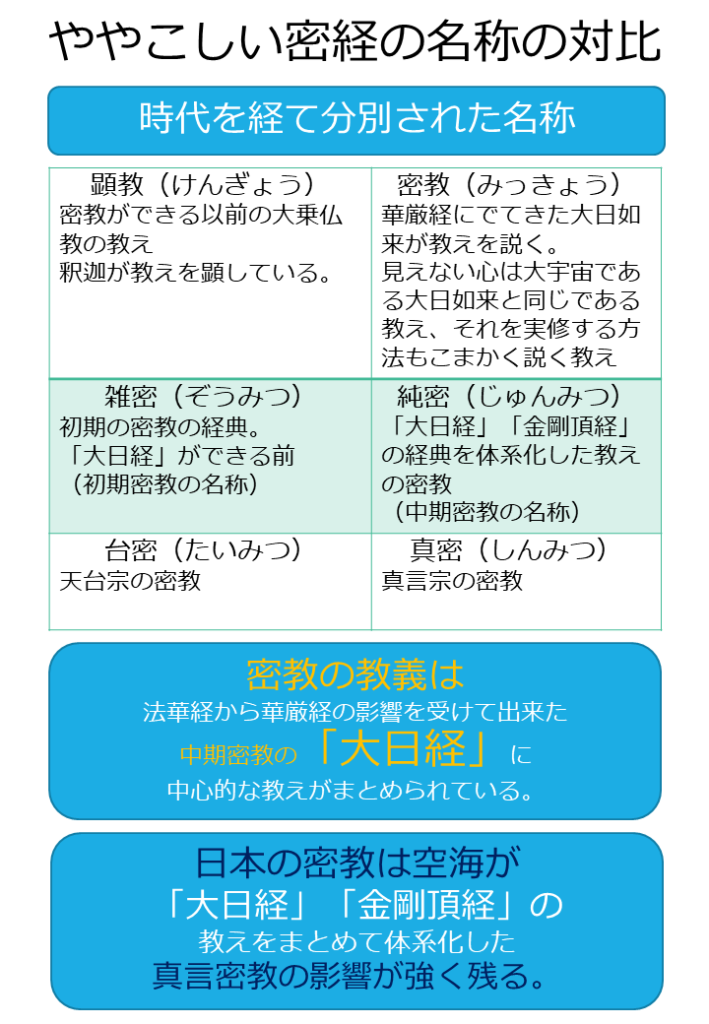

| 顕教(けんぎょう) 密教ができる以前の大乗仏教の教え 釈迦が教えを顕している。 | 密教(みっきょう) 華厳経にでてきた大日如来が教えを説く。 見えない心は大宇宙である大日如来と同じである教え、それを実修する方法もこまかく説く教え |

| 雑密(ぞうみつ) 初期の密教の経典。 「大日経」ができる前 (初期密教の名称) | 純密(じゅんみつ) 「大日経」「金剛頂経」の経典を 体系化した教えの密教 (中期密教の名称) |

| 台密(たいみつ) 天台宗の密教 | 真密(しんみつ) 真言宗の密教 |

密教の用語がちょっとづつわかってきたね!

でも、ぼーさん、肝心の秘密の教えがわからないよ!

えん坊、ほんとだね。

まずは、密教に欠かせない、

マンダラと梵字を簡単に理解してみよう!

次に、

マンダラについて見ていきましょう。

曼荼羅(マンダラ)について

■マンダラの意味

マンダ「本質・中心・心髄」で、

ラ「成就・所有」の意味

マンダラで「本質をもつもの」の意味

意訳で、「輪円具足」(りんねんぐそく)「完全な車輪のように万徳を備える」の意味

とも解説されています。

■マンダラの発生時期

7世紀ごろの中期密教で、マンダラが整備されていきます。

「大日経」と「金剛頂経」にマンダラの表現方法が説かれています。

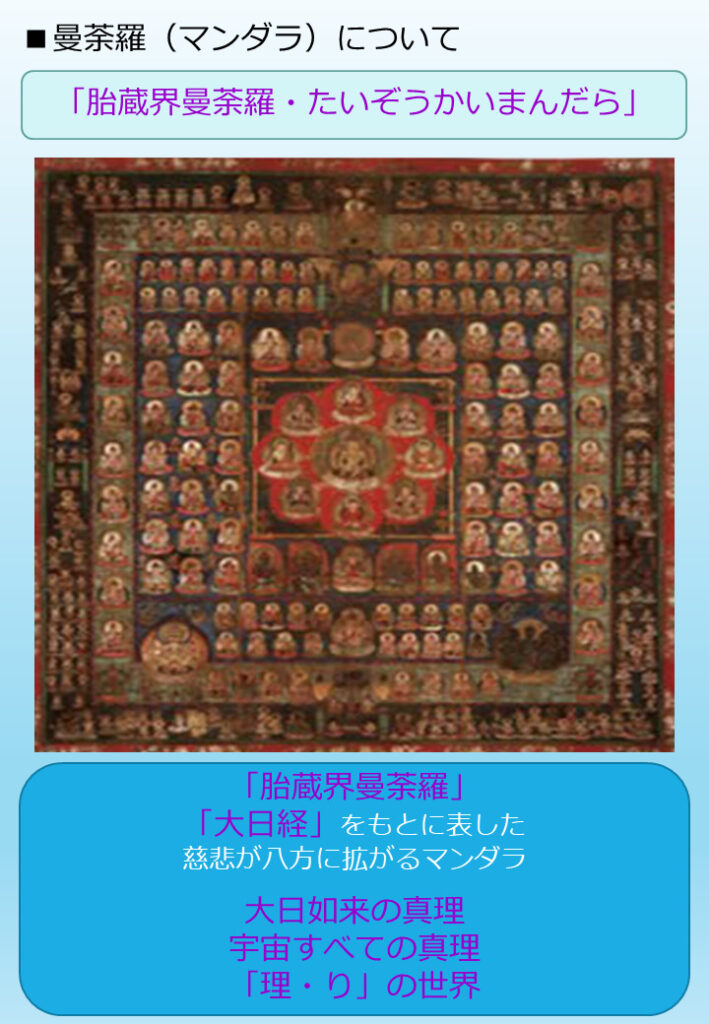

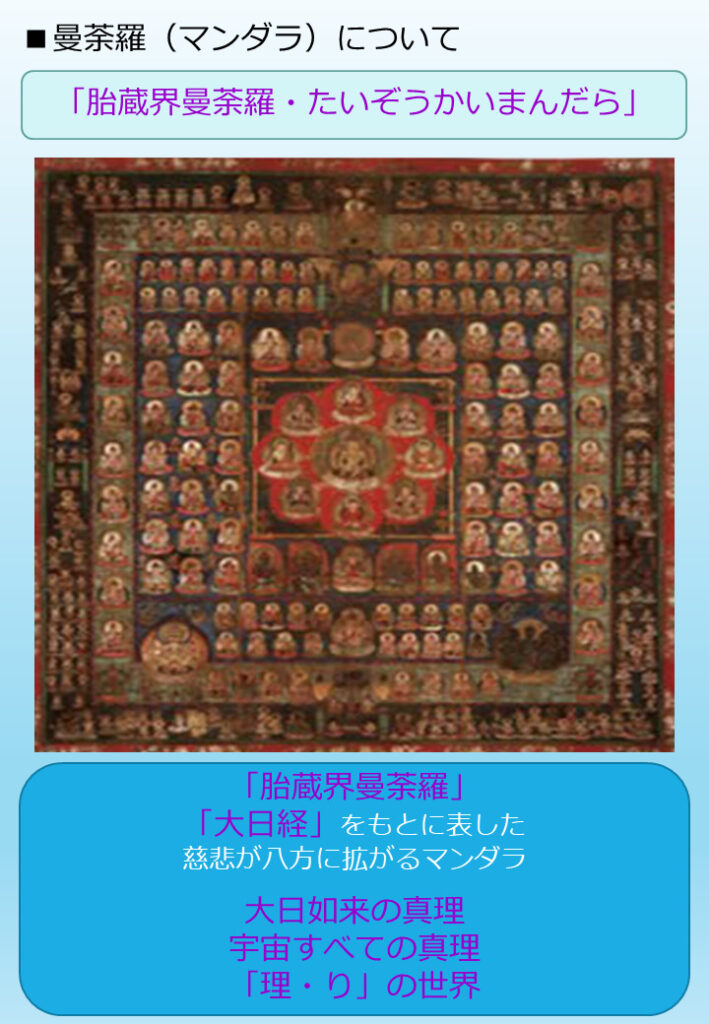

■胎蔵界曼荼羅(タイゾウカイマンダラ)について

■マハー・カルナー・ガルバ・コーサ・マンダラ「大悲胎蔵マンダラ」

大日如来が、マンダラに登場するすべての仏尊の姿に化身して表現されています。

「大日経」をもとにマンダラが表現されています。

第1品「入真言門住心品」で、大日如来が「密教の教相」を説く

第2品~31品は、「マンダラの建立方法など」や「真言や陀羅尼の実修法」は、

また「超ほぐし読み」で見ていきたいと思います。

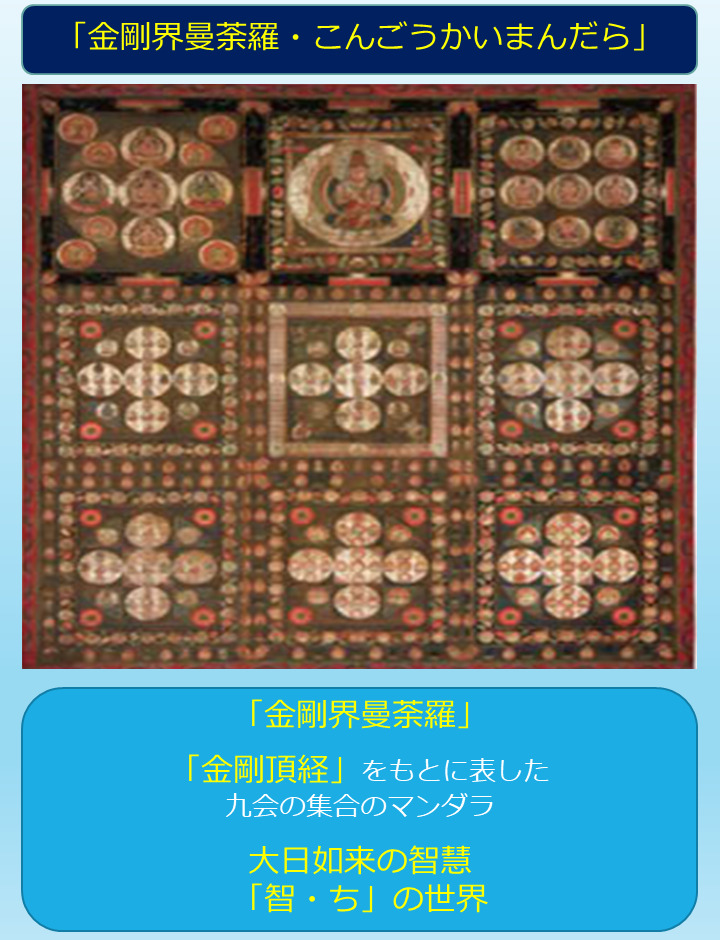

■金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)

「金剛頂経」の「五相成身観・ごそうじょうしんかん」の観法を達成した境地をマンダラで表したのが、金剛界マンダラと言われているので、こちらもまた「超ほぐし読み」で見ていきたいと思います。

次に、

梵字について見てみましょう。

梵字について

■梵字について

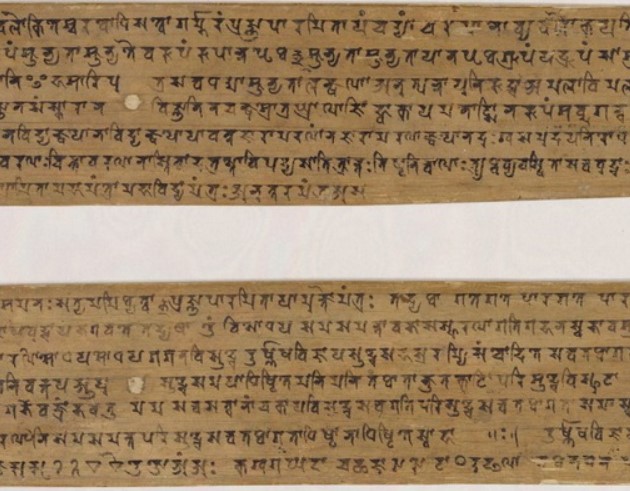

「梵字」(ぼんじ)はインドで生まれた「文字」(もじ)で、

サンスクリット語を表記する文字です。

サンスクリット語は漢訳で『梵語』(ぼんご)とも呼ばれています。

『梵語』を表す文字なので、 「梵字」と呼ばれます。

意訳で、サンスクリット語の起源であるブラーフミー文字が

「ブラフマー(梵天)の創造した文字」だから、梵字と言われたりします。

■サンスクリット語が盛んだった時期

西暦320年から550年頃のグプタ朝で公用語として使われています。

7世紀ごろには外交用語として広く使用されるようになっていきました。

サンスクリット語は左から右に書くので英語と同じ表記ですが、

漢訳されて縦書きで表現されるようになります。

密教では、聖なる文字として神秘性が増して、

一文字一文字に意味がこめられ、仏や菩薩を表すようになります。

そして、

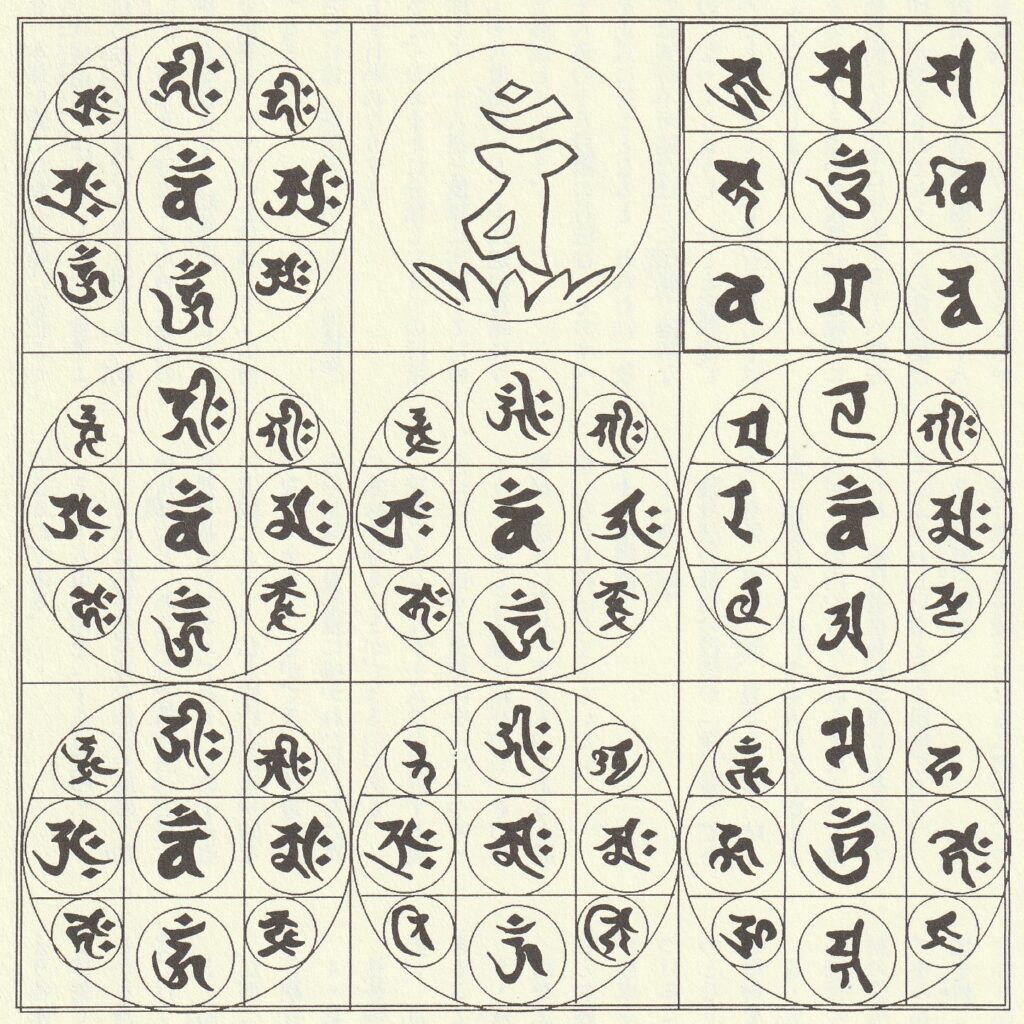

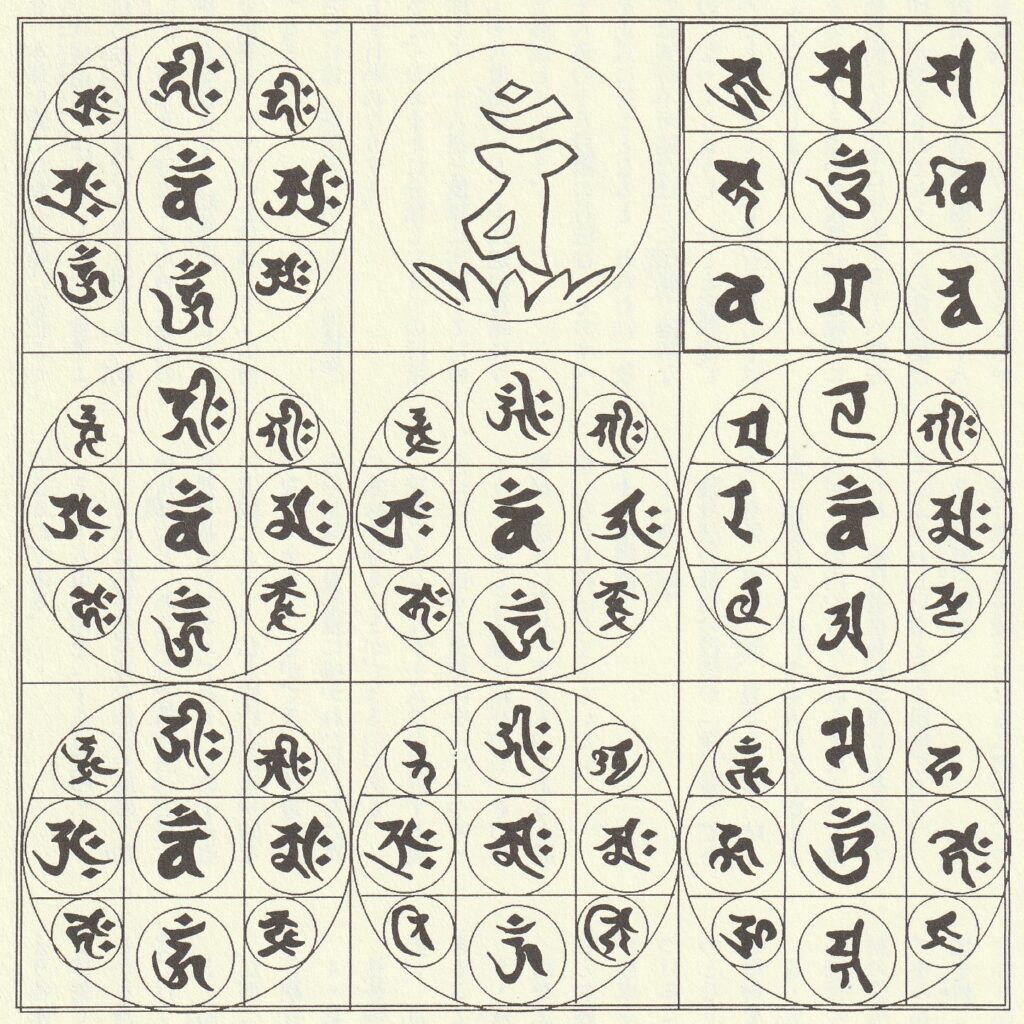

梵字でもマンダラを表していくようになります。

■金剛界字種マンダラ

密教では、曼荼羅を使った修法がたくさん開発されていきます。

梵字は仏さまで、釈迦様の教えを守護して、人々を救済する役目もあるから、

生まれた年に守護してくれる守護梵字もあるんだね!

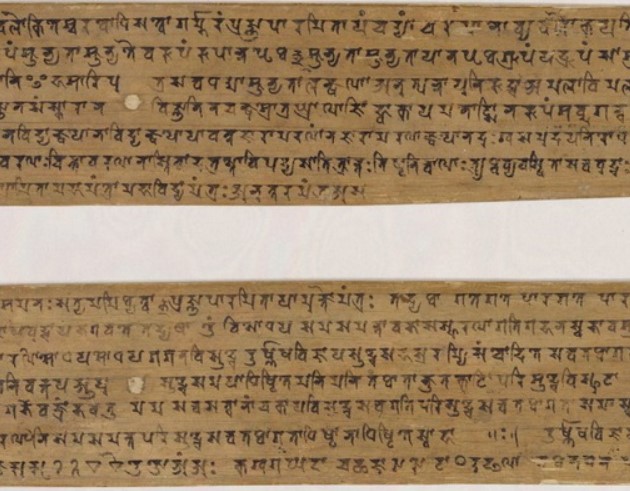

日本の最古の梵字は、

飛鳥時代に小野妹子が遣隋使で仏典を持ちかえってきた

「法隆寺貝葉梵本」(ほうりゅうじばいようぼんほん)みたいです。

紙ではなく、ターラ樹を乾燥させて書かれた、

「般若心経」と「仏頂尊勝陀羅尼」(ぶっちょうそんしょうだらに)の下の写真の写本です。

なんと、遣唐使より前なんですね!

また、

密教ではヒンドゥー教の「性力」を含んでいくようになります、

後期密教では、

「無上瑜伽タントラ(むじょうゆが)」として体系化していくので、

タントラも見ていきましょう。

「タントラについて」

■タントラのはじまりと意味

紀元前2800年のインダス文明からある言葉で、

「知識を広める」意味で

「自分に目覚めるための知識をすべて身に付ける」

と解説されています。

そして、

紀元3世紀にヒンズー教でタントラ修法となり、

紀元7世紀には仏教の密教でタントラ修法となっていきます。

タントラとは具体的にいうと、

■タントラの具体的なことが瑜伽(ゆが・ヨーガ)

タントラの具体的がことが

「ヨーガ」=軛(くびき)をつけることで「結合」すること

つまり、

「宇宙と結び繋がる」こととされています。

それは、

タントラとは「瞑想(ディヤーナ)」を発展させたことを指します。

■タントラの種類

タントラ修法者が行うヨーガには、

・智慧のヨーガ

・信仰のヨーガ

・行為のヨーガ

・心身統一のヨーガがあるとされています。

心身統一は正しく坐り、呼吸を整え、精神を安静にして目覚める「瞑想」のこと。

その際に、

自己に働きかけるために使う図形があります。

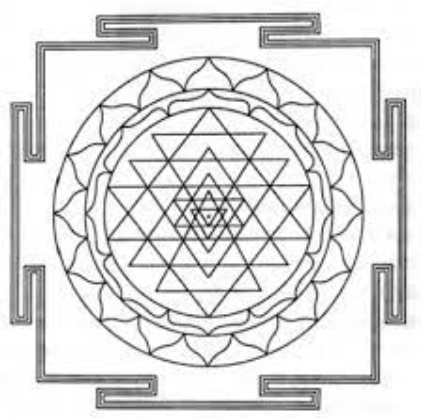

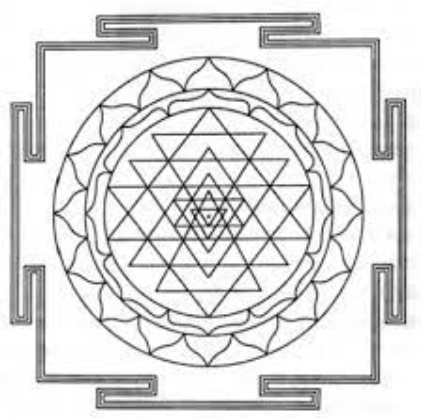

■タントラの「心身統一のヨーガで使う図形」

・ヒンズー教タントラ、ジャイナ教タントラでは、

「ヤントラ」(助け・道具の意味)で、

比較的単純な構造の図です。(画像はヒンズー教のシュリーヤントラ)

・仏教タントラの密教の場合は、

「マンダラ」(円・心髄の意味)で

仏たちの複雑な図形(画像は金剛界・胎蔵界のマンダラ)

■タントラの目的

タントラとは知識を広めるという意味の語で、

「自分に目覚めるための知識をすべて身に付ける」ことをさします。

それは自己の内部に神秘力を見つける方法として発展していきます。

このタントラを具体的に身に付けることがヨーガ(瞑想)の実践です。

ヨーガの意味は「軛(くびき)をつけること」、結合の意味なので、

宇宙の真理と自分とを結びつける実践方法となり、

密教でも修行方法が整えられていきます。

最後に、

なぜ「性的」かも見ていきましょう。

■タントラの性的解釈

タントラには原名にヒラニア・ガルバ「子宮・胎児・蔵」の意味がある。胎蔵界のマンダラは発芽を秘めた宇宙であり、すべてを包み込む大宇宙で、大いなる慈愛の空間で母性の力を示している。中心に大きな蓮華が描かれて、蓮華の中心に大日如来が鎮座して、大日如来のまわりに四如来知菩薩が配置されている。蓮華は女性の生殖器を表し、その真ん中に男性核の大日如来が鎮座するのでセックスに擬した構成。とも解釈されています。

西上青曜先生 「マンダラのすべて」より

タントラでは「秘術」や「性的」を追求した修行なども登場しますが、

ブッダの教えで判断すると、

「欲界」での過ごし方の追求方法と感じました。

ブッダの教えは「生老病死」の輪廻する「苦」の解決なので、

密教には、

「生きて過ごす欲界で、なにか特別な能力が得られる修行方法」

なのかもしれないですね。

また別で修行内容を見てみましょう。

密教で参考にしたおすすめの本

①「図解」マンダラのすべて PHP研究所 著者:西上西曜先生

この本は「マンダラ」の解説ですので、

密教に特化した内容ではないですが、

古代遺跡の円形から、ユングが描くマンダラ、西洋のバラの花、インドの蓮華の花、

いろんな角度からの解説がとても興味深くとてもおもしろい内容です。

マンダラの構成の解説も、図で細かく説明されていて、

「大日経」と照らし合わせた解説もされています。

が、

全体に、マンダラは宇宙を表現して、宇宙はすべてを生み出す、生み出すのは女性の子宮、

マンダラは性的な要素が強いと解説される方向性が強いので、

「マンダラのすべて」の、スピリチュアル的な解説書として読むのもおすすめです。

②全品現代語訳 大日経・金剛頂経 角川文庫 著者:大角 修先生

「図解」法華経大全がとても読みやすかった、大角先生の密教経典の本です。

なんと令和元年初版なので、最近の新しい本です。

全訳ではないので、「大日経・金剛頂経」の全部の理解はできません。

が、

「全品の訳」があるので全体が理解出来ておすすめです!

この本では、最初に密教と日本の神仏の話から始まっていて、

神仏習合の話から、空海の真言密教の話へと繋がります。

お経の途中にも空海の教義の解説が入ります。

「インドで出来た中期密教」と「空海の教義」が混じるので、

経典の教義を整理しながら読む必要があります。

全体に、細かい解説に図での説明も入るので、とても分かりやすい本です。

全訳で紹介してもらえたら最高だったと思ったのですが、

元の経典が膨大な量なのかもしれないですね。

金剛頂経では灌頂法も詳しくでてきます、

さらに、「秘密成就法」の説明もでてきますので、

密教の「大日経」「金剛頂経」の経典を読みたい人で、

「秘密の教え」を知りたい人には、

文庫本で持ち運びも容易なので、大変おすすめです!

法華経のこちらも全品訳なので、おすすめです!↓

③密教経典 講談社学術文庫 著者:宮坂宥勝先生

こちらの注意は、「大日経」「大日経疏」は「最初の一品のみ」の訳です。

「理趣経」と「理趣釈」の訳がついているので、

上記の「大日経・金剛頂経」大角先生の本と合わせて読むと、

密教の主要の3経典を理解するのにいいと思います。

解説の文字が小さく端的なので、最初に読むには少し難しいかと感じました。

④スタディーズ 華厳 春秋社 著者:玉城康四郎先生

「華厳入門」の改題新版です。

はなし口調で表されているので、講話を聴いてる感覚で楽しみながら読めます。

毘盧遮那仏が出てくる経典で、どんな内容か世界観を理解したい人におすすめです。

「華厳経」の「お経」を読みたい人にはお経の文書がでてこないので不向きです。

⑤図解雑学「密教」 ナツメ社 編著:頼富本宏先生

とても読みやすい。

調べたいことも探しやすい、参考書・図鑑みたいな本です。

他の本では見られない、

朝鮮半島、インドネシア、モンゴルの密教のことも書いていて

幅広い解説をしてくれています。

ナツメ社は「史上最強 図解 仏教入門」もとても読みやすかったので、

おすすめです。

仏教の全体の把握がしやすいです。↓

⑥図説・マンダラの基礎知識 大法輪閣 著者:越智淳仁先生

「大日経」の二品にでてくる「マンダラ」は、

もともとは「砂で書いたマンダラ」との解説があり、

「砂マンダラ」の描き方と作法をチベットの僧侶さんが7日間かけて実演しているので、

最初から最後までの全容がカラー写真でわかります。

図説を超えて、実録ドキュメンタリーです。

さらに、

胎蔵界マンダラの図の解説も、菩薩408尊に番号を振って写真付きで解説されています。

経典別で五色の説明など、とても細かい解説もされています。

「大日経」、「金剛頂経」それぞれの瞑想の解説もあり、

他にも、

インドネシアのボロブドゥール寺院の上から見た平面図と

チベットのペンコルチューデ寺院の上から見た平面図が

そっくりで、共に立体マンダラを表している解説なども写真と図であります。

建築や美術の図鑑みたいで、

ペラペラと眺めているだけでも、世界の密教と歴史を感じることができて、

ロマンあふれてくる楽しい本です。

経典全体を理解してから、さらに理解を深めるのに役に立つ一冊です。

題名の基礎知識を超越している「詳しく研究されたカラー図解の解説書」です。

その他

「密教の本」学研、「真言密教の本」学研、「密教の秘術・秘法」笠倉出版社

「大日経」ほぐし読み①「入真言門往心品第一」はこちら↓

「入真言門往心品第一」(にゅうしんごんもんじゅうしんぽん)ほぐし読み①はこちらです↓