原始仏典にでてくる慈悲喜捨(じひきしゃ)を「図解」と「経典」でわかりやすく説明します。原始仏典にでてくる慈悲喜捨の瞑想とは、四無量心(しむりょうしん)とも呼ばれ、慈悲喜捨の四つのこころを限りなく広げていく瞑想です。最後に、大乗仏典の慈悲の教えも紹介します。違いを確認してみて下さい。

目次 クリックでジャンプ

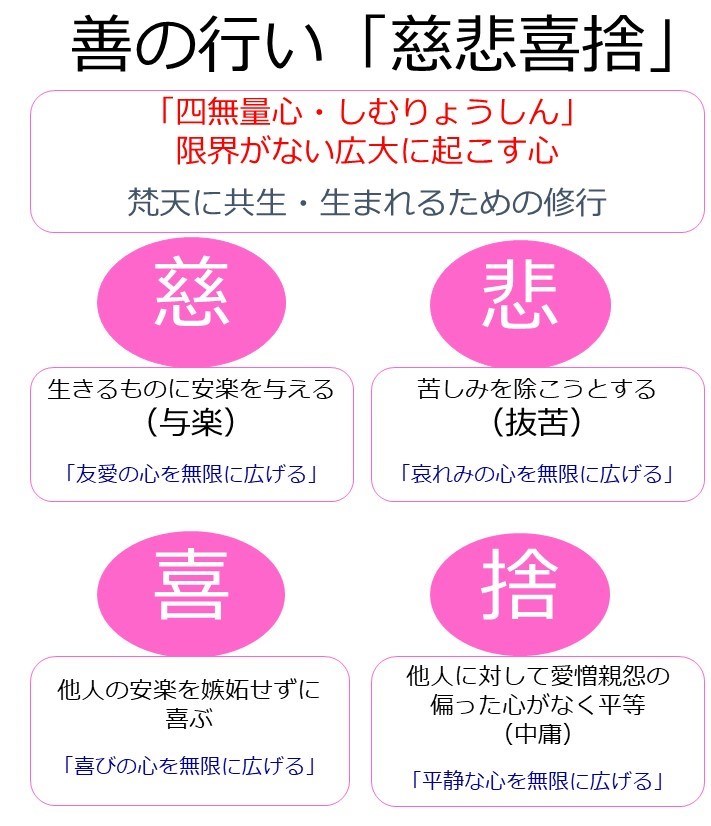

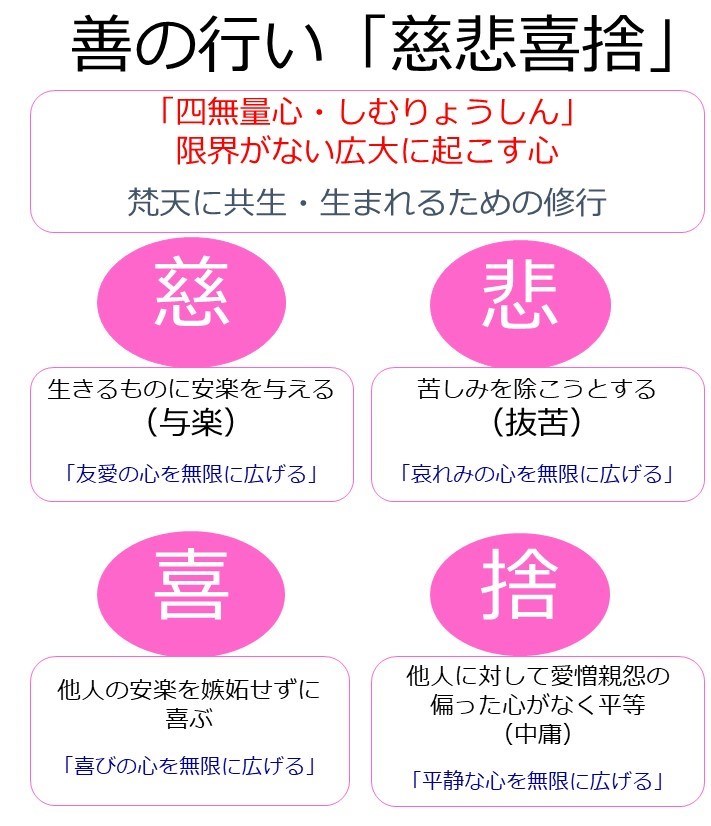

慈悲喜捨(じひきしゃ)とは、「四無量心」(しむりょうしん)の瞑想

「慈悲喜捨」(じひきしゃ)とは、

原始仏典では、「慈・悲・喜・捨」の四つのこころを無限に広げるので、

「四無量心」(しむりょうしん)とも呼ばれて出てきます。

「慈悲喜捨」は「四無量心」とも呼ばれる、瞑想の方法になります。

■四無量心(しむりょうしん)

無量(むりょう)は、はかることなく無限という意味です。

「慈・悲・喜・捨」の四つの気持ちを、無限に広げていく瞑想が、

慈悲喜捨の瞑想です。

次に、

「慈悲喜捨」の意味を一つずつ見ていきましょう。

「慈悲喜捨」の四つの意味をわかりやすく

・「慈」(じ)は、慈しみのこころ

「慈」は、生きるものに「安楽・喜びを与える」、気持ちです。

慈(いつく)しみを持つこころです。

「慈しむ(いつくしむ)」の意味

愛情をもって大切にすること。 弱いものを愛し守り大切にすること。

安楽を与えるので、与楽(よらく)とも言われることがあります。

原始仏典ではこのように表現されてでてきます。

友愛の心を、無限にひろげるのです。

・「悲」(ひ)は、哀(あわ)れみのこころ

「悲」は、生きるものに「苦しみを除く」、気持ちです。

哀れみを持つこころです。

「哀れみ(あわれみ)」の意味

かわいそうに思う。不憫 (ふびん) に思うこと。

苦しみを抜くので、抜苦(ばっく)とも言われることがあります。

哀れみの心を、無限にひろげるのです。

・「喜」(き)は、他者のことを喜ぶ気持ち

「喜」は、他人の安楽を嫉妬せずに「喜ぶ」、気持ちです。

他者に喜びを持つこころです。

喜びの心を、無限にひろげるのです。

・「捨」(しゃ)は、偏ったこころがなく中庸(ちゅうよう)な気持ち

「捨」は、他人に対して愛憎怨親(あいぞうおんしん)の偏った気持ちがなく「平等」な気持ちです。

偏りがなく、平等なこころを持つことです。

原始仏典ではこのように表現されてでてきます。

平静(へいせい)な心を、無限にひろげるのです。

■抜苦与楽(ばっくよらく)

大乗仏教では、慈悲喜捨のことを、

仏や菩薩が衆生(しゅじょう)の、

苦しみを抜いて(抜苦)、福楽を与える(与楽)

「抜苦与楽(ばっくよらく)」の意味で使われたりします。

原始仏典にでてくる、

慈悲喜捨の瞑想をわかりやすくまとめると、

【慈悲喜捨の瞑想】

この「慈・悲・喜・捨」の4つの気持ちを、上下左右いたるところに行きわたるように、「広大に、限りなく、無限に、太陽のごとく」広げていく瞑想が、慈悲喜捨の瞑想です。

こころの中の悪い気持ちの煩悩を、善い行いの気持ちに、書き換えてくれる瞑想です。

原始仏典に、

この慈悲喜捨の瞑想をすると、

「梵天と共生できる」とブッダは教えてくれています。

慈悲喜捨の瞑想は、梵天と共生できる瞑想

この慈悲喜捨の瞑想は、梵天と共生できる。

または、梵天に生まれることができる瞑想として、

原始仏典に何度もブッダの教えとしてでてきます。

上下横すべての方位を、すべての所を

一切の世界を、広大な、大いなる、はかりしれない、怨みなく、

悪意のない友愛の心で満たすのです。

友愛(慈)の心を修するのです。

哀れみ(悲)の心で満たすのです。

喜びの(喜)心で満たすのです。

平静(捨)な心で満たすのです。

そうすると、

心が解脱し、輪廻の原因はそこに残っていないので、

梵天との共存の道ですよ。

ブッダはさらにいいます、

このように梵天と修行者は性質が同じなので親しくなるのです。

身体が滅びて死んだ後、

梵天と共生する根拠なのです。

この教えは原始仏典 第13経「三明経」にでてきます。

詳しく見てみましょう。

原始仏典 長部第13経「三明経」(さんみょうきょう)に初めて「慈悲喜捨の瞑想」が出てきます。

「三明経・さんみょうきょう」のあらすじ

バラモンの青年、ヴァーセッタとバーラドバージャが梵天の世界へ至る正しい道と間違った道について議論が生じました。

ヴァーセッタはバラモンのポッカラサーティ師匠の教えが正しいと言い張ります。

バーラドバージャはタールッカ・バラモン師匠の教えが正しいと言い張ります。

お互い意見が分かれて答えが出なかったので、ブッダに尋ねに行くお経です。

とっても素敵なお経だから、マンガとほぐし読みにしてますよ!

是非見てね♪

さらに、

原始仏典 中部経典『大ラーフラ教誡経』では、

ブッダが実の息子のラーフラに、

「慈悲喜捨」の実践で得られる利益を説いています。

見てみましょう。

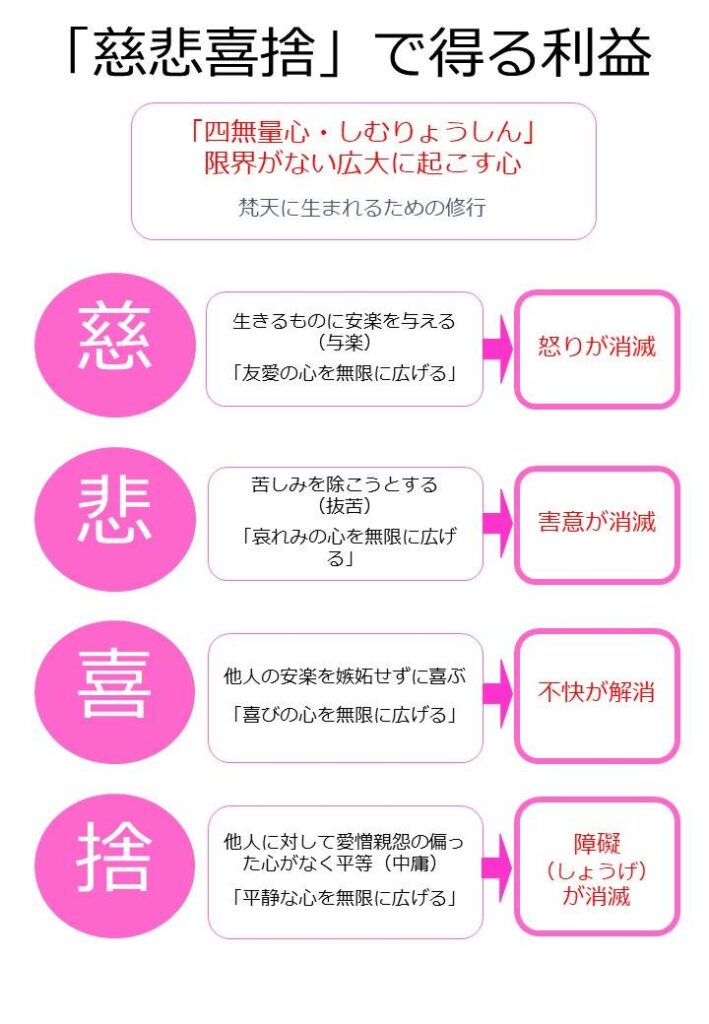

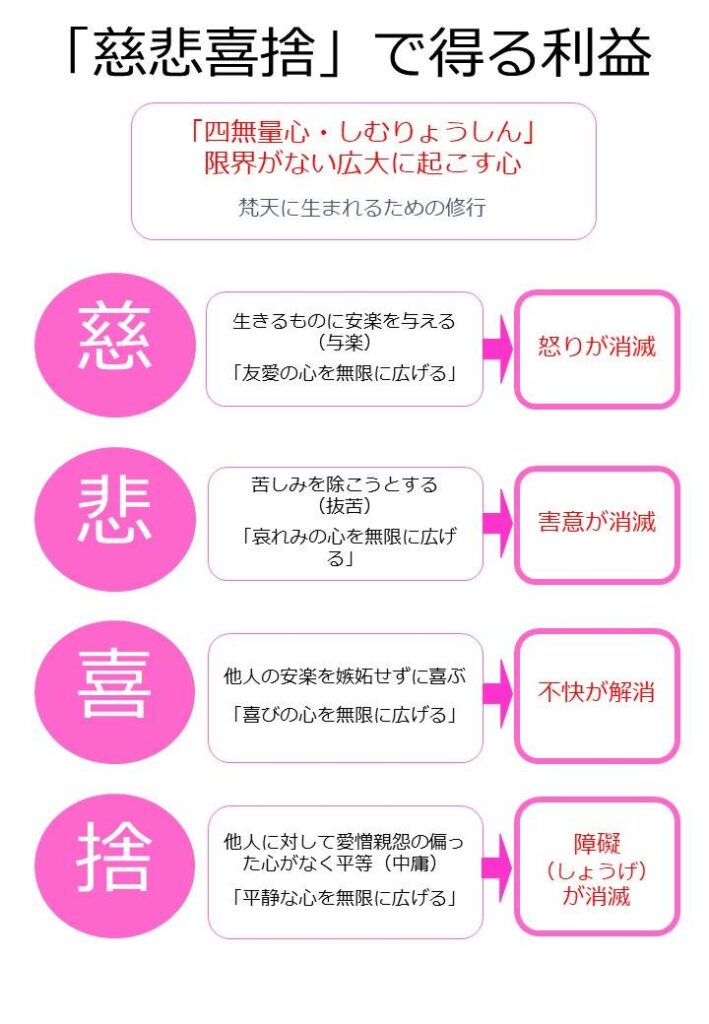

慈悲喜捨の瞑想で、得られる利益

ブッダはラーフラに教えます。

慈(いつくしみ)の修習をしなさい。

あなたが慈しみの修習をすれば、

怒りは消滅されるでしょう。

悲(あわれみ)の修習をしなさい。

あなたが哀れみの修習をすれば、

害意(がいい)は消滅されるでしょう。

喜(よろこび)の修習をしなさい。

あなたが喜びの修習をすれば、

不快は解消されるでしょう。

捨(中庸)の修習をしなさい。

あなたが中庸の修習をすれば、

障礙(しょうげ)は消滅するでしょう。

慈悲喜捨の瞑想で、

心の煩悩を入れ替えていくことがわかります。

下に、慈悲喜捨を論理的に考えて、ぼーさんが実践する方法も載せてみました。参考にしてみてください。

その下に、観察する瞑想と、精神統一する瞑想の図解、大乗仏教の「慈悲」の教えも載せておきます!

経典の「慈悲喜捨」を読んだら、

次に、実践方法を紹介します。

原始仏典の「慈悲喜捨の瞑想」を論理的に考えて実践する

慈悲喜捨の瞑想の実践は、

わたしは幸せでありますように

わたしの悩みや苦しみがなくなりますように

わたしの願いごとがかないますように

わたしに悟りの光があらわれますように…

わたしの親しい人は幸せでありますように…

生きとし生けるものが幸せでありますように…

わたしの嫌いな人、私を嫌っている人が幸せでありますように…

と一部抜粋していますが教えられています。

この教えの実践の内容もとても理にかなっていて素晴らしいのですが、

パーリ仏典のブッダの教えを知らない時には、

「幸せとは?苦しみとは?願い事とは?悟りとは?」と、

自分の抱えている漠然とした嫌なことや、

自分の願望のイメージしか沸いてこないと感じました。

「慈悲喜捨の瞑想のポイント」

自分のこころに発生している、

怒りや貪りに気づいて、

「慈・悲・喜・捨」の気持ちで、

こころを良くなる気持ちに、書きかえていく瞑想です。

慈悲喜捨の瞑想は

「観察するヴィパッサナー瞑想」です。

では、実際に「慈悲喜捨の瞑想」をやってみましょう!

慈悲喜捨で怒りや貪りを消して涅槃になる瞑想実践

最初は、「わたし」

次に、「わたしの親しい人」

さらに無量に広げて、「生きとし生けるもの」

最後に現実の苦の対処で、「私の嫌いな人、私を嫌っている人」

に向けて

「慈悲喜捨」のこころに書きかえていきます。

その慈悲喜捨の気持ちを

「保持して」それを、「拡げる」イメージです。

「わたしは幸せです。

なぜなら、

わたしのこころから怒りや貪りが消えてなくなっているからです。

それは、

怒りや貪りの煩悩がない、涅槃の境地です。

だから、

わたしの悩みや不安は消えて、安らぎが実現した願いが叶って幸せです。

ブッダの教えの通り、

わたしはこころから怒りや貪りがなくなると、幸せになれると実感して幸せです。

わたしは幸せです。わたしは幸せです。わたしは幸せです。」

《合わせて読んでみて》第22経 大念処経(だいねんじょきょう)

同様に親しい人々、生きとし生けるもの、苦手な人、嫌われているだろうと思う人にも慈悲喜捨を広大に広げていきます。

怒りや貪りがないのが涅槃の境地だと理解が深まると青の部分の接続詞はいらなくなりますよ。

「わたしの親しい人は幸せです。

なぜなら、

わたしの親しい人のこころから怒りや貪りが消えてなくなっているからです。

それは、

怒りや貪りの煩悩がない、涅槃の境地です。

だから、

わたしの親しい人の悩みや不安は消えて、安らぎが実現した願いが叶って幸せです。

ブッダの教えの通り、

わたしの親しい人は、こころから怒りや貪りがなくなると、幸せになれると実感して幸せです。

わたしの親しい人は幸せです、親しい人は幸せです、親しい人は幸せです、」

「生きとし生けるものは幸せです。

生きとし生けるものの、こころから怒りや貪りが消えてなくなっているからです。

怒りや貪りの煩悩がない、涅槃の境地です。

生きとし生けるものの、悩みや不安は消えて、安らぎが実現した願いが叶って幸せです。

生きとし生けるものは、こころから怒りや貪りがなくなると、幸せになれると実感して幸せです。

生きとし生けるものは幸せです、生きとし生けるものは幸せです、生きとし生けるものは幸せです」

「私の嫌いな人、私を嫌っている人は幸せです。

私の嫌いな人、私を嫌っている人のこころから怒りや貪りが消えてなくなっているからです。

怒りや貪りの煩悩がない、涅槃の境地です。

私の嫌いな人、私を嫌っている人の悩みや不安は消えて、安らぎが実現した願いが叶って幸せです。

私の嫌いな人、私を嫌っている人は、こころから怒りや貪りがなくなると、幸せになれると実感して幸せです。

私の嫌いな人、私を嫌っている人は幸せです、幸せです、幸せです。」

「慈悲喜捨」の気持ちを「四無量心」に広げると、こころの中の悪い気持ちが、善い行いの気持ちに書き換えられていく、瞑想の実践です。

心に煩悩が無い状態が心解脱(しんげだつ)になります。

五つの煩悩の五蓋(ごがい)が無くなれば、色界の四禅(しぜん)の瞑想も実施できますね!

ブッダの瞑想の教えと合致して、論理的で理にかなったと思える、実践方法と思いました。参考までに!

一切の世界を広大な、大いなる、はかりしれない、怨みなく、悪意のない友愛の心で満たすのです。

友愛(慈)の心を修すると、

哀れみ(悲)の心で満たす、

喜びの(喜)心で満たす、

平静(捨)な心で満たす、

心が解脱し、輪廻の原因はそこに残っていない。梵天との共存の道ですよ。

「慈悲喜捨の瞑想のポイントおさらい」

自分のこころに発生している、

怒りや貪りに気づいて、

「慈・悲・喜・捨」の気持ちで、

こころを良くなる気持ちに、書きかえていく瞑想です。

悪いこころの煩悩が無くなれば、「心解脱」です。

慈悲喜捨の瞑想は

「観察する、気づきのヴィパッサナー瞑想」です。

「慈悲喜捨」以外の、

観察するヴィパッサナー瞑想「身受心法」も紹介します。

こちらは、

精神統一のサマタ瞑想になります。

最後に、

大乗仏教の「慈悲」の教えも紹介しておきます。

興味ある方は参考にしてみて下さい。

法華経(ほけきょう)の「観世音菩薩普門品二十五」=「観音経」も「観音様の慈悲」の教え

法華経(ほけきょう)に、

「観世音菩薩普門品第二十五」というお経があります。

このお経は、「観音経」(かんのんきょう)と呼ばれるお経で、

観音様の「慈悲の気持ち」が説かれています!

下に、経典「観音経」のほぐし読みと、

よく読経される経典「観世菩薩普門品第二十五」もわかりやすく翻訳してみました。

そして、

護摩を焚いたり、マントラを唱える密教の瞑想の実践でも、

「怒りや貪り」を手放す「阿字観・あじかん」の瞑想などもあります。

真言の「あびらうんけん」も出てきます!

仏教のどの教えも共通しているのは、

怒りや貪りを取り除くことなんだね!

取り除く方法が

「慈悲喜捨の瞑想」だね!

えん坊!ほんとだね!

これからもたくさん実践していこうね!

よくお問い合わせをいただくので、

ブッダの教えで、人生の悩みの解決を実践しやすく、かつ効果に即効性あるやりかたも実体験を交えて具体的に書きました。有料記事になりますが、興味のある方は、是非一読してみて下さい。