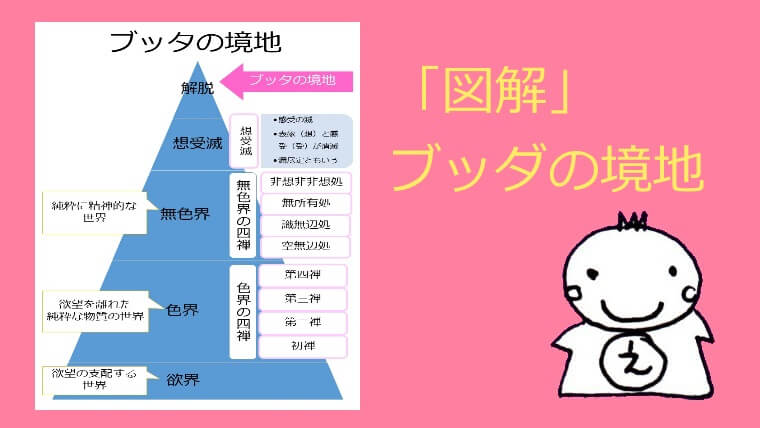

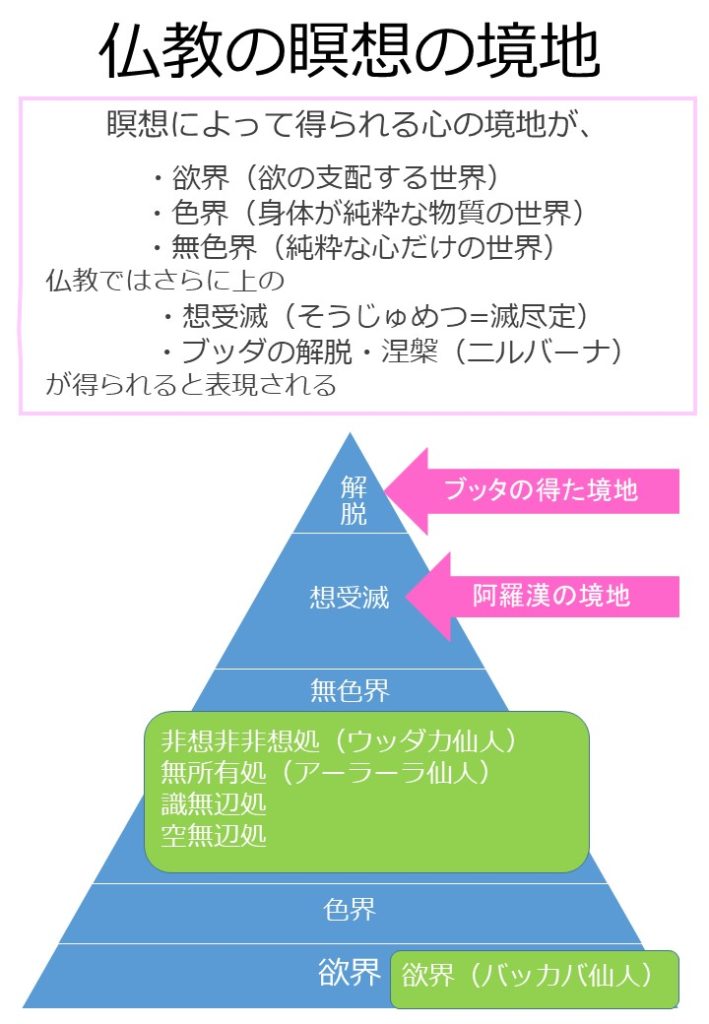

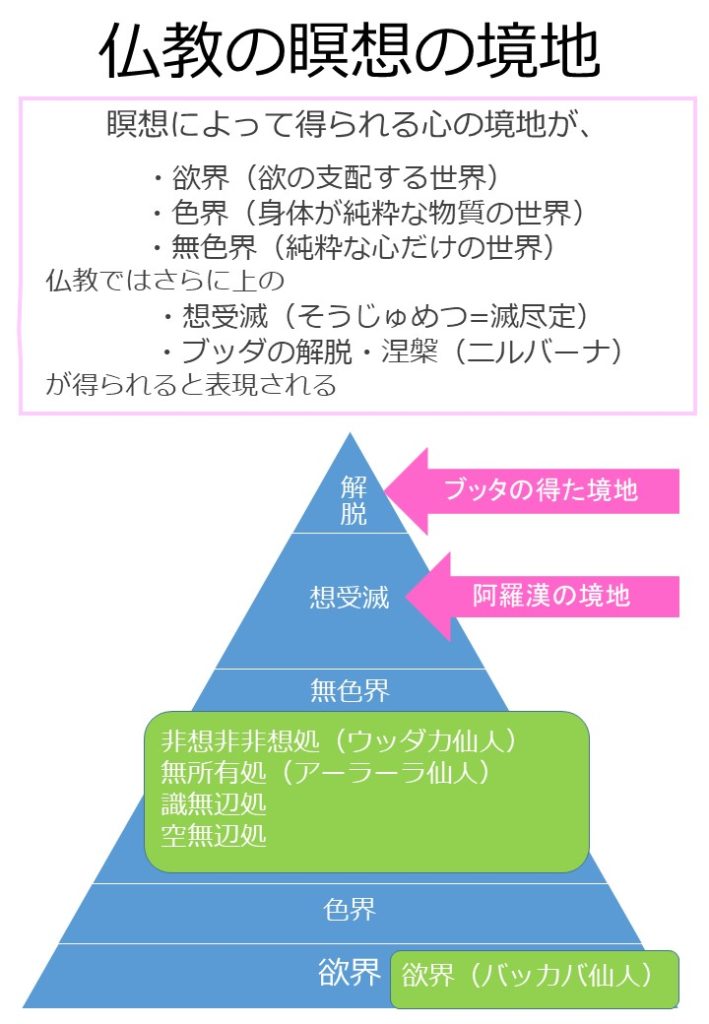

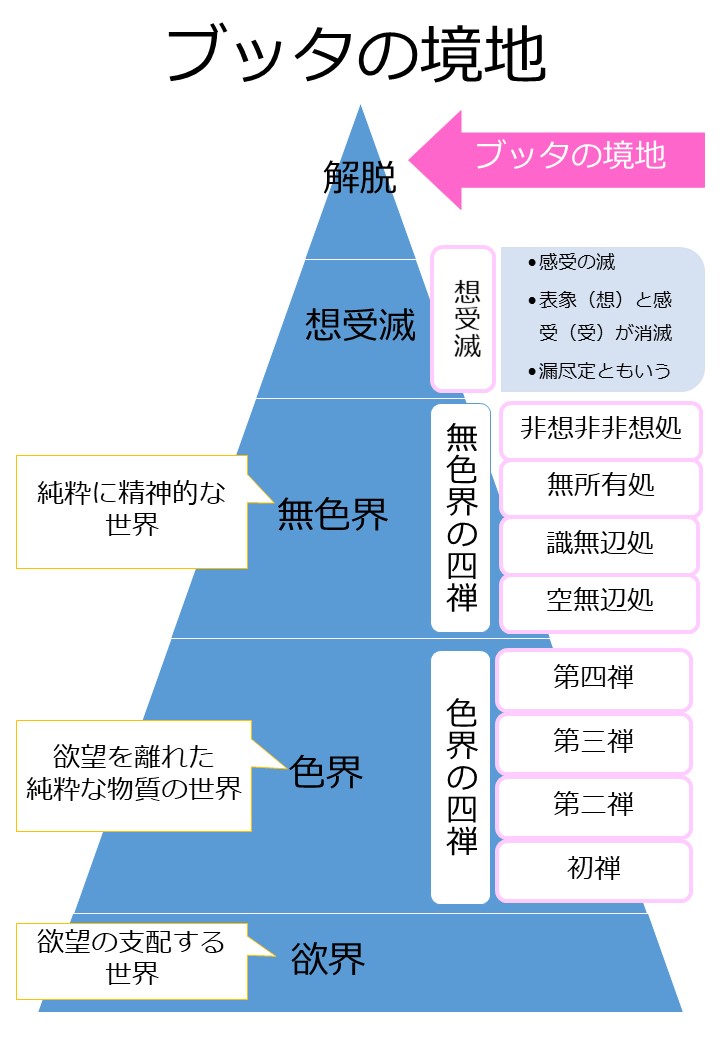

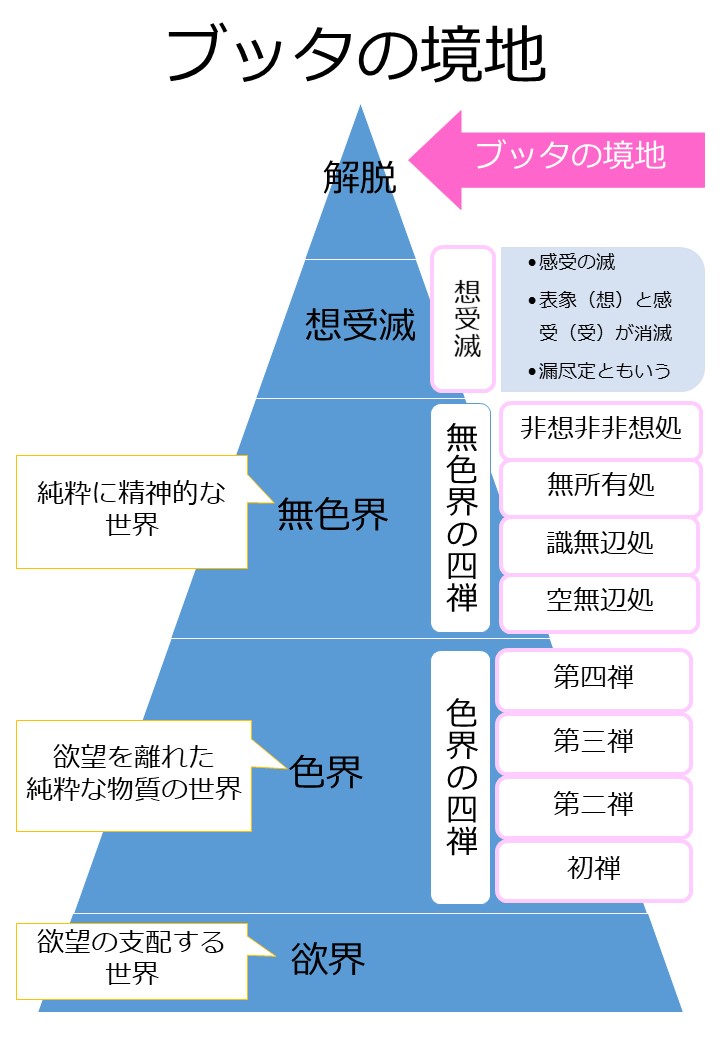

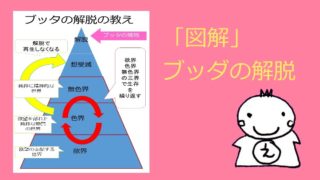

仏教の世界観を「図解」で説明します。仏教の世界観は「欲界・色界・無色界」の三界があります。瞑想によって得られる心の境地が三界に対応して、「五蓋の離脱・色界の四禅・無色界の四禅」と教説されています。ブッダが教えている境地は、他の沙門達では到達できなかった、さらに上の、想う気持ちと感受する気持ちが消える想受滅(そうじゅめつ)の阿羅漢の境地です。

目次 クリックでジャンプ

ブッダが求める「色界」・「無色界」より上の「想受滅」

バラモンは祈りの祭司をするだけ

バラモンは身分制度の「ヴァルナ」をつくりあげ、

一番高い階級の支配者「バラモン」となり祭事独裁主義で国を支配していきます。

宇宙を司る神様のブラフマンに祭祀(さいし)をするのがバラモン教です。

ブッダはバラモンの祭祀よりすぐれた祭式を説いています。

次に、

沙門の目指す境地を見てみましょう。

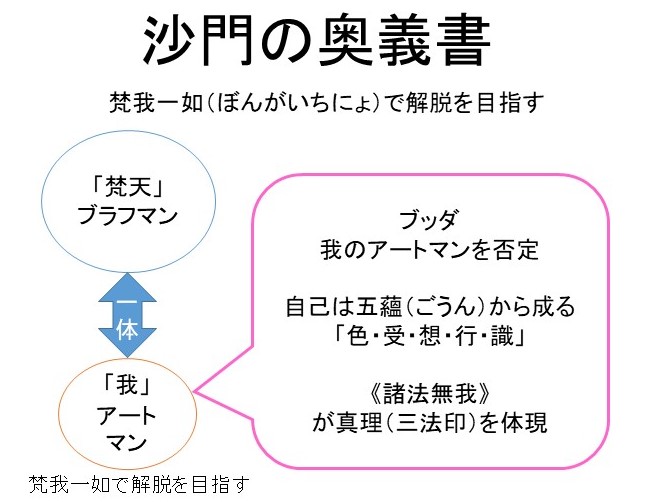

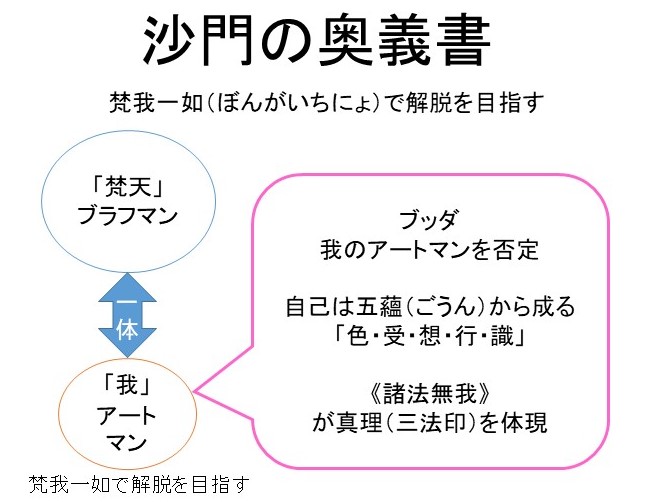

沙門(しゃもん)は梵我一如で解脱を目指す

真理を追究して独自にウパニシャッド(奥義書)の梵我一如(ぼんがいちにょ)で、

解脱を目指したのが沙門の修行僧です。

当時の沙門は「ウパニシャッド」(奥義書)を作り上げ、

梵天のブラフマンと、自分の心にいる「我」のアートマンとを一体化させて解脱する、

梵我一如(ぼんがいちにょ)を目指しました。

しかし、

ブッダはこの自己を司る「我」のアートマンも徹底的に否定しています。

ブッダの教えは

諸法無我(しょほうむが)

ブッダは出家して仙人のもとで修行をしました。

それを見てみましょう。

当時有名な仙人の境地もすぐに体得

経典にでてくるエピソードに出家してまず、

アーラーラ・カーラーマ仙人のもとで修行しますが、

アーラーラ仙人が教える最高の瞑想境地である無色界の「無所有処」(むしょうしょ)を、

すぐに体得してしまいます。

次に、

ウッダカ・ラーマプッタ仙人のもとに行って修行を始めます。

そして、ウッダカ仙人が教える最高の境地の「非想非非想処」(ひそうひひそうじょ)も、

簡単に体得してしまいます。

この二人から教わった瞑想の境地も、

ただ単に、

「無所有処」(むしょうしょ)の境地と、

「非想非非想処」(ひそうひひそうじょ)の境地に過ぎないと、

仙人のもとを立ち去り、

独りで修行をはじめます。

苦行をするも放棄して、瞑想で成道する。

仙人の境地を体得した後、

さらなる境地を目指すため、

仙人のもとを出て一人で苦行を始めます。

29才で出家して35才の成道するまで、

苦行を徹底的に実践する修行者でした。

しかし苦行では覚ることができないと実感して、

苦行を辞めて成道するまで瞑想すると決意します。

そして、

みごと瞑想で成道を果して「真理」を体現したのがブッタです。

それでは、次に

仙人が教える境地、

「無所有処」(むしょうしょ)の境地と、

「非想非非想処」(ひそうひひそうじょ)の境地とは、

「違う境地」とは、

どんな境地なのかを見ていきましょう。

ブッダが教える瞑想の境地「想受滅・そうじゅめつ」

想受滅(そうじゅめつ)で修行完成者の阿羅漢(あらかん)になる

瞑想で開けてくる、

心の三界の世界の頂点の「非想非非想処」でもまだ、

想う気持ちの「想」(そう)と感受する気持ちの「受」(じゅ)が存在します。

ブッダが伝える仏教では、

想う気持ちの「想」と感受する気持ちの「受」までもが、

消えてしまう境地を教えています。

その境地を体得する修行者は修行完成者の阿羅漢(あらかん)になります。

阿羅漢になると、「輪廻(りんね)はつきて、もうこの世に再生して生まれてこなくなる」解脱者となります。

と、

ここまでが今までの解説でしたが、

新たな気づきがありましたので、追記《2021.6.29》しておきます。

想受滅(そうじゅめつ)の境地とは、他の瞑想の境地と何がどう違うのか?

瞑想でただ「無」を目指す、アーラーラー仙人の「無所有処」(むしょうしょ)

ラーマプッタ仙人の「非想非非想処」(ひそうひひそうじょ)は、

「苦の理解」ができていない状態。

中部経典「聖求経」より

「この教えは厭い(いとい)離れることに導かず、貪りを離れることに導かず、滅することに導かず、正しい目覚めに導かず、ニッバーナに導かない。ただ、その境地に達するのみである。」

想受滅の境地は、

『智慧によって見る境地』なので、

「これは苦しみである」とありのままに知り、

⇒自我がなく、五蘊の縁起で成り立つ、四苦八苦する自分

「これは苦しみの原因である」とありのままに知り、

⇒感受したものが、「行」で形成されて、変化して苦が発生している。

「これは苦しみの消滅である」とありのままに知り、

⇒「怒り・貪り」の悪い煩悩を手放した涅槃の状態。

「これは苦しみの消滅にいたる道である」とありのままに知るのです。

⇒「怒り・貪り」の悪い煩悩を手放す実践。八正道の実践

「苦の真理」四諦をきちんと理解して、

瞑想すると

もろもろの煩悩は滅尽(滅尽定)していくことになるのです。

もう少し、

具体的に「苦」の理解を進めていきましょう。

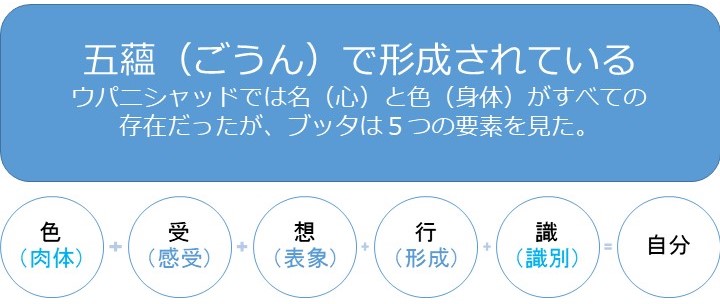

ブッダの体現した真理のひとつが『諸法無我(しょほうむが)』

ブッダは瞑想で「成道」をして、

ありのままの真理を如実知見をしました。

そのありのままの真理の一つが、

自分には我がない、「諸法無我」(しょほうむが)の、

自分は「色・受・行・想・識」の五つの要素、

五蘊(ごうん)の縁起で成り立つ真理です。

この五蘊(ごうん)は、

一切皆苦(いっさいかいく)の、四苦八苦(しくはっく)のひとつ、

「五蘊盛苦・ごうんじょうく」

生きてると思うようにならない苦しみ。

なのです。

生きていると、年をとり、病気になり、死んでしまう。

生きている今も、自分では心臓を止めることができない。

五蘊盛苦(ごうんじょうく)は、

「自分ではどうしようもできない真理」

また、

感受して嫌な気持ちになると、不快な想いになり、

怒りや貪りの煩悩が、湧き出てきて、

「苦を発生」させてしまいます。

その

「苦を理解しながら瞑想する」

もしくは、

「瞑想して苦を理解していく」

と、

煩悩に気づいて、手放して、滅することができる。

「想う気持ち」・「感受する気持ち」を「滅する」ことができる

このことが、

「想受滅」の境地なんですね!

「苦の真理に気づかないと」手放せないので、

「無」の境地は「苦の解決にならない」から

ブッダは仙人のもとを離れて、

「苦の真理」を如実知見して成道した。

それはずばり、

「四諦」を体現したことですね!

瞑想という行為は、

すごく似ているけど、

「無の境地」を目指すのと、

『智慧によって見る境地』の

「苦の解決を目指す境地」とでは、

全然違う境地(求める先が違う境地)なのが理解できました!

このように「経典に書いてある教えを教えてくれる人」には、

今まで出会いませんでした。

ブッダの教えは、ほんとうに深遠な教えです。

原始仏典を読んでブッダの教えの学びが深まりましたので、

実物の原始仏典を読むことも本当におすすめします!

もちろん、

「えん坊&ぼーさん マンガで楽しい原始仏典サイト」

もよろしく!だよ♪

つぎに、

「苦の滅する方法」を

経典から具体的に見ていきましょう。

「苦」が滅するにはどうしたらよいのか?

「苦に気づかないと」手放せないので、

瞑想で、「どうすれば手放すことができるのか」、

ブッダの教えを見てきます。

長部経典 第22経「大念処経」より

もろもろの事象の法について生起の法を観察して、

もろもろの事象の法について衰滅の法を観察していくのです。

観察して知った分だけ、記憶した分だけ、

「ただもろもろの事象の法のみが存在する」という念いが現れ起こるのです。

そして、なにものにも依存しなくなり、世間のなにものをも執着しなくなります。

現時点のぼーさん的には、

怒りも貪りも、

生起もすれば、衰滅もしていく

と覚ったブッダが言ってくれているので、

『貪っている自分に気づく、

怒りが湧いている自分に気づく、

「気づいたら、消えるまで耐え忍ぶ」を

かみしめて実践しています。(笑)』

依存しなくなる境地に達するには、

出家が必要と思っています。

ぼーさんはいろんなものに執着しているからね・・・。

気持ちはわかるぞ。

この、

五蘊の「受」と「想」を滅する境地が「想受滅」でブッダが説く最高の境地、

阿羅漢(あらかん)の境地です。

「色・行・識」の3つは、想・受が無くなる前の瞑想段階で無くなっています。

想受滅と涅槃の境地の違いも

見ておきましょう。

涅槃(ねはん)の境地とブッダの死のイメージの違い

ブッダはさらにその上の、

完全な涅槃(ニルバーナ)の境地にはいったと、

第16経大般涅槃経(だいはつねはんきょう)に表現されています。

長部経典第14経「大本経」には、涅槃(ニルバーナ)は「現世で煩悩を消滅した境地」で表現されています。しかし、長部経典第16経「大般涅槃経」では、ブッダが入滅したエピソードがでてくるので、涅槃は「死後のイメージ」と表現されています。

涅槃のもともとの意味は「煩悩の火が消された状態」で、もともと現世で煩悩を消滅した境地の意味だったのが、煩悩を消滅した「解脱者の死」を意味する見解が強くなる。と春秋社「原始仏典」長部経典Ⅱ注訳で浪花宣明先生が解説してくれいます。

(参考:「図解」ブッダの教えもくじはこちら)