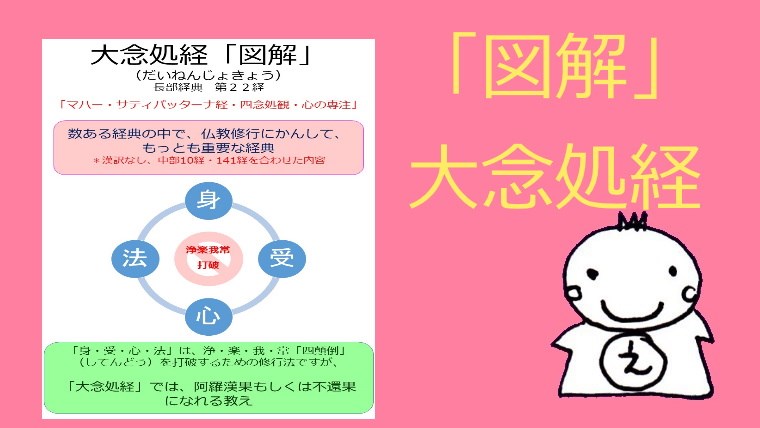

大念処経(だいねんじょきょう)をわかりやすく「図解」で2回に分けて説明します。ブッダが瞑想方法をとても詳しく説いているお経が大念処経で最も重要なお経とも解説されています。お経にでてくる内容と瞑想方法をわかりやすく解説していきます。

図解②はこちらです↓

項目が多いので、目次を活用ください!ほぐし読みと連動していきます!図解も2つに分けています。

目次 クリックでジャンプ

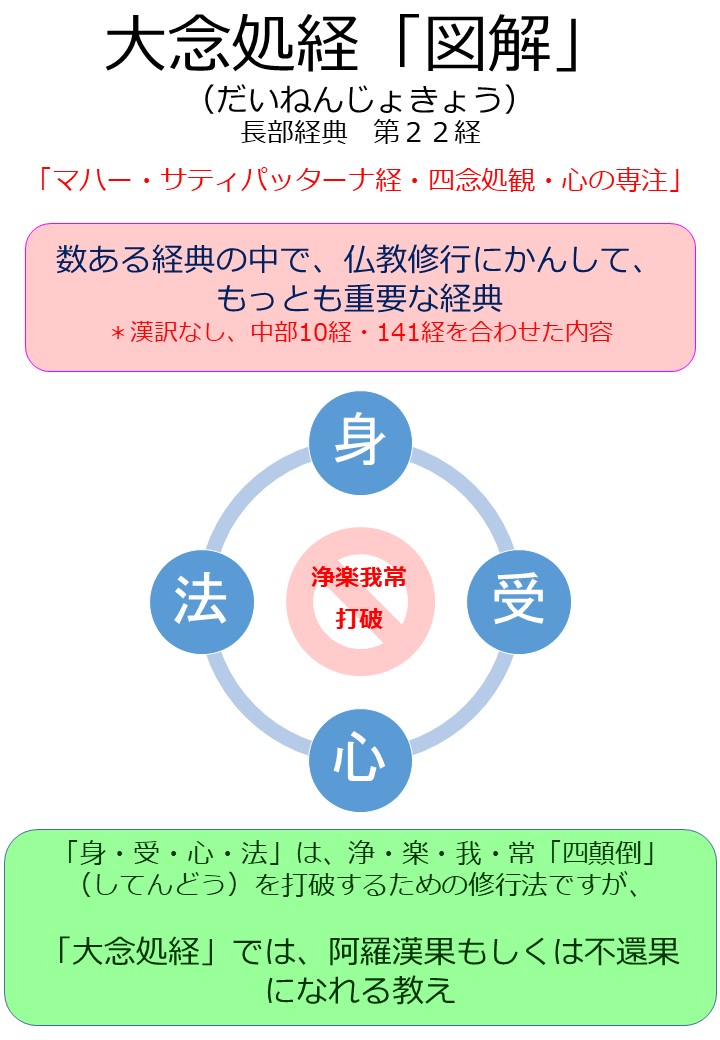

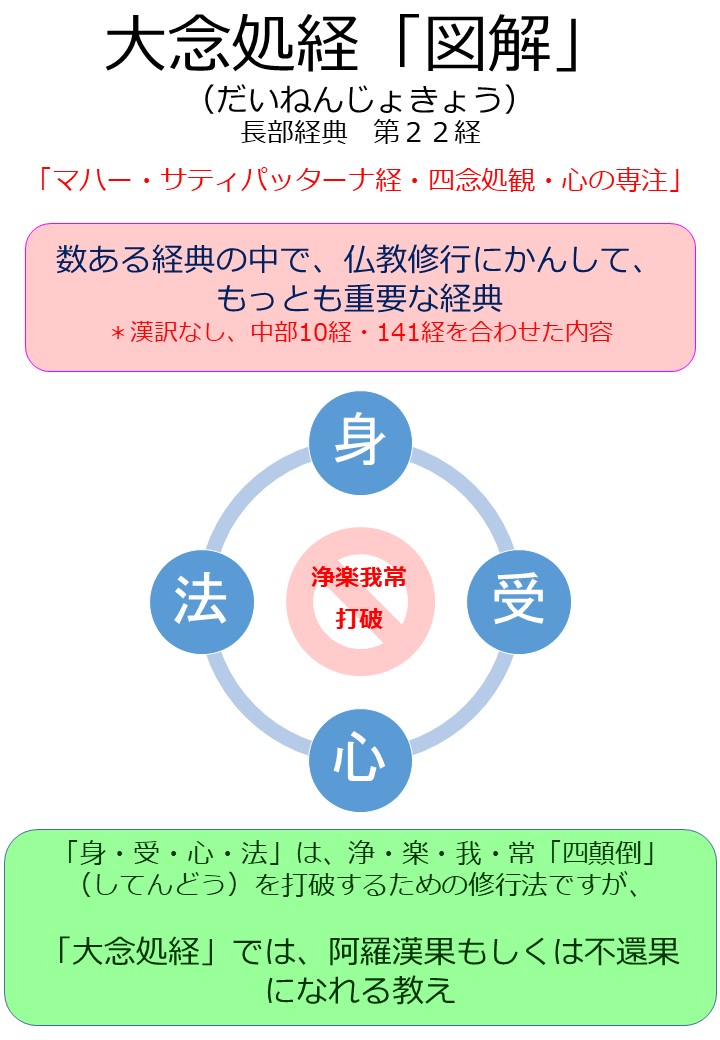

大念処経(だいねんじょきょう) 長部経典 第22経 瞑想方法がくわしく説かれた重要なお経

長部経典 第22経「大念処経」は漢訳に相当するお経はありません。

しかし、

中部教典 第10経「念処経」(ねんじょきょう)は、

この大念処経の前半部分にあたり、

第141経「諦分別経」(たいふんべつきょう)は後半部分にあたります。

二つのお経は漢訳にあり、その二つのお経でほぼ大念処経と同じ内容になります。

ちなみに、

長部経典22経と中部経典10経はクル国で説法されていて、

中部141経は鹿野苑(ろくやおん)で説法されています。

大念処経は四念処観の瞑想が詳しく説かれたお経で、

数ある経典の中で、仏教修行に関して最も重要なお経とされています。

それでは、四念処(しねんじょ)を詳しく見ていきましょう。

四念処(しねんじょ)・身受心法(しんじゅしんほう)は観察する瞑想

四念処・身受心法の意味を見てみます。

四念処(玄奘以降の新しい漢訳では「四念住・しねんじゅう」)

「四種の心の専注」、「四つの思念を発する」とも解説されています。

・身体は不浄

・感受は苦

・こころは無常

・すべての事象は無我

と、四つの心を思い浮かべる修行で「四念処観」「身受心法」とも呼ばれます。

さらに「念」と「思念」の意味も見ていきましょう。

念(ねん)

①対象を記憶して忘れないこと

②こころが放縦にならないように気をつけ注意力が具わっていること

③無常・苦・無我をつねに念頭におく、四念処(しねんじょ)のこと

と意味されます。

思念(しねん) 漢訳では、記・智・念・正念などと訳される。

・記憶する

・心に留める

・想起するの意味

四念処をするときは、

・身体は不浄で、

・「感受」はすべて苦

・自分の心の「行」は無常

・自分には我はなく「五蘊でなりたつ自己」の無我を、

・想起して、

・記憶・心に留める、

を覚えておくと良いですね!

「↓以下は図解②で説明します。」

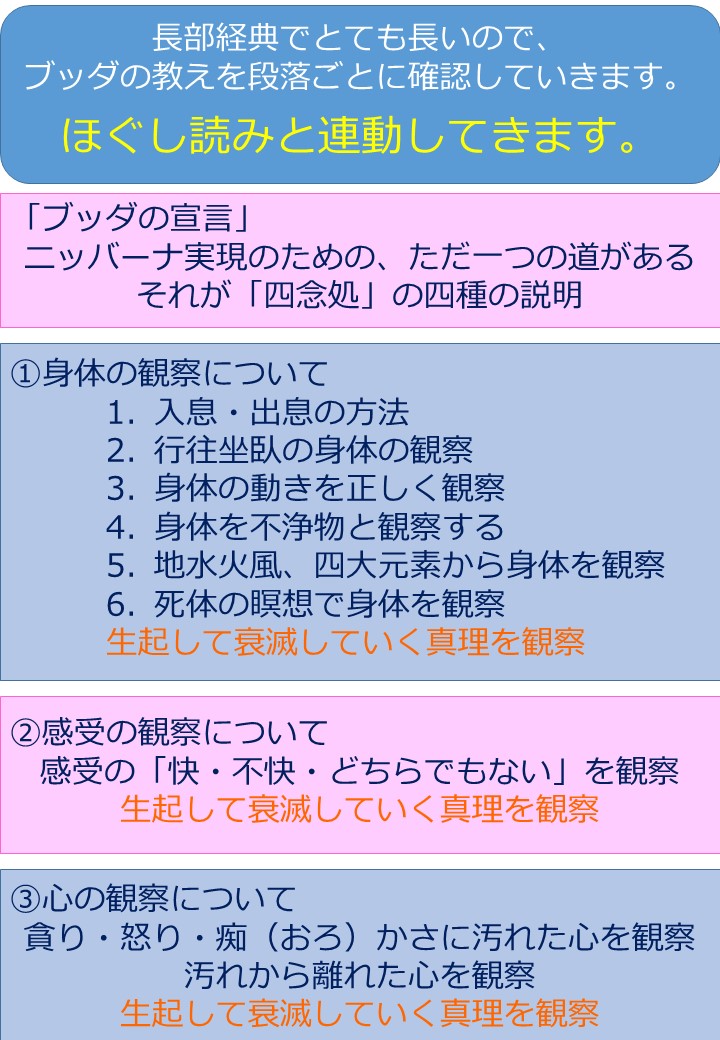

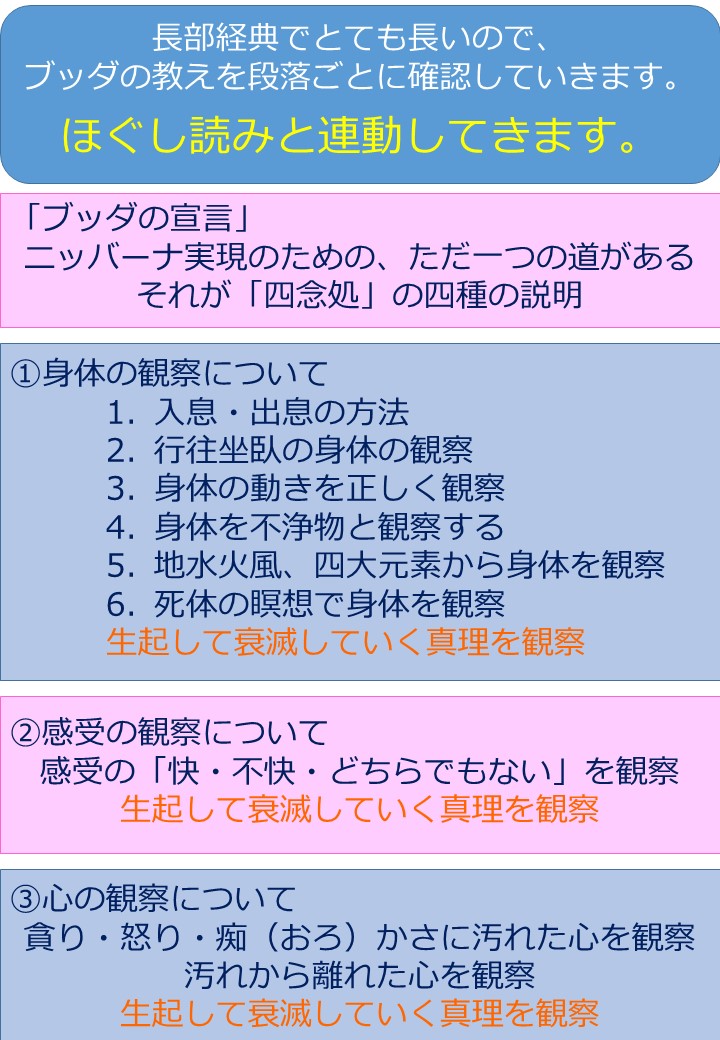

大念処経は「ブッダの宣言」から始まります。

大念処経はブッダが宣言するところから始まります。

この宣言がとても重要なキーワードです!

・正しい道、ただ一つの道とは、

・ただ一つの道は

「ただ一人で行く道」「輪廻から涅槃に行く道」「思念を発す道」

八正道の観察する瞑想、「正念」の「四念処」になります。

・ニッバーナはパーリ語で、日本語では涅槃(ねはん)のことです。

涅槃(ねはん)とは、煩悩(ぼんのう)が無い心の状態です。

サンスクリット語では「ニルヴァーナ」、原始仏典のパーリ語では「ニッバーナ」です。

涅槃の原意(もともとの意味)は「吹き消すこと」です。

煩悩が吹き消し飛んだ状態が涅槃になります。

「涅槃」(ねはん・ニルバーナ)の意味は「煩悩の火が消された状態」

そして、四念処の

と「身・受・心・法」の細かい説法が始まります。図解も参考下さい↓

ひとつひとつ見ていきましょう。

①身体の観察について「①~④で身受心法」

入息(にゅうそく)・出息(しゅつそく)の方法

《入息出息の方法》

長く息を吸えば、「わたしは長く息を吸っている」(入息)と知り、

長く息を吐けば、「わたしは長く息を吐いている」(出息)と知るのです。

短く息を吸えば、「わたしは短く息を吸っている」(入息)と知り、

短く息を吐けば、「わたしは短く息を吐いている」(出息)と知るのです。

身体全身で感受しながら、「わたしは息を吸っている」(入息)と知り、

身体全身で感受しながら、「わたしは息を吐いている」(出息)と知るのです。

身体の活動の「行」を鎮めながら、「わたしは息を吸っている」(入息)と知り、

身体の活動の「行」を鎮めながら、「わたしは息を吐いている」(出息)と知るのです。

《入息出息の解説》

五蘊(ごうん)で成りたつ自己、無我を想起して入出息していくことです。

・色(シキ・からだの肉体)

・受(ジュ・感受するこころの作用)「感じるこころ」

・想(ソウ・思い浮かべる心理作用)「想うこころ」

・行(ギョウ・形成しようとする意識)「行うこころ」

・識(シキ・判断する識別する心理作用)「判断するこころ」

《参考》「五蘊」(ごうん)「色受想行識」自己を形成する五つの要素

・身体は不浄で、

・「感受」はすべて苦

・自分の心の「行」は無常

・自分には我はなく「五蘊でなりたつ自己」の無我を、

・想起して、

・記憶・心に留める、

を覚えておくと良いのがここですね!

もう一度「念をそなえながら」の「念」(気づき・サティ)の意味を載せておきます。

念(ねん)

①対象を記憶して忘れないこと

②こころが放縦にならないように気をつけ注意力が具わっていること

③無常・苦・無我をつねに念頭におく、四念処(しねんじょ)のこと

さらにブッダの説明は続きます。

《すべての観察方法の後で、ブッダが説明している重要な教えです。》

念をそなえながら息を吸い、息を吐きながら、内部に身体について観察して、外部に身体について観察して、内部と外部から身体を観察していくのです。

身体について生起の法を観察して、身体について衰滅の法を観察していくのです。

観察して知った分だけ、記憶した分だけ、

「ただ身体のみが存在する」という念いが現れ起こるのです。

そして、身体の活動の「行」を鎮めつつわたしは出息をしていきます。

そして、なにものにも依存しなくなり、世間のなにものをも執着しなくなります。

このように、身体について身体を観察していくのです。

上記のように入息出息を行うものは、順を追って思考していきます。

《中部第10経 及川真介先生の解説を参考にして、思考の順番を解説すると》

1、入息出息は何に依存しているのか?

2、それは、業によって生じる身体に依存している。

3、身体は六処の感覚器官があり依存している。

4、六処の感覚器官の接触の対象が煩悩になり依存している。

5、依存する煩悩・渇愛の原因は、十二縁起支の縁によって生起する法にすぎない。

6、生起した煩悩・渇愛が(瞑想で)心から滅してなくなる、衰滅の法を観察する。

7、諸行無常・諸法無我・一切皆苦を念ずる観察を増大させる。

8、「ただ身体のみが存在する」とありのままの自分に気付く。

9、渇愛・邪見に依存しなくなる。

入出息の瞑想で集中しながら煩悩を取り除いていき、

無常・無我・苦を観察していくことですね。

呼吸を観察しながら、自分の煩悩に気づいていき、煩悩を手放して、

そして、無常・無我・苦を「念じそなえて」実修する瞑想になりますね!

・身体は不浄で、

・「感受」はすべて苦

・自分の心の「行」は無常

・自分には我はなく「五蘊でなりたつ自己」の無我を、

・想起して、

・記憶・心に留めながら、

今の自分を観察して、こころを落ち着かせていき、「常もなく、楽もなく、我もなく、浄も不浄の常楽我浄」に気づくように瞑想していくんだね!

*大念処経「ほぐし読み①」はここまで*

次にブッダは行往坐臥(ぎょうおうざが)を通して身体を観察する説明をします。

行往坐臥(ぎょうおうざが)の身体の観察

《行往坐臥の観察》

歩いて行けば、「わたしは歩いて行く」と知る。

立っていれば、「わたしは立っている」と知る。

坐っていれば、「わたしは坐っている」と知る。

横に臥せていれば「わたしは寝ている」と知る。

身体がそれぞれ置かれているその通りに、身体を観察するのです。

この観察のあとでもブッダの説明はこう続きます。

内部に身体について観察して、外部に身体について観察して、内部と外部から身体を観察していくのです。

身体について生起の法を観察して、身体について衰滅の法を観察していくのです。

観察して知った分だけ、記憶した分だけ、

「ただ身体のみが存在する」という念いが現れ起こるのです。

そして、なにものにも依存しなくなり、世間のなにものをも執着しなくなります。

このように、身体について身体を観察していくのです。

次にブッダは身体の動きを通して、身体を観察する説明をします。

身体の動きを正しく観察

《身体の動きの観察》

前にでるときにも、後ろにもどるときにも、よく気をつけて正しく行いを知るのです。

前を見るときも、後ろを見るときも、よく気をつけて正しく行いを知るのです。

腕を縮めるときも、伸ばすときも、よく気をつけて正しく行いを知るのです。

食べたとき、飲んだとき、噛んでいるとき、味わうときにも、よく気をつけて正しく行いを知るのです。

大小便をするときも、よく気をつけて正しく行いを知るのです。

歩くとき、立つとき、坐るとき、眠るとき、目覚めるとき、沈黙しているときにも、よく気をつけて正しく行いを知るのです。

《合わせて読んでね》長部 第2経「沙門果経」(しゃもんかきょう)ブッダの教え解説・マンガ付き

この観察のあとでもブッダは、生起して、衰滅していく真理の観察の説明を繰り返します。

次にブッダは「身体を不浄物と観察する」説明をします。

身体を不浄物と観察する

《身体を不浄物と観察する》

「この身体には、髪、毛、爪、歯、皮、肉、筋、骨、骨髄、腎臓、心臓、肝臓、助膜、脾臓、肺、腸、腸間膜、胃、大便、胆汁、痰、膿、血、汗、脂肪、涙、血清、唾液、鼻汁、関節骨液、小便がある」

《合わせて読んでね》「図解」四念処(しねんじょ)気づきの瞑想「身受心法」

この観察のあとでもブッダは、生起して、衰滅していく真理の観察の説明を繰り返します。

さらにブッダは「身体を四大要素と観察する」説明をします。

地水火風、四大要素から身体を観察

《四大要素の観察》

身体には、「地の要素、水の要素、火の要素、風の要素」があると、この身体が、あるがままに、配置されているままに、要素ごとに観察するのである。

修行僧たちよ、これはあたかも、腕のよい牛の屠殺者が、牛の肉片を、分割して並べて坐っているようなものである。

《四大要素の解説》

ブッダ当時のウパニシャッドの思想では自我は、名色(みょうしき・マーナ・ルーパ)で作られている思想がありました。

名色(名前・形あるのも)

・名前(標識)・・・感受、概念化(想)、思念、接触、意を注ぐこと、

・色形・・・四大要素(地水火風)によって色形あるもの

《合わせて読んでね》沙門(しゃもん)のウパニシャッド(奥義書)と六師外道の思想

《牛の屠殺者 第22経 浪花宣明先生の解説》

牛を飼育する者も、屠殺場に連れていく者も、屠殺する者も、屠殺された牛を見る者も、その牛は雄牛であるとか、雌牛であるという想いをもつが、解体された牛の肉を見る者には雄牛であるとか、雌牛であるという想いはなく、ただ牛の肉であるという想いだけがある。これと同様に、人も愚かな凡夫のときには、わたしは生ける者であるとか、人間であるとかという想いをもつが、身体の要素の集合として見る観法に熟達すると、生ける者とか人間とかという想いは消えて、「ただもろもろの要素があるという想いが確立する」と解説があります。

この観察のあとでもブッダは、生起して、衰滅していく真理の観察の説明を繰り返します。

*大念処経「ほぐし読み②」はここまで*

さらにブッダは「死体の観察」を《9段階》で説明をします。

墓場の死体の観察

《第1段階》

墓場の死体が一日、二日、三日と日が経つうちに、膨張し、青黒く腐っていくように、

「自分の身体もこのような性質のもので、このような運命を避けれない自分の身体を観察していく」

この観察のあとでもブッダは、生起して、衰滅していく真理の観察の説明を繰り返します。

《第2段階》

さらに棄てられた死体が、カラスに啄(つい)ばまれ、犬に食い荒らされ、いろんな虫に食われているのを見るように、

「自分の身体もこのような性質のもので、このような運命を避けれない自分の身体を観察していく」

この観察のあとでもブッダは、生起して、衰滅していく真理の観察の説明を繰り返します。

《第3段階》

さらに墓場に棄てられた死体の、がい骨に血や肉が付いて、筋がつながっているのをみるように、

「自分の身体もこのような性質のもので、このような運命を避けれない自分の身体を観察していく」

この観察のあとでもブッダは、生起して、衰滅していく真理の観察の説明を繰り返します。

《第4段階》

さらに墓場に棄てられた死体の、がい骨にすでに肉はなく、血だけが付いて筋がつながっているのを見るように、

「自分の身体もこのような性質のもので、このような運命を避けれない自分の身体を観察していく」

この観察のあとでもブッダは、生起して、衰滅していく真理の観察の説明を繰り返します。

《第5段階》

さらに墓場に棄てられた死体の、がい骨に血や肉はすでになく筋だけがつながっているのを見るように、

「自分の身体もこのような性質のもので、このような運命を避けれない自分の身体を観察していく」

この観察のあとでもブッダは、生起して、衰滅していく真理の観察の説明を繰り返します。

《第6段階》

さらにちょうど墓場に棄てられた死体の骨が砕け散って、そこに手の骨、そこに足の骨、そこに背骨、そこに頭がい骨がばらばらになってあちらこちらに散乱しているのを見たときに、

「自分の身体もこのような性質のもので、このような運命を避けれない自分の身体を観察していく」

この観察のあとでもブッダは、生起して、衰滅していく真理の観察の説明を繰り返します。

《第7段階》

さらにちょうど墓場に棄てられた死体の骨が白い貝と同じ色になっているのを見たときに、

「自分の身体もこのような性質のもので、このような運命を避けれない自分の身体を観察していく」

この観察のあとでもブッダは、生起して、衰滅していく真理の観察の説明を繰り返します。

《第8段階》

さらにちょうど墓場に棄てられた死体の、骨が積み重なって一年経過したものを見たときに、

「自分の身体もこのような性質のもので、このような運命を避けれない自分の身体を観察していく」

この観察のあとでもブッダは、生起して、衰滅していく真理の観察の説明を繰り返します。

《第9段階》

さらにちょうど墓場に棄てられた死体の、骨が腐食して粉々になったものを見たときに、

「自分の身体もこのような性質のもので、このような運命を避けれない自分の身体を観察していく」

内部に身体について観察して、外部に身体について観察して、内部と外部から身体を観察していくのです。

身体について生起の法を観察して、身体について衰滅の法を観察していくのです。

観察して知った分だけ、記憶した分だけ、

「ただ身体のみが存在する」という念いが現れ起こるのです。

そして、なにものにも依存しなくなり、世間のなにものをも執着しなくなります。

このように、身体について身体を観察していくのです。

*大念処経「ほぐし読み③」はここまで*

身体の観察が終わります。次にブッダは感受の説明をします。

②感受の観察について

《感受の観察》

「わたしは楽しみの感受を感じている」と知る。

「わたしは苦しみの感受を感じている」と知る。

「わたしは苦でもなく、楽でもない感受をかんじている」と知る。

肉体的・精神的、六処の感覚器官による感受の「快・不快・どちらでもない」を観察していくのです。

内部に感受について観察して、外部に感受について観察して、内部と外部から感受を観察していくのです。

感受について生起の法を観察して、感受について衰滅の法を観察していくのです。

観察して知った分だけ、記憶した分だけ、

「ただ感受のみが存在する」という念いが現れ起こるのです。

そして、なにものにも依存しなくなり、世間のなにものをも執着しなくなります。

このように、感受について感受を観察していくのです。

・身体は不浄で、

・「感受」はすべて苦

・自分の心の「行」は無常

・自分には我はなく「五蘊でなりたつ自己」の無我を、

・想起して、

・記憶・心に留める、

のですね。

《感受の観察の解説》

受念処 (じゅねんじょ)・受念住(じゅねんじゅう)

「感覚について(感受は苦)」をみる(気づく)瞑想のことです。

五蘊(ごうん)の「色・受・行・想・識」で成り立つ自分の感受する「受」(じゅ)を如実に観察していきます。「目で見るもの、耳で聞くもの、鼻で嗅ぐもの、舌で味わうもの、身体で触れるもの、こころで感じること」は、すべてはかない「苦」になることを観察します。

感受の観察が終わります。次にブッダは心の観察の説明をします。

③心の観察について

《心の観察》

貪りのある心を「わたしの心は貪りをもっている」と知る。

貪りを離れた心を「わたしの心は貪りを離れた」と知る。

怒りのある心を「わたしは怒りの心をもっている」と知る。

怒りを離れた心を「わたしは怒りの心を離れた」と知る。

癡(おろ)かさのある心を「わたしは癡かさのある心をもっている」と知る。

癡かさを離れた心を「わたしは癡かさの心を離れた」と知る。

統一された心を「わたしは統一された心である」と知る。

散乱した心を「わたしは散乱した心である」と知る。

広大な心を「わたしは広大な心である」と知る。

広大でない心を「わたしは広大でない心である」と知る。

無上でない心を「わたしは無上でない心である」と知る。

無上の心を「わたしは無上の心である」と知る。

定められた心を「わたしは定められた心である」と知る。

定められていない心を「わたしは定められていない心である」と知る。

解脱した心を「わたしは解脱した心である」と知る。

解脱していない心を「わたしは解脱していない心である」と知る。

このように、内部に心について観察して、外部に心について観察して、

内部と外部から心を観察していくのです。

心について生起の法を観察して、心について衰滅の法を観察していくのです。

観察して知った分だけ、記憶した分だけ、

「ただ心のみが存在する」という念いが現れ起こるのです。

そして、なにものにも依存しなくなり、世間のなにものをも執着しなくなります。

このように、心について心を観察していくのです。

《心の観察の解説》

心念処 (しんねんじょ)・心念住(しんねんじゅう)

「心について(心は無常)」をみる(気づく)瞑想です。

五蘊の「色・受・行・想・識」で成り立つ自分の考え方を形成していく「行」(ぎょう)は常に変化するものである「諸行無常」(しょぎょうむじょう)であると如実に観察します。

*大念処経「ほぐし読み④」はここまで*

大念処経 前半 図解①終わり 以下は図解②に続きます。

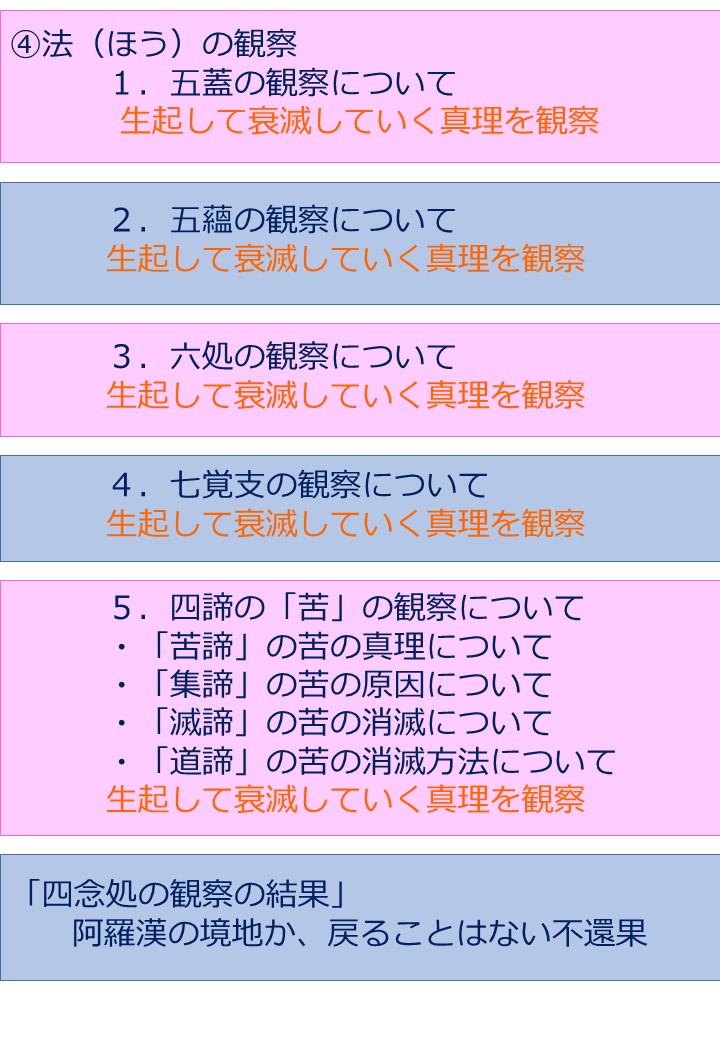

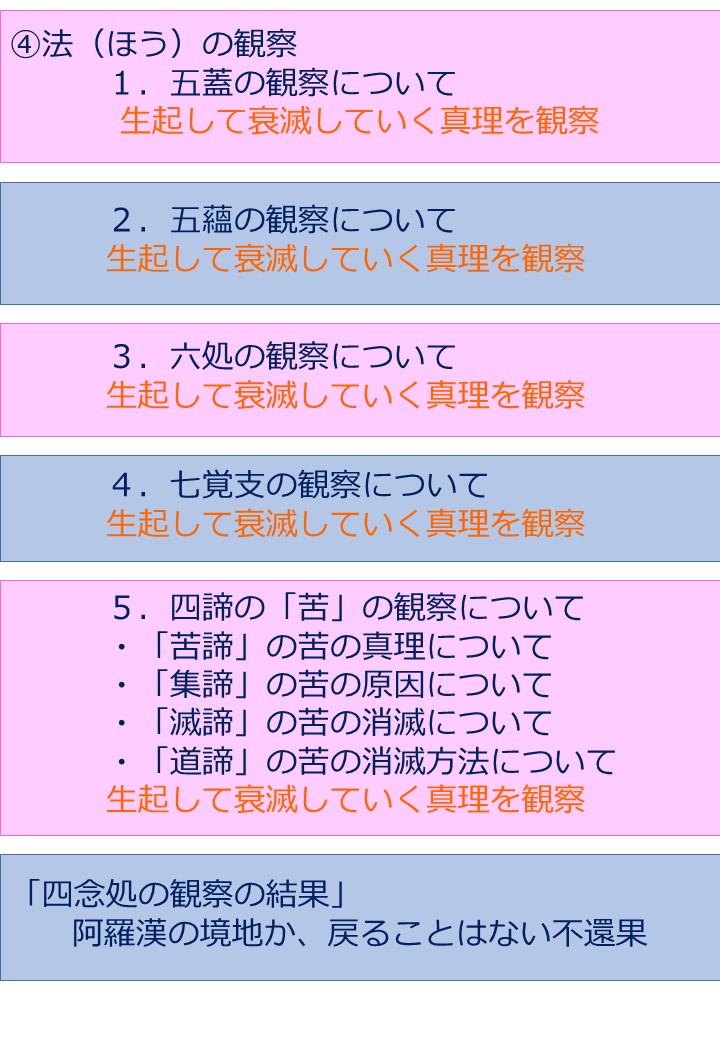

④法(ほう)の観察

1.五蓋の観察について

2.五蘊の観察について

3.六処の観察について

4.七覚支の観察について

5.四諦の「苦」の観察について

・「苦諦」の苦の真理について

・「集諦」の苦の原因について

・「滅諦」の苦の消滅について

・「道諦」の苦の消滅方法について

「四念処の観察の瞑想の結果」

阿羅漢の境地か、戻ることはない不還果

この大念処経の四念処の身受心法は欲界を離れて、色界の瞑想に行く方法だからとても大事だね!

ブッダの教えの最終目的地は「滅尽定」・「想受滅」だから、さらに瞑想をどんどん進すめいくんだね!

続きも見てみよう!