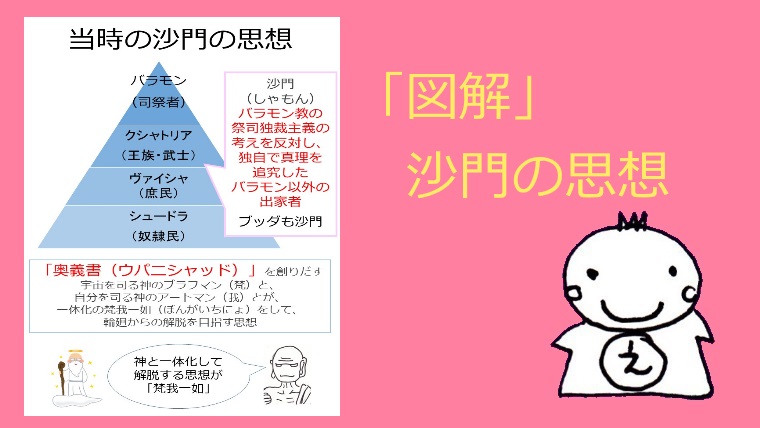

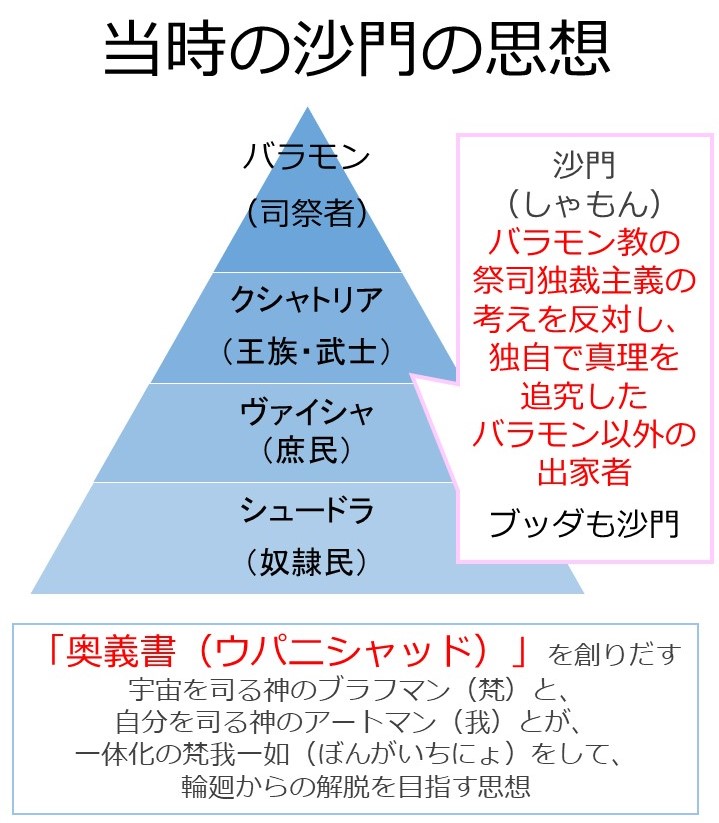

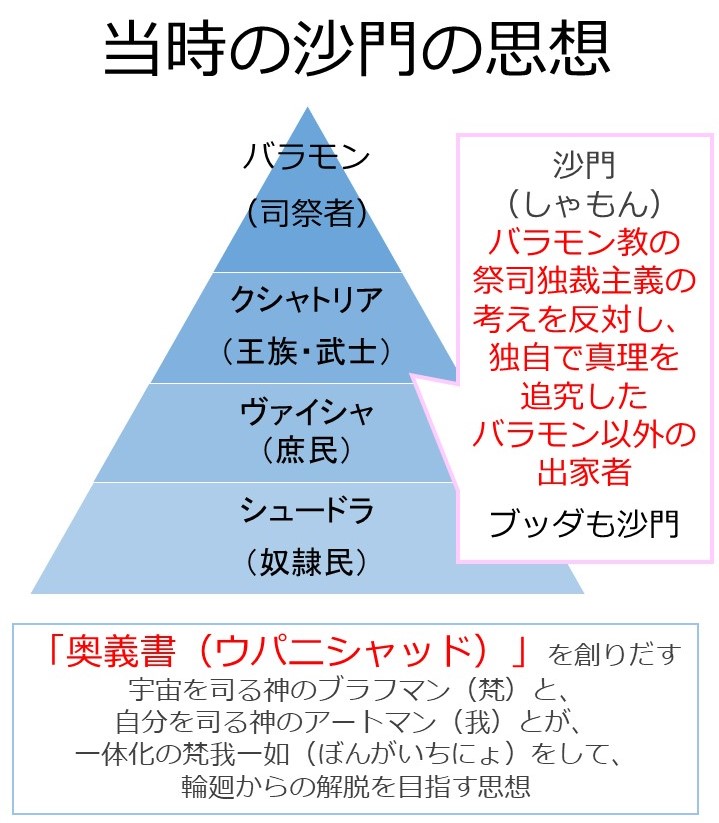

沙門(しゃもん)の思想を「図解」で説明します。沙門とは、バラモン教徒が作った身分制度の「ヴァルナ」のバラモン以外の階級の人が出家した修行僧です。その沙門が独自で梵我一如(ぼんがいちにょ)して解脱する方法をあみだしたのが「ウパニシャッド」(奥義書)です。ブッダ当時活躍した有名な修行僧が六師外道(ろくしげどう)ですが、ブッダは六師外道の思想の「我」を全面的に否定しています。

目次 クリックでジャンプ

沙門(しゃもん)とは、バラモン教以外の出家者

ブッダが存在した当時のバラモンは、

身分制度の頂点にたち、

神へ祈りを捧げる祭事をバラモンだけで独占して取り仕切りました。

バラモン以外の階級の人々は神への祈りも禁止され、

バラモンは独裁的な思想で社会支配を実施していきます。

そんな独占的なバラモン教に反対する考えをもった人々がバラモン以外の階級から現れ、

独自で出家してバラモン以外の出家者になります。

そのバラモン以外の階級の人たちの出家者たちが沙門(しゃもん)です。

ブッダもこの沙門の出家者です。

バラモン教に反対する沙門たちは、

独自に真理を追究していきます。

その沙門たちによって新たに作り出された思想が、

ウパニシャッド(奥義書)です。

ウパニシャッド(奥義書)を見ていきましょう。

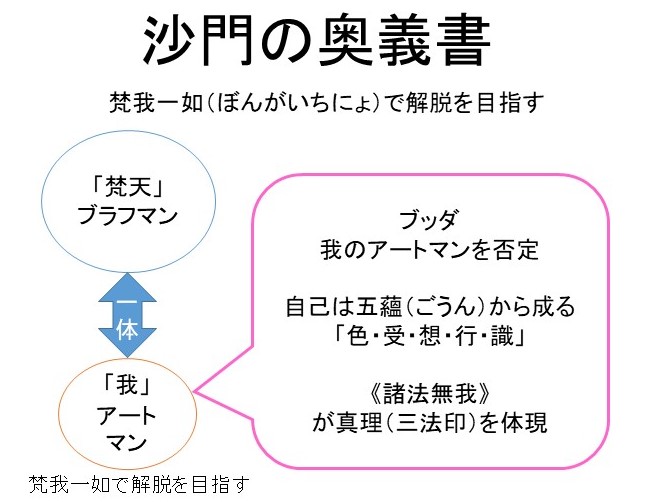

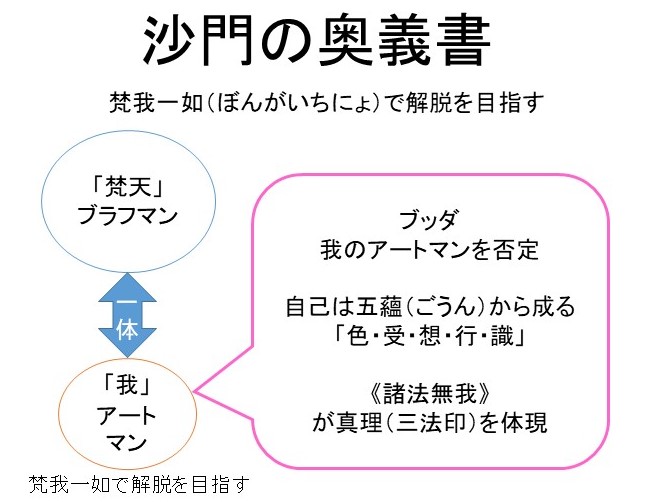

沙門(しゃもん)が編み出したウパニシャッド(奥義書)の思想

梵我一如(ぼんがいちにょ)

梵我一如(ぼんがいちにょ)

バラモン教の最高神で宇宙を司る神のブラフマン(梵・ぼん)と、

自分自身を司る神のアートマン(我・が)とが

一体化(梵我一如・ぼんがいちにょ)することで、

輪廻(りんね)からの解脱を目指す思想です。

当時ブッダ以外の沙門があみだした「ウパニシャッド」(奥義書)では、

自我は、「名色(みょうしき・マーナ・ルーパ)」として、

すべてを形成していると考えられていました。

名色(みょうしき)とは、

簡単にいうと

名(みょう・マーナ)の、「心」と

色(しき・ルーパ)の「身体」のこと

十二支縁起の心と体の「名色」のことです。

解説書の用語でいうと、

名色(名前・形あるのも)

名前(標識)・・・感受、概念化(想)、思念、接触、意を注ぐこと、

色形・・・四大要素(地水火風)によって色形あるもの

しかし、

ブッダは「我」のアートマンを徹底的に否定して、

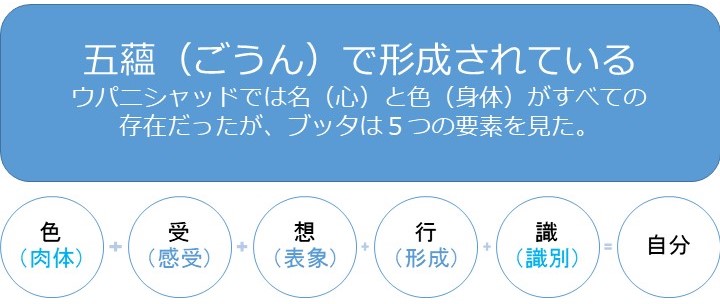

自己は五つの要素の五蘊(ごうん)で成り立つ、

「諸法無我」の真理を説いています。

五蘊(ごうん)も見てみましょう。

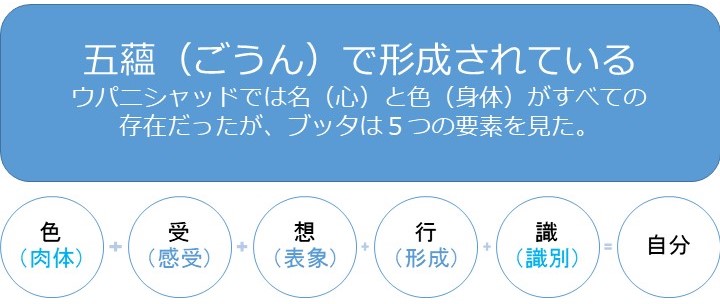

「諸法無我」の理解に、とても重要な「五蘊・ごうん」

五蘊(ごうん)

五蘊(ごうん)とは、

・色(シキ・からだの肉体)

・受(ジュ・感受するこころの作用)「感じるこころ」

・想(ソウ・思い浮かべる心理作用)「想うこころ」

・行(ギョウ・形成しようとする意識)「行うこころ」

・識(シキ・判断する識別する心理作用)「判断するこころ」

の五つの要素です。

名色(みょうしき)を五蘊(ごうん)で、

簡単にいうと

名(みょう・マーナ)の、「心」の「受・想・行・識」の四つで、

色(しき・ルーパ)は、「身体」の「肉体」のこと

当時ブッダ以外の

沙門があみだした「ウパニシャッド」(奥義書)では、

自我は、名色(みょうしき・マーナ・ルーパ)が、すべてを形成している、

と考えられていました。

しかし、

ブッダは自我がない「諸法無我」(しょほうむが)で、

自我は、五蘊(ごうん)の五つの要素で成り立つことを成道して証明しました。

そしてこの五蘊(ごうん)の行は、

「諸行無常」(しょぎょうむじょう)の「行」でもあります。

そして、

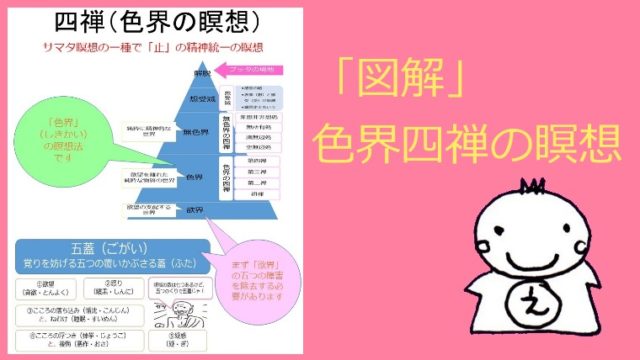

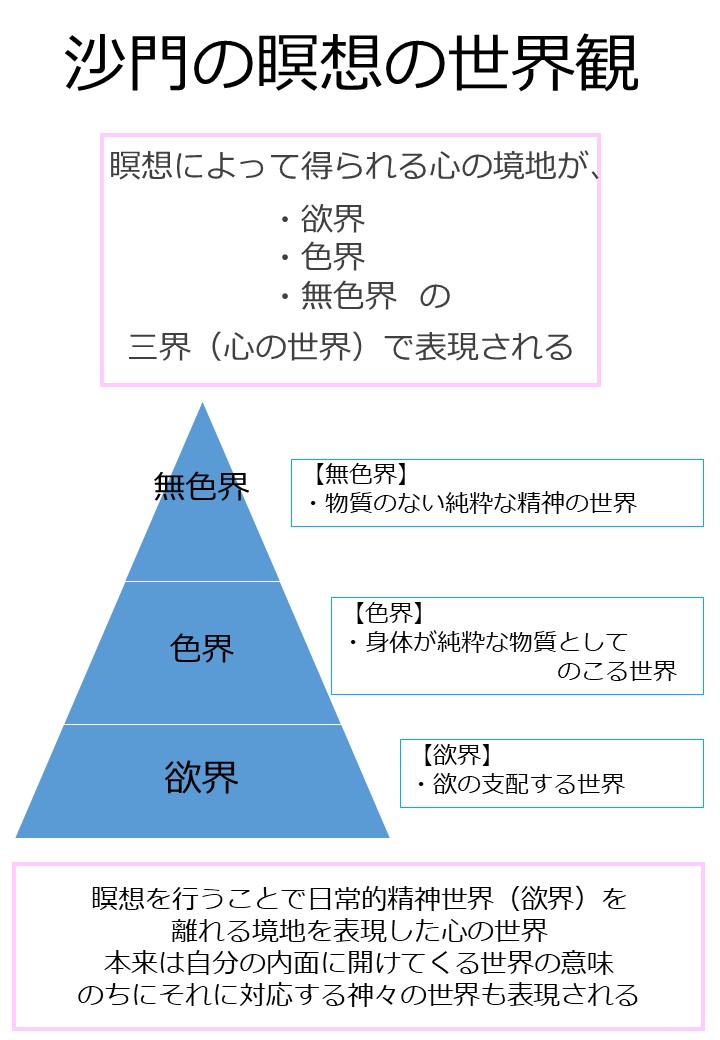

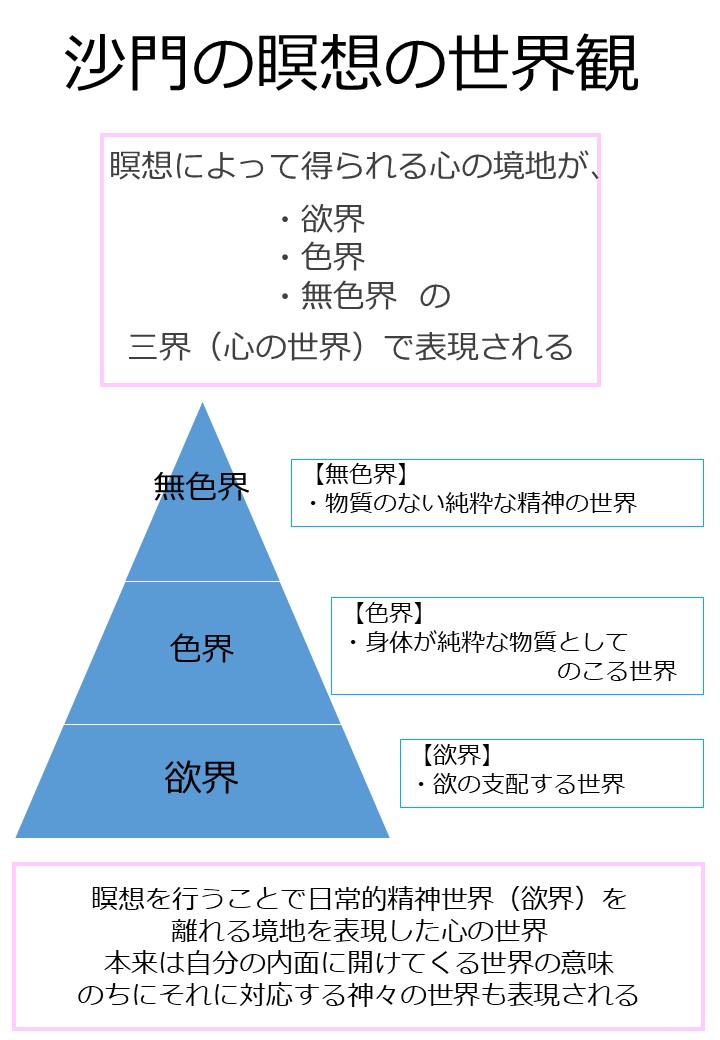

沙門たちは、

真理を追究していくうえで、

こころの在り方を三つの世界に確立していきます。

心の世界をあらわす、三界(さんがい)

出家者たちは真理を追究していく修行の瞑想で、

心の世界を獲得していきます。

その瞑想で獲得できる境地を3つの世界にした、

三界(さんがい)

をつくります。

三界は瞑想によって得られる心の境地で、

- 欲界(欲の支配する世界・日常をすごしている時の心の世界)

- 色界(身体が純粋な物質としてのこる心の世界)

- 無色界(身体の物質の感覚がない純粋な精神の世界)です。

この心の境地の三界は、ブッダの教える仏教にもとり入れられます。

また三界の境地に対応した天の神々も配備されていきます。

その天の神々も原始仏典にはたくさん登場します。

そんな独自で真理を追究する沙門達は、

裸で過ごして修業をする修行僧、

苦行で真理を追究する修行僧、

生き物を殺さないことを徹底する修行僧など、

たくさんのバラモン以外の出家者が登場して活躍をしていきます。

仏教以外の道で「外道・げどう」と呼ばれます。

六人の有名な「六師外道・ろくしげどう」を

紹介します。

原始仏典にでてくる沙門たち(六師外道)

六師外道(ろくしげどう)とはブッダ当時活躍していた沙門の修行僧たちで、

仏教(ブッダの教え)と違う考えの見解なので、

仏教の外の道(外道)と呼ばれています。

①プーラナ・カッサバ

「道徳否定論者」で、いかなる悪を行っても罪はないし、どんなに良い行いの布施をしても、どんなに先祖を供養をしてもなんの功徳もないと説いた人物です。

②パクダ・カッチャーナ

「唯物論者・ゆいぶつろんしゃ」で、この世界は、地、水、火、風、霊魂、苦、楽の七つの要素のみが動かず変化もしないで実在すると説いた人物です。

③アジタ・ケーサカンバリン

「虚無論者(きょむろんしゃ)・断滅論者(だんめつろんしゃ)」で、今生きているこの世界は地水火風の四つの元素のみが実在し、その他のものは実際には無く造りあげられた存在であると説く「虚無論者」、さらに死後にはなにも存在しない「断滅論」を主張し説いた人物です。

④マッカリ・ゴーサーラ

「宿命論者・しゅくめいろん者」で生きている者が死んでいくのには何の原因もなく、毛糸の玉を投げて転がすと、ほどけながら糸がなくなるまで転がるように、輪廻の終わりで苦が消滅し浄化される宿命論を主張した人物です。

⑤ニガンタ・ナータプッタ

「われわれには煩悩による縛りがなく、自己の制御者で、自己完成者である」と説く人物です。ニガンタは「束縛はない」意味でジナ(勝利)の教えといわれています。ニガンタは30才で出家して12年間苦行をします。その6年間はアージヴィカ教でマッカリーゴーサラと一緒に修業をしていたみたいです。その後独立してジャイナ教をつくります。徹底的なアヒンサー(不殺生戒)で生き物を殺さない戒律の厳しい宗派です。現在のインドでもジャイナ教徒は存在しています。

⑥サンジャヤ・ベーラッティプッタ

詭弁論者(きべんろんしゃ)で、断定的な判断は成立しないと、うなぎのようにつかみどころが無い錯乱論者ともよばれています。お弟子さんにサーリプッタとモッガラーナがいましたが、後にブッタの弟子になります。

六師外道については、

「沙門果経」や「清浄経」に教説を説いている姿が描かれて出てきます。

ブッダはこの六師外道の思想を全面的に否定しています。

出家者が増えた背景を考察すると

如何に生きるのかを追及する思想家が出現した背景に当時のインドは文明が発達し、

街では人口も増え、食べ物も豊富にあったと考えられています。

托鉢に行くのに便利な都市の近くの森や林で、沙門達の修行僧は修業を盛んに行っていたんですね。

(参考:「図解」ブッダの教えもくじはこちら)