ブッダの教え仏教を学ぶには、お経の原始仏典を読むのが一番ダイレクトに学べます。おすすめのお経と、経典にでてくるブッダの教え、さらに当時の時代背景を順序良くまとめて、最後に一番のおススメを説明します。

目次 クリックでジャンプ

ブッダの教え、仏教とは

ブッダは苦の解決方法を探すために出家して、みごと成道した人物です。

ブッダの教えとは、35才で成道した時に体現した、

三法印(四法印)「諸行無常・諸法無我・涅槃寂静・(一切皆苦)」の内容で、

苦の解決方法を、四つの真理の「四諦(したい)」で教えています。

ブッダの教えの答えは

「四諦を理解して、(八正道の実践で)煩悩をとめたら、寂静の世界で生まれ変わらない。再生はない。」

です。

それを、入滅する80才までブッダは一貫して、同じ教えを説いています。

ブッダの教え、仏教を学ぶには、お経を読むのが一番

ブッダの教えをまとめられたのが「お経」で、原始仏典では「経蔵」(けいぞう)になります。ブッダの教えを学ぶには「経蔵のお経」を読むのが一番の近道になります。お経もたくさんあるので、一番最初のお経から読み進めるのが普通の考え方なのですが、第1経の「梵網経」(ぼんもうきょう)では「戒律」と「間違った見解」が中心の内容で、とても難しいお経になっています。(参考:パーリー経典一覧)

その理由を時代背景からみると、

ひとつ目は、仏教僧団に入るには、受戒(じゅかい)を受けなければなりませんでした。受戒は仏教徒としての守るべき「戒」と僧団として行うべき「律」の、戒律(かいりつ)を授かることです。なので、仏教以外の思想や考え方、間違った見解などをすべて打破する教えが一番最初に必要だったのが理由で「梵網経」が来ています。

二つ目は、原始仏教の時代の僧侶は、出家者が覚りの阿羅漢になるのが目的なので、自分が覚るのが最終地点で修行をします。修行者は教えを広めていく布教が修行ではなく、自分の行いの行為を戒める戒律が最初に重要でしたので、戒律を重視した内容のお経が最初にきているのがわかります。

わかりやすいお経から読む

第1経「梵網経」が難しいですので、読みやすいお経から読み進めることがおすすめです。そのお経が第2経の「沙門果経」(しゃもんかきょう)です。仏教徒の修行の成果であるブッダの教えが順序よく説かれています。

それを苦の解決方法の四つの真理「四諦」(したい)の教えでまとめられています。

お経の教えをひとつずつ拾って意味を理解する

ブッダの教えの「経蔵」のお経では順序良く、ブッダの教えがでていることが多いです。お経に出てくるブッダの教えをひろって意味を理解しておくと、お経の内容の把握がわかりやすくなります。

時代背景や、他の思想家との違いを理解する

ブッダ当時のバラモンや沙門の思想もあわせて理解しておくと、なぜブッダが「諸法無我」(しょほうむが)を説いたのか、「我」がないとはどういう意味なのかも理解できます。最初のお経「梵網経」、さらに次の2経「沙門果経」にも続けて他の思想家の考え方がでてきます。

ブッダの教え、仏教とは、

「諸行無常・諸法無我・涅槃寂静・(一切皆苦)」で、

「苦の解決方法」を四つの真理「四諦」(したい)で教えています。

ブッダの教えの目的は

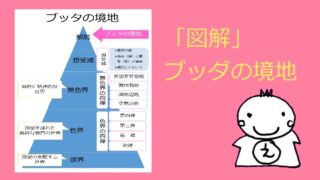

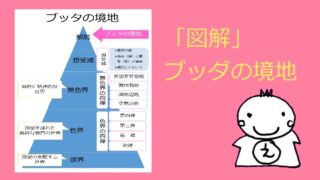

煩悩が消えて、再生しない、「想受滅」の境地の阿羅漢になることです。

まとめ「ブッダの教え、仏教の学び方の順序」

最初に修行内容が順序よく書かれた、「沙門果経」のお経を読んで、

長部 第2経「沙門果経」(しゃもんかきょう)ブッダの教え解説付き

次に、「バラモン」「沙門」「ブッダ」の思想を理解して、

「図解」沙門(しゃもん)のウパニシャッド(奥義書)と六師外道の思想

「図解」色界の四禅、無色界の四禅、さらに上の想滅受 ブッダの瞑想

次に「梵網経」を読んで

長部 第1経「梵網経」(ぼんもうきょう)ブッダの教え解説付き

「十二縁起」を理解して、

「図解」「十二縁起」(じゅうにえんぎ)は、苦の原因「四諦」の「集諦」

「四諦」も理解して、

「図解」「四諦」(したい) 「苦・集・滅・道」4つの真理と苦の解決法

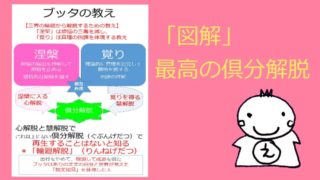

「解脱」をしる。

「図解」心の解脱(心解脱)、智慧の解脱(慧解脱)、二つで「倶分解脱」

さらに、素敵な修行もあることも知る

こちらも、おすすめのお経

そして、一番のおススメはやっぱり仏典を読む!

なぜなら、ぼーさん自身も原始仏典に出会えて、原始仏典を読めて、本当によかったと思えたから、このサイトを作ることができてるからです。

このサイトはあくまでも原始仏典の読むコツを伝え、理解しやすくなれば嬉しいと思って作っています。

ブッダの教えを知りたい人で、本物の原始仏典を読まずして、ブッダの教えを完結させてしまうのはあまりにも、もったいないと思います。

いつでも原始仏典を読める環境は、一生モノの宝ですよ!

このサイトを通じて、原始仏典の読み方のコツを掴んでもらえたら、本当にうれしいです。

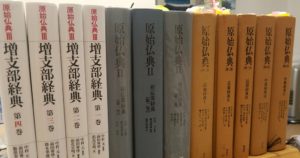

現代語で翻訳されている主な「原始仏教・パーリ仏典」

①春秋社「原始仏典」

この春秋社の「原始仏典」は、イギリスのパーリ聖典協会のPTS版(パーリ・テキスト・ソサエティ)を底本(翻訳のもとにした本)にして、中村元先生はじめ森祖道先生、前田専学先生、浪花宣明先生、その他たくさんの仏教専門のエキスパートの先生方が翻訳に携われています。

春秋社の「原始仏典」の中村元先生の序文の解説では、

ブッダ自身の布教していた時代とそれに続くお弟子さんたちの時代、およそ紀元前3世紀ころまでを「原始仏教」時代といいます。一つの仏教教団が上座部と大衆部に分裂して、さらに細かく分裂して部派仏教が発生しました。部派仏教のひとつ上座部の部派がインドよりスリランカ、ミャンマー、タイ、カンボジア、ラオス、ベトナムと南伝仏教が伝えていき、現在この上座仏教の伝えるパーリー語の原典が、現存する者の中で内容が一番完備している。と説明されてます。春秋社「原始仏典」序文の解説より

②大蔵出版「パーリ仏典」片山一良先生著

片山先生は、大蔵出版からビルマ第6結集(1954年)の教典を底本にした「パーリ仏典」長部全6巻・中部全6巻・相応部全10巻を翻訳して出版されています。

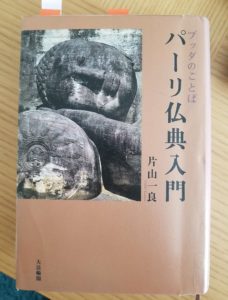

③大宝輪閣「パーリ仏典入門」片山一良先生著

また、大宝輪閣から「パーリ仏典入門」を出版されています。入門と題されていますが、

パーリ仏典「三蔵」の全体を解説されています。膨大な経典数の把握がとても理解しやすいので大変おすすめです。

大法輪閣の「パーリ仏典入門」の片山一良先生のパーリ仏典の解説では、

「上座部仏教」(テーラワーダー)の聖典で、長老(テーラ)たちによって実践され、説かれ、伝持された仏教、「伝統の仏教」と説明されています。大法輪閣「パーリ仏典入門」著者:片山一良より

④Kindle版 「小部経典・ブッダの福音」 全10巻 正田大観先生 翻訳

正田大観先生はビルマ第六結集の経典を改訂した『国際版パーリ三蔵』を底本として「小部経典」を翻訳されてamazonにて出版されています。

画像はamazonより参照

小部経典 第一巻 (パーリ語原文付)~正田大観 翻訳集 ブッダの福音~

それに、ブッダ当時の6人の外道とかいろんな修行者のユニークなエピソードもでてきて楽しいね~!

原始仏典には、ほんと色んな神様や悪魔とかもでてきて楽しいね!

現代の日本語で読めるのが本当にありがたいよね!