大乗仏教の経典「法華経」(ほけきょう)・「妙法蓮華経」(みょうほうれんげきょう)の内容や教えをわかりやすく「図解①」で経典の全体と歴史など、そして、「図解②」では法華経の用語や意味を解説します。

目次 クリックでジャンプ

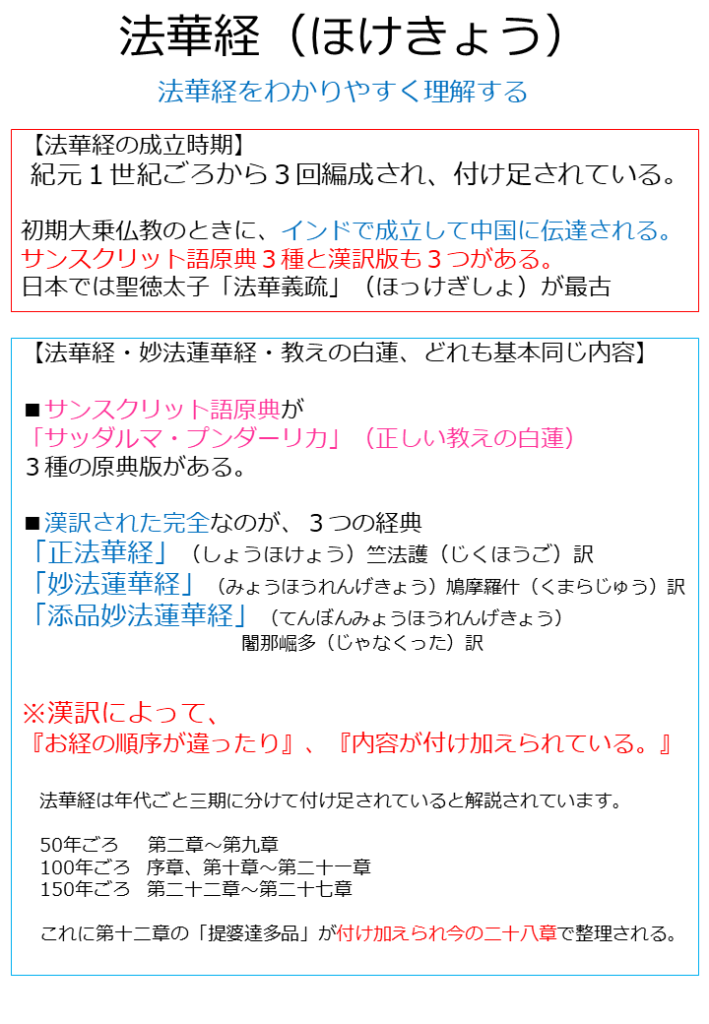

法華経とは?わかりやすく!

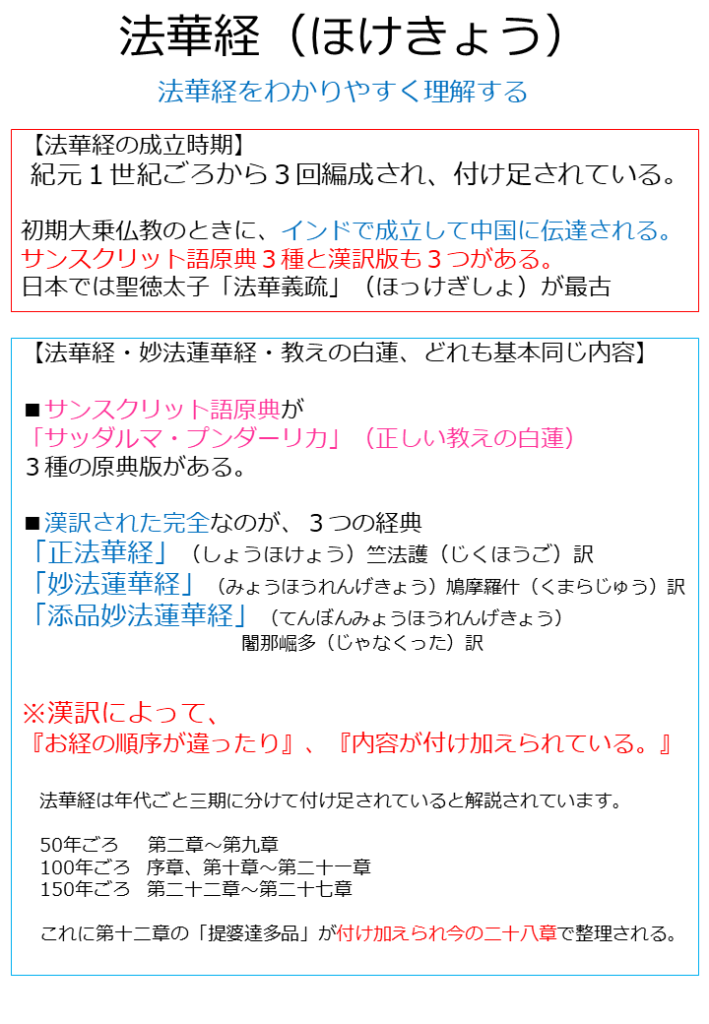

法華経には、

・法華経(ほけきょう)、

・妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)、

・正しい教えの白蓮、

などいろんな呼び方があって、

経典の実体がわかりづらいのですが、

わかりやすく整理すると、

■サンスクリット語原典(インドで作られた)が

・「サッダルマ・プンダーリカ」(正しい教えの白蓮)で

3種の原典版があります。

それを、

■漢訳した(中国に伝播して翻訳した)完全な経典が、

1.「正法華経」(しょうほけょう)

竺法護(じくほうご)訳(268年頃)*一番古い翻訳

2.「妙法蓮華経」(みょうほうれんげきょう)

鳩摩羅什(くまらじゅう)訳(406年頃)

*日本の仏教で一番取り扱われている翻訳

(このサイトもこの「妙法蓮華経」が土台になります。)

3.「添品妙法蓮華経」(てんぼんみょうほうれんげきょう)

闍那崛多(じゃなくった)訳(601年頃)*妙法蓮華経に添付した内容

の3つの経典です。

日本での法華経は

鳩摩羅什訳(406年ごろ)

「妙法蓮華経」(みょうほうれんげきょう)

の影響が強いです。

では次に、

法華経は誰がどこで作ったのかを見ていきましょう。

法華経とは、誰がどこでつくったのか?わかりやすく!

法華経は、

インドで根本分裂してできた初期の大乗仏教僧団が、

紀元1世紀頃に

作った経典で、

のちに付け加えられたり再編成されたりして、

インドから中国、日本へと時代をまたいで広がった、

仏教で一番影響力があった経典と言われています。

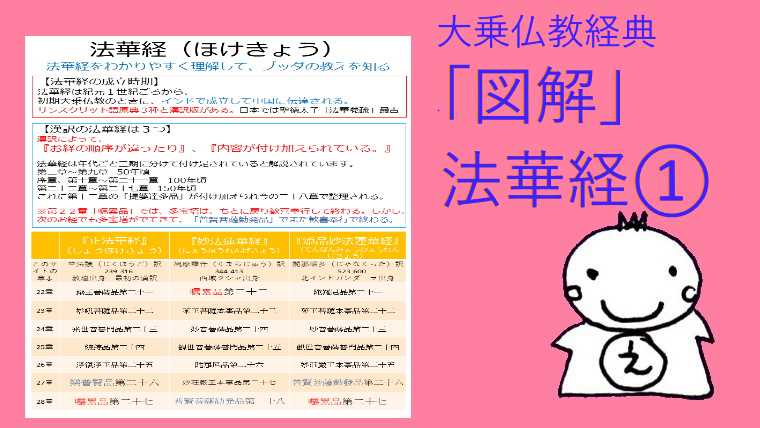

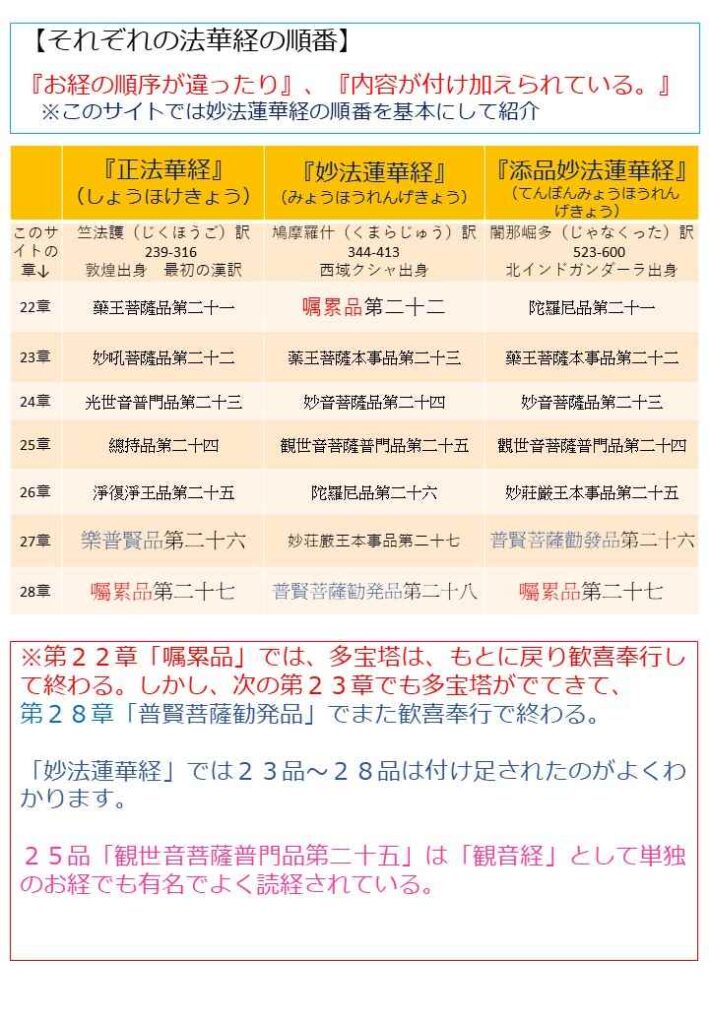

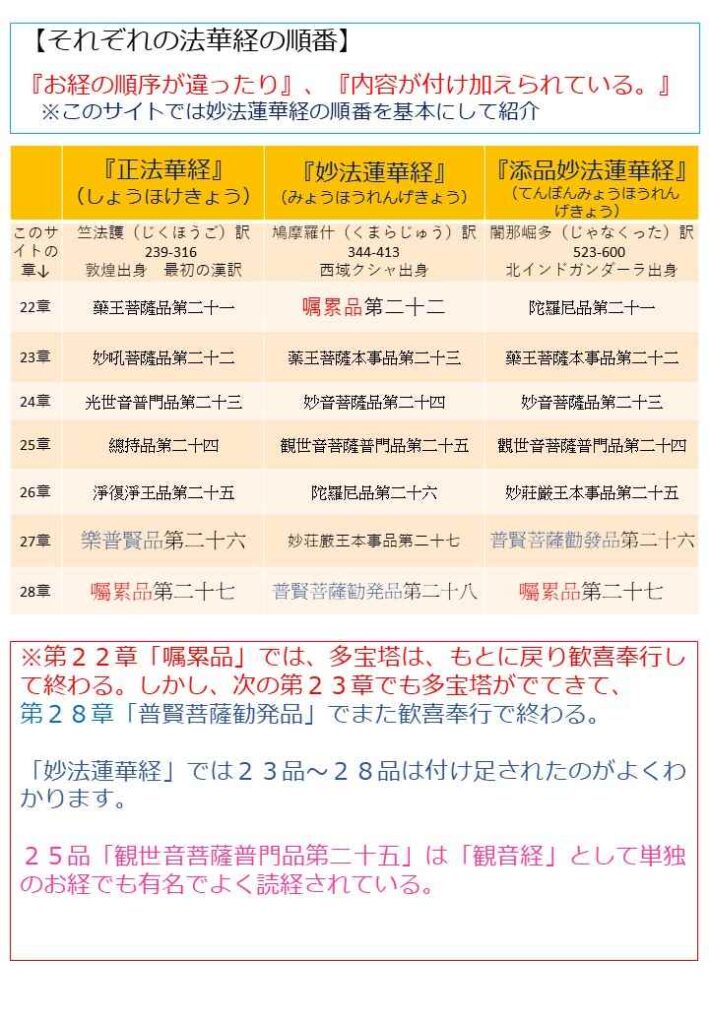

漢訳ではお経の順番が違ったり、内容が付け加えられたりしています。

順番は下の表を確認ください。

内容は基本同じですが、翻訳によって経典の順番が変わったり、内容が欠けていたり、付け加えられていたりしています。

あとの時代に、付け加えられたりしていますが。

【構成】は二十八品(28章)から成る

「妙法蓮華経」(みょうほうれんげきょう)鳩摩羅什(くまらじゅう)訳の漢訳経典が主流になっています。

繰り返しになりますが、このサイトも妙法蓮華経が土台です。

のちに、

これら法華経をくわしく解説した「注疏」(ちゅうそ)がでてきます。

主な注疏(ちゅうそ)が

竺道生(375-597)涅槃宗が書いた「法華経疏」

梁法雲(467-529)成実学者が書いた「法華義書」

天台智顗(538-597)天台宗開祖が書いた「法華玄義・文句」

吉蔵(549-623)三論宗が書いた「法華玄論・義疏」

窺基(632-682)法相宗が書いた「法華玄賛」

戒環(1119頃-1126)禅宗が書いた「法華要解等」

法華三部経について

法華三部経は、

1、無量義経(むりょうぎこう)、この妙法蓮華経を説く直前に説いた、「無量義」限りない意味を持ったお経。妙法蓮華経を読む前に読む「開経」(かいきょう)と呼ばれる。

2、妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)、略して法華経(ほけきょう)と呼ばれる。

3、観普賢菩薩行法経(かんふげんぼさつぎょうほうきょう)、妙法蓮華経の最後第二十八章の「普賢菩薩勧発品」のあとを受けて、普賢菩薩が主役で、徹底した懺悔(ざんげ)が説かれているので「懺悔経」(ざんげきょう)とも呼ばれ、また結びの経典でもあるので「結経」(けつきょう)とも呼ばれる。

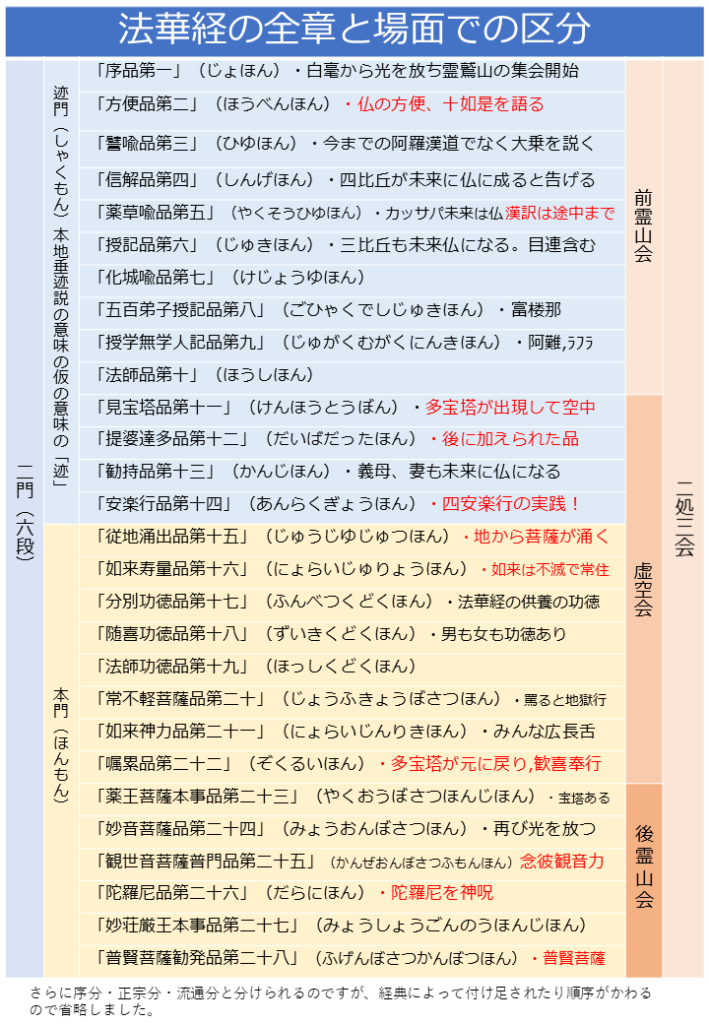

法華経の全体の内容をわかりやすく理解する

| 経典名(品・章) | 出来事 |

|---|---|

| 「序品第一」(じょほん) | ・白毫から光を放ち霊鷲山の集会開始 |

| 「方便品第二」(ほうべんほん) | ・仏の方便、十如是を語る |

| 「譬喩品第三」(ひゆほん) | ・今までの阿羅漢道でなく大乗を説く |

| 「信解品第四」(しんげほん) | ・四比丘が未来に仏に成ると告げる |

| 「薬草喩品第五」(やくそうひゆほん) | ・カッサパ未来は仏 漢訳は途中まで |

| 「授記品第六」(じゅきほん) | ・須菩提(しゅぼだい)、迦旃延(かせんねん)、迦葉(かしょう)、目連(もくれん)未来に仏になる |

| 「化城喩品第七」(けじょうゆほん) |

・智勝仏は、四諦と十二縁起を順観と逆観を説く。 ・化城宝処の譬喩・えん坊如来がかわいい |

| 「五百弟子授記品第八」(ごひゃくでしじゅきほん) |

・富楼那も未来仏になる。・衣裏繋珠の譬喩 |

| 「授学無学人記品第九」(じゅがくむがくにんきほん) | ・アーナンダー、ラーフラーも未来仏になる。・アーナンダーがおもしろい |

| 「法師品第十」(ほうしほん) | ・経塚たてないさい。・高原穿鑿の譬喩(こうげんせんしゃくのひゆ) |

| 「見宝塔品第十一」(けんほうとうぼん) | ・多宝塔が出現して空中の場面「虚空会」(こくうかい)・多宝如来が登場! |

| 「提婆達多品第十二」(だいばだったほん) | ・デーバダッタがブッダをさとらせる。・後に加えられた品とされる。 |

| 「勧持品第十三」(かんじほん) | ・義母、妻も未来に仏になる |

| 「安楽行品第十四」(あんらくぎょうほん) |

・四安楽行の実践! ・「髻中明珠の譬喩」(けいちゅうみょうしゅのひゆ) |

| 「従地涌出品第十五」(じゅうじゆじゅつほん) | ・地から菩薩が涌く |

| 「如来寿量品第十六」(にょらいじゅりょうほん) |

・如来は不滅で常住(原始仏典の教義と異なる) ・「良医治子の譬喩」(ろういじしのひゆ) ・自我偈(じがけ) |

| 「分別功徳品第十七」(ふんべつくどくほん) | ・法華経の供養の功徳・如来の寿命が長い・門持陀羅尼門(もんじだらに) |

| 「随喜功徳品第十八」(ずいきくどくほん) | ・男も女も功徳あり・「聞法結縁」(もんぽうけちえん) |

| 「法師功徳品第十九」(ほっしくどくほん) | ・法華経の読み書きで六根清浄 |

| 「常不軽菩薩品第二十」(じょうふきょうぼさつほん) | ・法華経を罵ると地獄行 |

| 「如来神力品第二十一」(にょらいじんりきほん) | ・みんな広長舌でベロベロべェ~ |

| 「嘱累品第二十二」(ぞくるいほん) |

・多宝塔が元に戻り、歓喜奉行 ・正法華経では最後の品 |

| 「薬王菩薩本事品第二十三」(やくおうぼさつほんじほん) |

・多宝塔がまだいてる。 ・薬王菩薩の修行をしたら阿弥陀の世界にいける |

| 「妙音菩薩品第二十四」(みょうおんぼさつほん) | ・ブッダが再び光を放ち ・妙音菩薩が現れる |

| 「観世音菩薩普門品第二十五」(かんぜおんぼさつふもんほん) |

・念彼観音力 ・観音経ほぐし読みあり! |

| 「陀羅尼品第二十六」(だらにほん) | ・薬王菩薩が陀羅尼を神呪 |

| 「妙荘厳王本事品第二十七」(みょうしょうごんのうほんじほん) | ・浄蔵、浄眼は慈悲喜捨の実践者 |

| 「普賢菩薩勧発品第二十八」(ふげんぼさつかんぼつほん) | ・普賢菩薩が最後に登場 |

法華経は一つのお経を「品」(ほん)と呼び、全体で二十八品あります。

このサイトでは各品を「簡潔にほぐし読み」にして紹介もしています!

この法華経の第25章にあたる「観音菩薩普門品第二十五」(かんぜのんふもんぼんだいにじゅうご)は「観音経」(かんのんきょう)と呼ばれます。

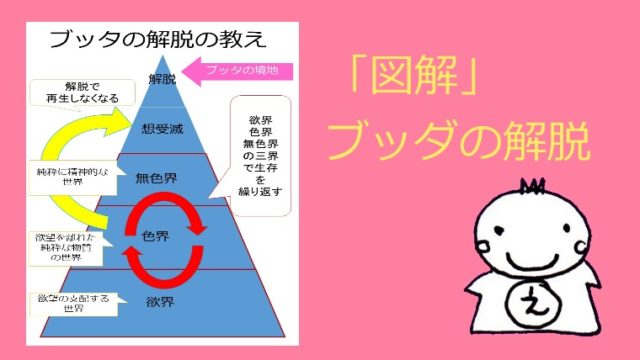

法華経の成立時期を理解する

法華経は、紀元1世紀ごろ 初期「大乗仏教」のときにインドで成立して、中国に伝播していく。

法華経は年代ごと三期に分けて付け足されていると解説されています。

第二章~第九章 50年頃

序章、第十章~第二十一章 100年頃

第二十二章~第二十七章 150年頃

これに第十二章の「提婆達多品」が付け加えられ今の二十八章で整理される。

原始仏典はブッダが入滅して第一結集した内容を編成してできた紀元前3世紀ごろの最古の経典で、保守派の上座部仏教が保持したお経

法華経は根本分裂してできた大乗仏教僧団が、

紀元1世紀ごろに作ったお経

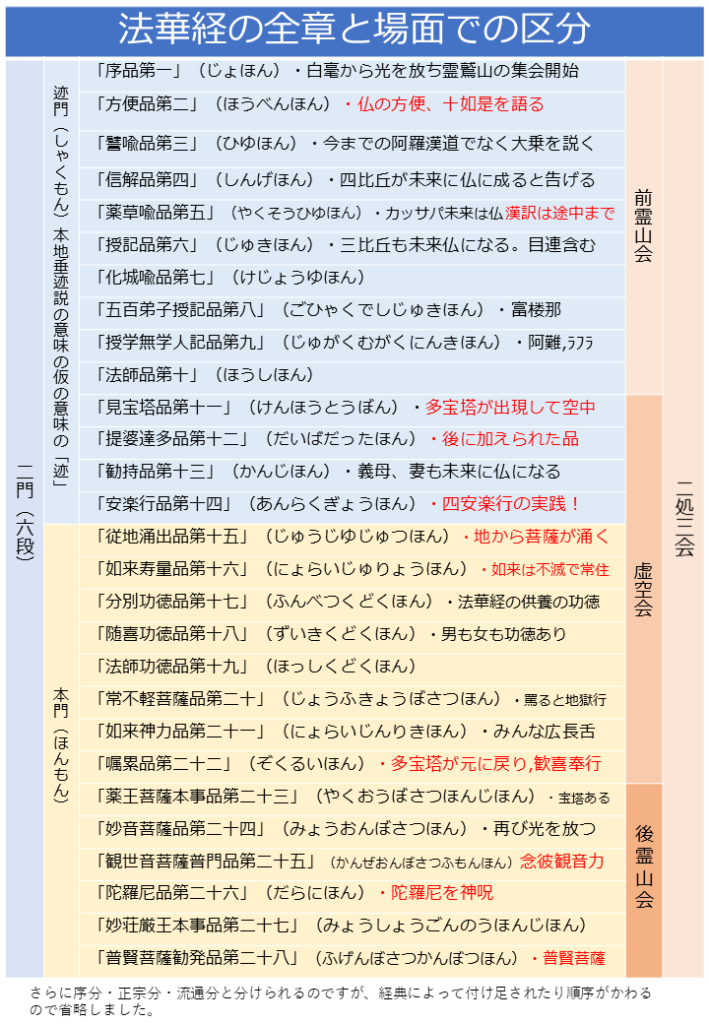

その前に法華経の全体場面も補足しておくね!

法華経の場所と場面「二処三会」(にしょさんえ)

《場所》

マガダ国の王舎城(おうしゃじょう)の霊鷲山(りょうじゅせん)

《場面》

「序品~第10品」は霊鷲山の場面(前霊山会)

「第11品~第22品」は天空の場面(虚空会)、

「第23品~第28品」は再び霊鷲山の場面(後霊山会)

なので、

二処三会(にしょさんえ)

の構成と呼ばれます。

《二門》(にもん)

「序品~第14品」は迹門(しゃくもん)と区切られ、

本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)の意味の仮の意味の「迹」

「第15品~第28品」は本門(ほんもん)は本当の姿の「本」と、

二つの門に分類されたりもします。

この二門の分類は、仏教と日本の神道の神仏習合の思想も混じったのかなと感じました。さらに序分・正宗分・流通分と分けられるのですが、経典によって付け足されたり順序がかわるので説明は省略します。

法華経の教え、基本的な教義

仏の方便で、一切衆生を無上のさとりの仏道に導く教え

【仏の方便】(ほとけのほうべん)

方便(ほうべん)原語「ウパーヤ」は近づくの意味で、

到達の手段の意味。さとりに導いて救済する手段。

「善巧方便」(ぜんぎょうほうべん)

仏の智慧へ導くために用いる巧妙な手段といわれる。

【法華経の大きな教えの意味】

「法華経を信じることで、仏の国に生まれ変わり、善行を積んで、自分も仏になれる」

歴劫成仏(りゃくごうじょうぶつ)の思想

弥勒菩薩(みろくぼさつ)が過去世で、普通の僧侶の求名(ぐみょう)だったが、善行を積んで菩薩になることが「序品第一」にでてきます。

法華経に出てくる表現と言葉の意味は「図解②」で解説!

【法華経によくでてくる一乗や二乗、三乗、功徳、回向、供養は図解②で解説】

ここからは、日本での法華経の流れと、おすすめの本も記載しておきます。

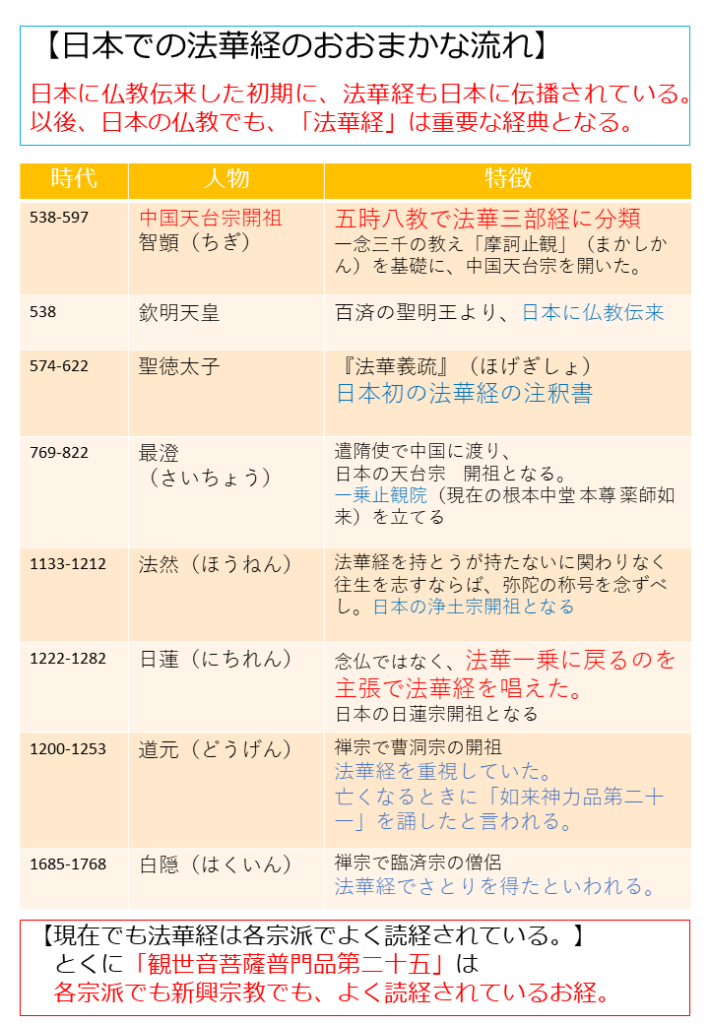

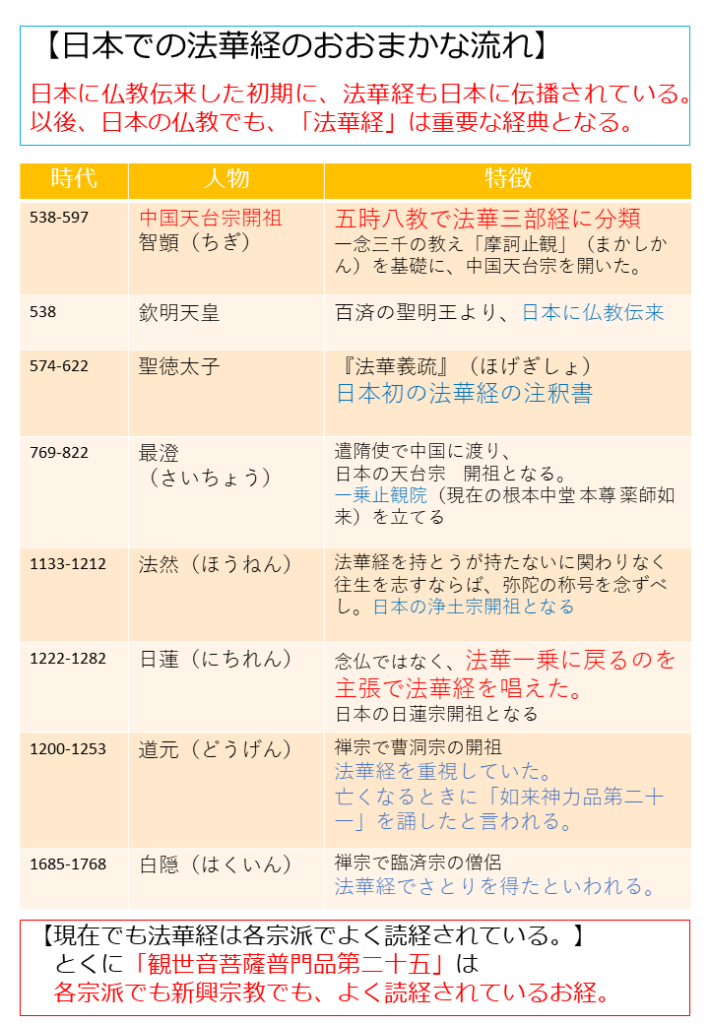

日本での法華経のおおまかな流れ

|

時代 |

人物 |

特徴 |

|

538-597 |

中国天台宗開祖 智顗(ちぎ) |

五時八教で法華三部経に分類 一念三千の教え「摩訶止観」(まかしかん)を基礎に、中国天台宗を開いた。 |

|

538 |

欽明天皇 |

百済の聖明王より、日本に仏教伝来 |

|

574-622 |

聖徳太子 |

『法華義疏』(ほげぎしょ) 日本初の法華経の注釈書 |

|

769-822 |

最澄 (さいちょう) |

遣隋使で中国に渡り、 日本の天台宗 開祖となる。 一乗止観院(現在の根本中堂 本尊 薬師如来)を立てる |

|

1133-1212 |

法然(ほうねん) |

法華経を持とうが持たないに関わりなく往生を志すならば、弥陀の称号を念ずべし。日本の浄土宗開祖となる |

|

1222-1282 |

日蓮(にちれん) |

念仏ではなく、法華一乗に戻るのを主張で法華経を唱えた。 日本の日蓮宗開祖となる |

|

1200-1253 |

道元(どうげん) |

禅宗で曹洞宗の開祖 法華経を重視していた。 亡くなるときに「如来神力品第二十一」を誦したと言われる。 |

|

1685-1768 |

白隠(はくいん) |

禅宗で臨済宗の僧侶 法華経でさとりを得たといわれる。 |

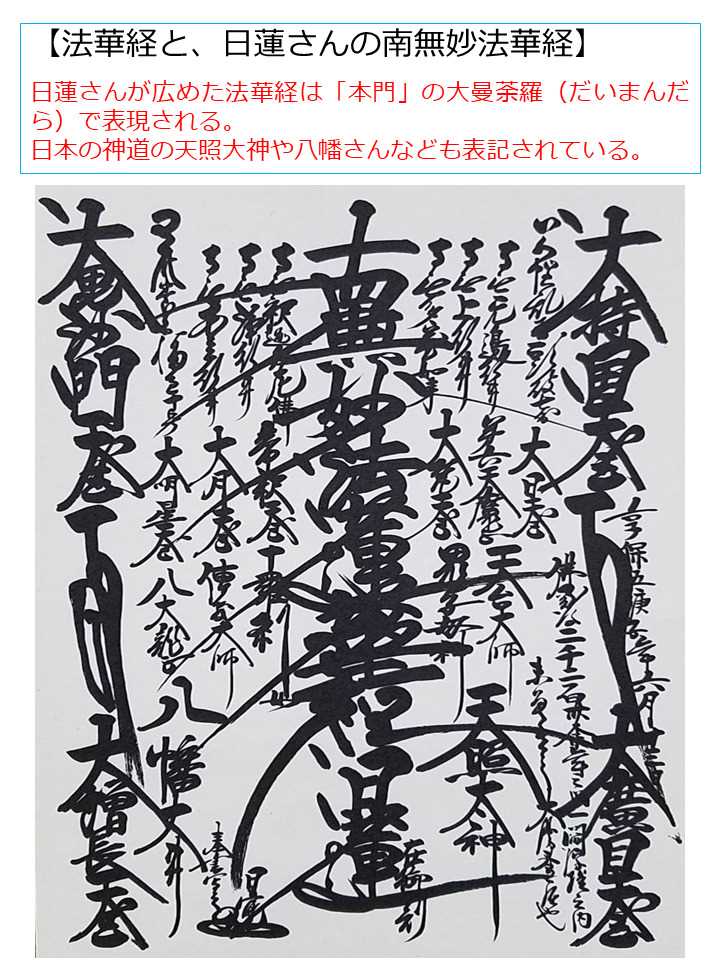

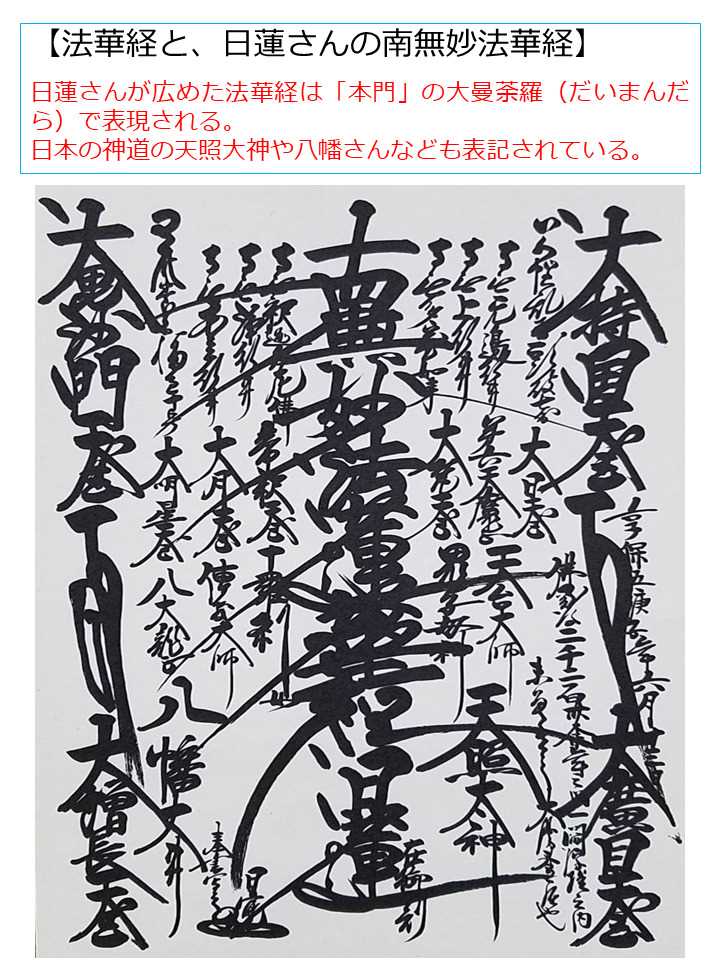

■南無妙法蓮華経の曼陀羅

日蓮さんが広めた法華経は「本門」の大曼荼羅(だいまんだら)で表現される。

掛け軸になっているのは、日本の神道の天照大神や八幡さんなども表記されていて、神仏習合の思想が混じっているのがわかります。

おすすめの法華経の本

①「図解」法華経大全 著者:大角修先生

解説もとても充実していて、理解しやすくまとめられているので、とても読みやすいです。

まずこの本を読んでから、岩波文庫の「法華経」を読み比べてみました。

最初の一冊として、超おすすめです。

②法華経 岩波文庫ワイド版 坂本幸男先生・岩本裕先生

この本を読む注意に、まず「右側のページ」の上は漢文、その下に漢訳です。漢訳は表現が文語体なので難しく理解しづらいです、、、。

そして、

「左側のページ」はサンスクリット語からの訳です。

原本が違うので別によんだ方がいいです。

そして、漢訳とサンスクリット語を読み比べると、

違いが発見できて、本来の意味の理解にもつながって、とてもいいと感じました。

言葉に関しても、サンスクリット語の「サルヴァ―ルタ・ナーマン」が漢訳では「常精進菩薩」なのだなと単語と漢字を見比べることもできますし、陀羅尼(だらに)も全然違うのだと気づきました。

読経するときや、真言を唱えるときにも役立つかと思いました。

注釈も分量が多いので、細かいところまでとても把握はできてませんが、

解説も充実しているので、全体を細かく知りたいときや、辞書みたいに使える内容として、お手元にあったほうがいいです!

法華経はなにを説くのか 著者:久保継成先生

大乗経典を読む 著者:定方晟先生